Historia de la Ley

Nº 20.680

Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

Índice

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

1.2. Moción Parlamentaria

1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.4. Primer Informe de Comisión de Familia

1.5. Discusión en Sala

1.6. Discusión en Sala

1.7. Segundo Informe de Comisión de Familia

1.8. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.9. Informe de Comisión de Constitución

1.10. Discusión en Sala

1.11. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución

2.2. Discusión en Sala

2.3. Boletín de Indicaciones

2.4. Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.5. Discusión en Sala

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

2.7. Oficio a la Corte Suprema

3. Tercer Trámite Constitucional: Senado

3.1. Oficio de la Corte Suprema

3.2. Oficio de la Corte Suprema

3.3. Discusión en Sala

3.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

4.2. Discusión en Sala

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

4.4. Discusión en Sala

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

6. Publicación de Ley en Diario Oficial

6.1. Ley Nº 20.680

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Adriana Muñoz D' Albora, Carolina Goic Boroevic, Jorge Sabag Villalobos, María Antonieta Saa Díaz, Eduardo Díaz del Río, Ximena Valcarce Becerra, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Francisco Chahuán Chahuán, Mario Venegas Cárdenas , Gabriel Ascencio Mansilla, Sergio Bobadilla Muñoz, Juan José Bustos Ramírez, Álvaro Escobar Rufatt, Sergio Ojeda Uribe, Esteban Valenzuela Van Treek y Ramón Barros Montero. Fecha 12 de junio, 2008. Moción Parlamentaria en Sesión 39. Legislatura 356.

Introduce modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados

Boletín N° 5917 18

I CONSIDERACIONES PREVIAS.

-Los tiempos cambian, de ello no hay duda. Con el paso de los años las costumbres, paradigmas y visiones individuales y sociales se han modificado. Si algunos de nuestros abuelos hubiera leído el encabezado de la presente moción se hubiera escandalizado. Para ellos la idea de que un niño creciera sin una familia constituida era simplemente impensable. Hoy no es así …….Son muchas las familias que han desecho sus vínculos y muchos los hogares monoparentales en donde el otro progenitor es un proveedor con derechos limitados o simplemente no existe, sea porque no le interesa participar activamente en el crianza del menor, sea porque enfrenta obstáculos que le impiden hacerlo.

-La separación de los padres de un menor es uno de los hechos que marcará la vida de éste. La tonalidad negativa dependerá sin duda de cómo ambos padres manejen la situación post ruptura y, en particular de cómo sean capaces de resolver sus conflictos sin involucrar ni contaminar al menor en dicho proceso.

-El adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor dependerá de muchos factores. Uno de ellos es la presencia de una imagen paterna y materna sana, cercana y presente. Estamos de acuerdo que en ausencia de uno de los padres este rol puede ser asumido por algún tercero vinculado al menor, transformándose en imágenes arquetípicas No obstante, la carencia o visión distorsionada de alguno de ellos incidirá en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional del menor en su vida adulta a niveles que aún se encuentran en estudio en la psicología moderna.

-Tal es la importancia del tema que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, estable en el principio número seis que: "Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material".

-Estimamos que este derecho infantil debe ejercerse aunque los padres no vivan bajo el mismo techo, los que deberán en este caso cumplir todas sus responsabilidades morales, afectivas, formativas y pecuniarias hacia el menor, procurándole además el ambiente afectivo adecuado para su crecimiento.

En torno al tema planteado, cabe destacar que la American Phychological Association (APA) ha reconocido una forma de trastorno de la conducta familiar en la que existiendo menores uno de los padres incurre en conductas tendientes a alienar (alejar) en la mente del menor al otro progenitor. Se trata del Síndrome de Alienación o Alejamiento Parental (SAP). A continuación examinaremos las características de éste.

II.EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN O ALEJAMIENTO PARENTAL. (SAP)

-El estudio de este trastorno es relativamente reciente. En el año 1985, Richard Gardner, profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría infantil de fa Universidad de Columbia, definió el Síndrome de Alienación Parental como un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños, cuando el niño sufre un sistemático "lavado de cerebro" (programación) por parte de uno de los padres, con miras a obtener la vivificación de la imagen del otro progenitor en la mente menor obteniendo en el tiempo un resultado concreto el alejamiento y rechazo del menor hacia el padre alienado y el debilitamiento progresivo y, a veces irrecuperable de los lazos afectivos que los unen.

-En el desarrollo de este tema nos basaremos en la obra de José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo clínico y forense e iremos desentrañando esta suerte de "Guerra de los Roses" en donde el gran perjudicado de la manipulación y abuso emocional ejercida por uno de los padres para que su hijo rechace injustificadamente al otro progenitor es nada más ni menos que el propio menor.

-Según este profesional el SAP es un tipo de maltrato infantil cuyas estrategias sutiles, (la programación constante ejercida por una figura de autoridad, específicamente padre o madre), su apoyo en creencias socialmente aceptadas, (a modo de ejemplo una frase que hemos escuchado desde pequeños: "toda madre quiere lo mejor para sus hijos") y su desarrollo en la intimidad del hogar hacen difícil su descubrimiento y abordaje.

-El autor plantea que el Síndrome de Alineación Parental (SAP) es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. El diagnostico del SAP se basa fundamentalmente en la sintomatología en el niño, no en el grado en el cual el alienador ha intentado inducir el desorden.

-Para que exista SAP tienen que concurrir copulativamente tres elementos a saber: 1) Campaña de denigración o rechazo o denigración hacia un padre persistente en el tiempo, no se trata de un episodio ocasional; 2) No existe motivo plausible para la promoción de esta campaña de denigración o rechazo. El alejamiento por parte del menor no es una respuesta razonable al comportamiento del padre rechazado. Normalmente, el padre víctima de la alienación es percibido como un padre normal desde un punto de vista basado en la capacidad parental. 3) El otro progenitor ha ejercido una influencia en el menor gatillando este tipo de reacción.

-Los especialistas describen al progenitor alienador como una "figura protectora", que actúa cegado por sentimientos de rabia, resentimiento o venganza hacía la persona con la que procreó un hijo. Esas emociones y sentimientos suelen enmascararse desempeñando el rol de víctima y desde esa posición agrede al otro progenitor, por vía indirecta haciendo creer a los hijos que existe un padre o madre "bueno" y que el otro padre es "malo". Ese mensaje puede tener funestas consecuencias en la psiquis infantil ya que el menor, víctima de esta manipulación generará sentimientos de frustración, culpa e inseguridad. En algunos casos el alienador puede incluso adoptar actitudes engañosas como "hacer el esfuerzo" para que exista contacto entre los hijos y el otro progenitor, o manifestar sorpresa por la actitud de rechazo o distancia de los hijos hacia el progenitor ausente.

-A nivel conductual los padres alienadores suelen tener algunos comportamientos sostenidos en el tiempo. Enunciaremos a modo ejemplar algunos de ellos: a) Boicot a los horarios de visita al menor; b) Obstaculizar, limitar o interferir arbitrariamente la comunicación efectiva entre el menor y el padre que no vive con él. Por ejemplo, impedir comunicaciones telefónicas, por mail o chat, presionar al menor para que termine la comunicación o invadir la privacidad del menor. Se observan a menudo los mismos comportamientos en el progenitor alienador, quien sabotea la relación entre los hijos y el otro progenitor; c) Alejar injustificadamente al otro progenitor de las actividades y problemas de los hijos; d) Denostar al otro padre , efectuar comentarios negativos en forma constante sobre él delante de los niños; e) Programar negativamente al menor respecto de su percepción del otro progenitor como de las expectativas emocionales y afectivas que puede tener respecto de él; f) Incorporar al entorno familiar cercano en esta suerte de programación o "lavado de cerebro"; g) Sancionar al menor o hacerle sentir culpable si éste persiste en mantener su relación con el otro padre; h) Interposición de denuncias de violencia intrafamiliar falsas en contra del otro progenitor.

-Como puede apreciarse el SAP se basa en conductas en las que la intención del padre o madre que incurre en ellas juega un rol importante. En ese sentido el silencio de la ley y hay que decirlo, la ausencia de reproche social cuando es la madre quien ejerce estas conductas hay debilitado el régimen de protección al menor en caso de que sus padres no estén viviendo juntos.

III. EL SÍNDROME DE ALINEACIÓN PARENTAL EN DERECHO COMPARADO Y JURISPRUDENCIA.

-Corresponde señalar, en primer término, que la Convención sobre los derechos del niño, suscrita por Chile el 26 de enero de 1990 y promulgada mediante Decreto Supremo NO 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, previene en su artículo 9 que: "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

-Luego, el número 3 del artículo 9, previene que: "los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño."

-A continuación el artículo 18 número 1 de la Convención establece que: "los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño."

-El interés superior del niño debe inspirar nuestra normativa, las decisiones judiciales, el trabajo de los especialistas, el desempeño de los padres en su rol. Los niños no son botines de guerra, son personas respecto de las cuales la sociedad toda tiene una responsabilidad de garantizarles un adecuado desarrollo mental, emocional, afectivo y psíquico.

-En Europa ya existe jurisprudencia que reconoce la existencia y efectos nocivos del SAP. En efecto, en el año 2007 una juez de Manresa (Barcelona) ha retirado a una mujer la guardia y custodia de su hija de ocho años por incumplir de forma "constante" el régimen de visitas concedido al padre, de quien está separada, y provocar en la menor una fobia hacia él que hace que se niegue a verle. La magistrada, por otra parte, concedió al padre la custodia de su hija y suspendió por un período mínimo de medio año cualquier comunicación y visita de la madre y de su familia hasta que pueda restablecerse el contacto con la menor. Además la niña deberá seguir un tratamiento psiquiátrico.

-Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2000, dictó sentencia favorable a un padre al que se le había denegado el "régimen de visitas" sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años, víctima del síndrome de alienación parental.

-En nuestro país, el reconocimiento del SAP se ha manifestado recientemente en la sentencia del Tribunal de Familia de Coquimbo el que reconoce los derechos de un padre frente a una actuación que "con la excusa de buscar un bien, puede impedir el normal desarrollo del niño."

IV CONTENIDO DEL PROYECTO.

-Este proyecto busca fortalecer la integridad del menor y persigue el propender a que el menor tenga la mejor calidad de vida posible en caso de que sus padres no vivan juntos.

-Para ello, se modificará el artículo 222 del Código Civil en orden a consagrar nuevas obligaciones de los padres a favor del menor.

-Luego, acorde con las nuevas tendencias parentales y sociales, estimamos que ambos padres tienen el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos en forma compartida, modificando el artículo 225 del Código Civil.

-Consagrar en el artículo 229 del Código Civil la figura del SAP.

-Con el objeto de evitar la judicialización de estos temas y en el entendido que este proyecto busca fortalecer el entorno del menor encontrando soluciones más que proponiendo sanciones es que proponemos someter obligatoriamente a mediación este tipo de conflictos.

-Facultar al juez para suspender o modificar el régimen de tuición de un menor cuyo padre o madre que lo tuviere a su cuidado cometiere conductas de alienación respecto del otro progenitor o alentare al menor a proferir declaraciones falsas que afecten la honra e integridad del otro padre.

POR TANTO

,

En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile, lo expuesto en el artículo 12 de la ley N° 18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de Diputados vengo en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY.

ARTÍCULO PRIMERO: A) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 222 del Código Civil, pasando el actual inciso segundo a ser el tercero y final.

"Es deber de ambos padres, cuidar y proteger a sus hijos, velar por la integridad física y psíquica de ellos. Los padres deberán actuar en forma conjunta en las decisiones que tengan relación con el cuidado, educación y crianza de los hijos y deberán evitar actos u omisiones que degraden, lesionen o desvirtúen en forma injustificada o arbitraria la imagen que el hijo tiene de ambos padres o de su entorno familiar."

B) Modifícase el artículo 225 del Código Civil en el siguiente sentido:

"Artículo 225. Si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá en principio a ambos padres en forma compartida. Si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos cual de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos.

Todo acuerdo que regule el cuidado personal de los hijos deberá constar por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda a la madre o al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.

No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo."

C) Modificase el artículo 228 del Código Civil en el siguiente sentido:

"Artículo 229: El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado del derecho ni quedará exento del deber, que consiste en mantener con él una relación directa y regular, la que ejercerá con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.

En el evento de que el padre o madre que tuviere a su cuidado el hijo incurriere en alguna de las siguientes conductas, o instigare a un tercero a cometerlas, el otro padre podrá solicitar judicialmente que se le entregue el cuidado personal de los hijos, con la sola excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 225.

Estas conductas son: a) Denigrar, desprestigiar, insultar, alterar la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma permanente y sistemática que tengan como resultado directo un cambio en la relación del otro padre con sus hijos; b) Obstaculizar o prohibir injustificadamente la relación entre los hijos y el otro padre, cuando éste último se encuentre cumpliendo sus obligaciones; c) Incumpliere los acuerdos sobre visitas presentados ante el juez o las resoluciones que el Tribunal dicte al respecto en forma injustificada; d) Formular falsas denuncias sobre la conducta del otro padre que digan relación con el trato que éste da a los hijos.

Asimismo, el juez podrá suspender el derecho a visitas del padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso anterior o instigare a terceros a hacerlo.

El padre o madre que, actuando personalmente o a través de terceros, obliga al hijo a prestar falso testimonio en juicio, en indagaciones policiales o peritajes, con miras a denostar al otro progenitor será responsable civil y penalmente. Se aplicará respecto de él la pena prevista para el falso testimonio."

d) Sustitúyese el artículo 245 del Código Civil por el siguiente:

"Artículo 245: Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida en primer término, por ambos en conformidad con lo previsto en el artículo anterior.

Si la tuición estuviere entregada a uno de los padres, éste ejercerá la patria potestad.

No obstante, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente."

ARTÍCULO SEGUNDO: Sustitúyese el artículo 104 de la ley N°19.968, sobre Tribunales de Familia, por el siguiente:

ARTÍCULO 104: Procedencia de la mediación. Todo asunto de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos, deberá ser sometido a mediación.

Las demás materias de competencia de los juzgados de familia, excepto las señaladas en el inciso final, podrán ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.

En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de la presente ley.

Sin embargo, no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes; y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre Adopción."

1.2. Moción Parlamentaria

Fecha 29 de junio, 2010. Moción Parlamentaria en Sesión 42. Legislatura 358.

Moción de los diputados señores Ascencio, Ojeda, Schilling, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Saa, doña María Antonieta.

Introduce modificaciones en el Código Civil, en relación al cuidado personal de los hijos. (boletín N° 7007-18)

“De acuerdo a lo dispuesto actualmente en el Código Civil, en particular, en el artículo 224, existe respecto a los padres un derecho-deber de crianza y educación que corresponde a ambos por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija. Por esta razón, si los padres se encuentran separados, no sólo mantiene este deber quien asume el cuidado personal, sino también a aquél que está privado de él, ya que se trata de un derecho y una responsabilidad de ambos. Esto es congruente con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, que señala lo siguiente: “Los Estados Porte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño[1].”Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el N° 4 del artículo 17, que: “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo (….)[2]”

Ahora bien, al regular la relación de los hijos menores de edad con los padres, en caso de que estos se separen, el Código Civil se aleja de estos principios, asignando directamente el cuidado personal a la madre,

En efecto, el artículo 225 de dicho cuerpo legal, dispone que “Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos.

No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

En todo caso, cuando el interés del hija lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificado, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.

Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.”

Existe, por lo tanto, un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos, que es congruente con un esquema en el cual se asignan roles a cada sexo en el ejercicio de la parentalidad: a la mujer los niños, al hombre los bienes (El hombre es quien tiene la patria potestad, por regla general).

Así, para que el padre pueda ejercer el cuidado personal de sus hijos, debe existir acuerdo con la madre. En caso contrario, en sede judicial, el juez podrá atribuírselo sólo en casos excepcionalísimos: “(...) cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada.”

Este esquema resulta discriminatorio en relación a los padres, atenta contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y no sigue el principio rector en esta materia, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En la doctrina chilena, hay quienes han avizorado una posible inconstitucionalidad en esta disposición, justamente por vulnerar el principio de igualdad y establecer una discriminación en contra del padre[3] Infringe además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el artículo 16 letra d, impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, considerando en forma primordial el interés superior de los hijos. En ese sentido, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile, el año 2006, recomendó al Estado derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias conforme al artículo 2 de la Convención y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena[4].

Ahora bien, otras legislaciones han incorporado, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, la institución de la tenencia compartida, o custodia alternada, que consiste en la convivencia del hijo con cada uno de los padres durante determinados períodos, que se alternan o suceden entre ellos, de modo que, en cada uno de dichos períodos, uno de los padres ejerce el cuidado personal, y el otro mantiene un régimen comunicacional. Si bien esta distribución del tiempo para efectos de asignar el cuidado personal a ambos padres puede presentar ventajas y desventajas de distinta índole, resulta de suma justicia que ello sea apreciado caso a caso teniendo en cuenta el interés superior de cada hijo. Por ello, en el proyecto que se presenta a continuación, se contempla como una posibilidad en la regulación del cuidado personal, respetando la autonomía de los padres, siempre en función del interés superior del niño, niña o adolescente.

En consonancia con este espíritu, se elimina también la frase “(...) Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo”, de modo de no restringir el principio del interés superior de manera general, sino permitir que en cada caso particular se evalúe esta posibilidad, considerando además, que en muchos casos, puede ser peor que el cuidado personal de un hijo se asigne a un tercero, antes que al padre o madre que incumplió en las circunstancias de la norma.

Por otra parte, el artículo 228 del CC, que también se refiere al cuidado personal, no resiste mayor análisis. Esta norma dispone que “la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge”. Al respecto, la profesora Leonor Etcheberry señaló que “En la norma en comento, claramente quien está decidiendo que el niño debe ser separado de sus padres, es el cónyuge del padre o madre del menor, quien amparado en esta norma puede en forma omnipotente, oponerse a que el hijo viva junto a uno de sus padres. Por lo tanto, esta norma hace que el Estado que debe velar para que el niño no sea separado de sus padres, le da una herramienta a un tercero, que si bien no es ajeno a la situación, sí es ajeno al menor, de decidir con quién éste no puede vivir.[5] “Por ello, se propone derechamente derogarlo.

En definitiva, las modificaciones propuestas apuntan a dos artículos del título IX del Libro I del Código Civil, título denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”: el artículo 225 y el artículo 228. El primero, seguiría el siguiendo el modelo español (que es en general el que inspira nuestro Derecho de Familia), en el cual la regla general es el acuerdo de los padres, pudiendo modificarse judicialmente la atribución en virtud del interés superior de los niños[6]; el segundo se derogaría de plano, por contravenir derechos fundamentales que emanan de la naturaleza y la dignidad humana.

Por tanto, venimos en someter a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 225 del Código Civil, por el siguiente:

Artículo 225. Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño.

Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.

Artículo 2°.- Derógase el artículo 228 del Código Civil.”

1.3. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicación Sustitutiva del Ejecutivo. Fecha 30 de marzo, 2011. Oficio en Sesión 11. Legislatura 359.

FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES AL CÓDIGO CIVIL Y A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DEL MENOR EN CASO DE QUE SUS PADRES VIVAN SEPARADOS (BOLETÍN Nº 5917-18).

SANTIAGO, 30 de marzo de 2011.

Nº 001-359/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA INDICACIÓN.

En nuestra legislación, el cuidado personal de los hijos está atribuido por ley a ambos padres de consuno. En caso de que los padres vivan separados, es a la madre a quien toca dicho cuidado personal, el cual es conferido legalmente a través de una norma de atribución supletoria.

Dicha atribución supletoria opera de pleno derecho, y sólo se puede modificar si hay acuerdo entre los padres en sentido diverso o por resolución judicial que conceda el cuidado personal al padre o a un tercero en su defecto. La vía judicial opera cuando existen motivos para poder impugnar el cuidado personal conferido a la madre, sea por maltrato, descuido u otra causa cualificada.

El hecho que la ley establezca como titular del cuidado personal, en primer término a la madre cuando los padres están separados, no es un norma arbitraria sino que viene a reconocer la necesidad de seguridad y certeza para los hijos, especialmente respecto de dónde y con quién seguirán viviendo, velando siempre por el interés superior del niño. A su vez, por medio de esta disposición se reconoce la realidad de las familias de nuestro país, en que son las madres quienes más tiempo destinan al cuidado de los hijos y del hogar en que ellos viven.

Por el contrario, el no reconocer esta titularidad supletoria a la madre, implicaría una judicialización inmediata de a quién debiera entregarse el cuidado personal, con el dolor que ello traería aparejado para los hijos. La inestabilidad de toda ruptura se vería gravemente aumentada con la incertidumbre de los hijos respecto del desconocimiento del padre con quién vivirán y el lugar en que lo harán. Resulta del todo lógico entonces que, en la medida de lo posible, no se exponga a los menores a juicios, por los efectos nocivos que provocan en su desarrollo emocional.

Por otra parte, el padre no pierde su derecho a relacionarse con el niño y a educarlo y tiene siempre abierta la posibilidad de solicitar al juez la modificación del cuidado personal, en función del interés del niño.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, nada obsta a que se busquen alternativas que aumenten la participación de los padres en la crianza y educación de los hijos, las que en ningún caso son contradictorias con la regla de la titularidad supletoria de la madre en caso de separación de los padres. De esta forma, la presente indicación sustitutiva busca fortalecer la relación de los padres con sus hijos, ya que ello redunda directamente en el interés superior del niño, en su desarrollo físico, emotivo e intelectual.

Como mecanismos que permitan fortalecer esta la relación entre padres e hijos en miras del bien superior del hijo, la presente indicación sustitutiva propone incluir en la ley la posibilidad de permitir que el cuidado personal de los hijos sea ejercido conjuntamente por ambos padres. El cuidado personal compartido podrá ser convenido por los padres, de la misma forma en que hoy pueden acordar que el cuidado personal sea entregado al padre. También podrá ser decretado judicialmente, en base a causales taxativas, siempre que se mire el interés superior del hijo, principio rector en materia de derecho de familia. Dicho principio es el que hace necesario, mantener la norma que concede el derecho a la madre en caso de separación de los padres (norma supletoria), por las razones de estabilidad ya expuestas.

Dado que las relaciones y circunstancias familiares son tan diversas, no puede establecerse como regla supletoria el cuidado personal compartido, como tampoco afirmarse a priori que ésta constituya la mejor alternativa. Por ello, la presente indicación sustitutiva, tiene también como objetivo fortalecer la relación y vínculo entre padres e hijos que no comparten el mismo hogar. Cuando sólo uno de los padres tenga la titularidad del cuidado personal del hijo, el legislador debe establecer los canales necesarios para que exista una corresponsabilidad entre madre y padre que vivan separados, en el cuidado y la toma de decisiones que atañen a los hijos comunes, así como fomentar una relación más cercana entre ellos y el padre no custodio. La práctica judicial ha llevado a establecer como “visita” un fin de semana por medio y la mitad de las vacaciones, pero ello no puede constituir la regla general, ya que la relación directa y regular debe establecerse en función de la realidad de cada familia.

Asimismo, es necesario establecer medidas concretas que permitan evitar que el padre que tiene el cuidado personal del menor, obstruya u obstaculice la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, como mecanismo para obtener beneficios económicos u otras causas ilegítimas, lo que afecta el derecho del padre y el adecuado desarrollo del hijo.

II. CONTENIDO DE LA INDICACIÓN.

a. Mantener el cuidado personal supletorio en la madre.

Con el objeto de mantener la certeza jurídica, seguridad y estabilidad a los hijos y evitar la judicialización del cuidado personal en caso de padres que vivan separados, se propone que éste siga estando radicado en forma supletoria en la madre, sin perjuicio de las alternativas que se explican a continuación.

b. Cuidado personal compartido.

Se establece la posibilidad de establecer el cuidado personal compartido por mutuo acuerdo entre los padres, o bien, mediante resolución judicial por las siguientes causales taxativas: (i) el que la madre o padre que tenga el cuidado personal, impida o entorpezca injustificadamente la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente y (ii) cuando denuncie o demande falsamente al padre no custodio a fin de perjudicarlo y obtener beneficios económicos.

El juez podrá decretar el cuidado personal compartido por estas causales, siempre que se esté velando por el interés superior del hijo, ya que este principio es preferente al derecho de los padres.

c. Definición de cuidado compartido y ejercicio del mismo:

La presente indicación sustitutiva define el cuidado personal compartido con el objetivo de velar por el fin de esta norma que es la protección y bienestar del hijo cuyos padres viven separados. Así, se define el cuidado personal compartido como el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.

A fin de velar por la estabilidad del hijo se precisa que el niño deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.

En caso de establecerse el cuidado personal compartido, deberán determinarse las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente.

d. Patria potestad compartida.

En aquellos casos en que los padres tengan el cuidado personal compartido de sus hijos, la patria potestad también será compartida.

Adicionalmente, se permitirá que el juez pueda decretar, o las partes convenir, la patria potestad compartida sin perjuicio que un sólo padre tenga el cuidado personal del hijo. Esto, con el objeto de hacer partícipe al padre no custodio en las decisiones trascendentes que involucren a los hijos: la representación judicial y administración de sus bienes. Con esta medida se está fomentando la corresponsabilidad y dando mayores facultades al padre, no obstante por ley sea la madre a quién corresponda el cuidado personal y así dar mayor equilibrio a las potestades de ambos en relación al hijo.

e. Favorecer las relaciones directas y regulares entre el padre no custodio y el hijo y la corresponsabilidad en el cuidado por parte de madre y padre.

Es indispensable que el menor tenga una relación fluida y continua con el padre no custodio, ya que ello no sólo es un derecho del padre, sino que es también un requisito necesario para el adecuado desarrollo del hijo. A su vez, es del todo imprescindible que el padre no custodio tenga el derecho y el deber de seguir participando de la crianza, educación y decisiones importantes para sus hijos.

Para ello se propone definir la “relación directa y regular” para el padre que no tiene el cuidado personal, además de establecer en la ley el deber del juez de asegurar una relación más cercana y estable entre padre e hijo y una mayor participación y corresponsabilidad de su parte, para lo cual deberá precisar las condiciones que lo permitan.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, la siguiente indicación sustitutiva del proyecto de ley de la suma, a fin de que sea considerada durante la discusión de la misma en esa H. Corporación:

Para sustituir el texto del proyecto por el siguiente:

Artículo Único. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Civil:

a. Introdúcese, en el artículo 225, las siguientes modificaciones:

i. En el inciso segundo, entre la palabra “padre” y el punto (.) agrégase la frase “o a ambos en conjunto”.

ii. Se incorporan los siguientes incisos cuarto a séptimo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso final:

“Velando por el interés superior del hijo, podrá el juez entregar el cuidado personal a ambos padres, cuando el padre custodio impidiere o dificultare injustificadamente, el ejercicio de la relación directa y regular del padre no custodio con el hijo o hijos, sea que ésta se haya establecido de común acuerdo o decretado judicialmente. También podrá entregarlo cuando el padre custodio realice falsas denuncias o demandas a fin de perjudicar al no custodio y obtener beneficios económicos.

El cuidado personal compartido es el derecho y el deber de amparar, defender y cuidar la persona del hijo menor de edad y participar en su crianza y educación, ejercido conjuntamente por el padre y la madre que viven separados.

El hijo sujeto a cuidado personal compartido deberá tener una sola residencia habitual, la cual será preferentemente el hogar de la madre.

En caso de establecerse el cuidado personal compartido de común acuerdo, ambos padres deberán determinar, en la forma señalada en el inciso segundo, las medidas específicas que garanticen la relación regular y frecuente del padre custodio con quien el hijo no reside habitualmente, a fin de que puedan tener un vínculo afectivo sano y estable. En caso de cuidado personal compartido decretado judicialmente, será el juez quien deberá determinar dichas medidas.”

b. Introdúcese, en el artículo 229, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:

“Se entenderá como relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo paterno filial entre el padre no custodio y su hijo o hijos se mantenga a través de un contacto personal, periódico y estable. El régimen variará según la edad del hijo, las circunstancias particulares, necesidades afectivas, y otros elementos que deban tomarse en cuenta en vistas del mejor interés del menor.

Con todo, sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en esta materia, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de ambos padres en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación paterno filial sana y cercana.”

c. Introdúcese, en el artículo 245, las siguientes modificaciones:

(i) En el inciso primero, se reemplaza la frase “aquel que tenga” por la siguiente “el padre o padres que tengan”;

(ii) En el inciso segundo, continuación de la palabra “padre”, se agrega la siguiente frase “o a ambos,”.

Dios guarde a V.E.,

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE

Presidente de la República

FELIPE BULNES SERRANO

Ministro de Justicia

CAROLINA SCHMIDT ZALDÍVAR

Ministra Directora

Servicio Nacional de la Mujer

1.4. Primer Informe de Comisión de Familia

Cámara de Diputados. Fecha 23 de mayo, 2011. Informe de Comisión de Familia en Sesión 35. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA REFERIDO A DOS PROYECTOS DE LEY QUE MODIFICAN NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS

Boletines N°s 5917-18 y 7007-18 (Refundidos)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, dos proyectos de ley iniciados en mociones, refundidos de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional[1], en consideración a que ambos proponen modificar normas del Código Civil, en materia de cuidado personal de los hijos.

El primero, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de los ex diputados señores Álvaro Escobar Rufatt y Esteban Valenzuela Van Treek, y cuenta con la adhesión de la Diputada señora Alejandra Sepúlveda Órbenes y de los diputados señores Ramón Barros Montero, Sergio Bobadilla Muñoz y Jorge Sabag Villalobos, y de los ex diputados señores Juan Bustos Ramírez, Francisco Chahuán Chahuán, Eduardo Díaz del Río y señora Ximena Valcarce Becerra. Por su parte, el segundo de los proyectos es de iniciativa del Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, con la adhesión de las diputadas señoras Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz, y de los diputados señores Serio Ojeda Uribe, Marcelo Schilling Rodríguez y Mario Venegas Cárdenas.

Asistieron a exponer a la Comisión, la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Carolina Schmidt Zaldívar, acompañada por la Subdirectora del SERNAM, señora Cecilia Pérez Jara; la Jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Andrea Barros Iverson; la Abogada del SERNAM, señora Daniela Sarrás Jadue y el Jefe de Gabinete de la Ministra del SERNAM, señor Alejandro Fernández González.

Asimismo, concurrieron como invitados la Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, señora Gloria Negroni Vera; la Profesora de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Carmen Domínguez Hidalgo; la Directora Ejecutiva del Centro UC de la Familia, señora Carmen Salinas Suárez; la Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señora Fabiola Lathrop Gómez; las Abogadas Mediadoras del Centro de Atención Jurídico Social Andalué, señoras Alejandra Montenegro Balbontín y Ana María Valenzuela Rojas; el Siquiatra Dr. Andrés Donoso Castillo; la Representante del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia, señora Macarena Cortés Camus.

Igualmente, la Comisión recibió en Audiencia Pública, a las personas y organizaciones que se señalan:

- Por la Organización Papás por Siempre, asiste el señor Carlos Michea Matus; Rodrigo Villouta Olivares, también miembro de la Organización Filus Pater, y Marcelo Rozas Pérez.

- Por la Organización Papá Presente, asiste su Presidente, señor Hugo Riveros Madrid; la Psicóloga de la Institución, señora Verónica Gómez; el Vocero de la Institución, señor Rodrigo García Iriant, y el Representante Germán Andaur Cáceres;

- Por la Organización Amor de Papá, asisten su Presidente Internacional y Director Ejecutivo, señor David Abuhadba Coldrey; su Presidente Nacional 1, señor Patricio Retamales; su Presidente Nacional 2, señor René Espinoza; y los Representantes, señores: Luis Moraga Abarca, papá del niño muerto en la noche del 31 de diciembre; Miguel Ángel González; Alejandra Borda; Ricardo Queirolo; Gustavo de la Prada; Sergio Muñoz; Juan Quezada; Luis Alberto Moraga Abarca; Cintya Vargas; Natalie Albornoz; Ricardo Valenzuela Binimelis; Marcela Michea Valenzuela; Javier Said Salinas; Karen Ruiz Morales; Hernán Leighton.

- Personas que asisten como particulares: el señor Pablo Aravena Martínez, y el señor Miguel Saavedra L.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS

1.-Idea matriz o fundamental de los proyectos:

Consagrar, en el Libro I del Código Civil, en su Título IX denominado “De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos”, el principio de la corresponsabilidad parental consistente en el reparto equitativo de los derechos y deberes que los progenitores deben ejercer respecto de sus hijos, y el modo de ejercerla cuando vivan separados, todo ello, teniendo en vista el interés superior del niño, niña o adolescente.

2.- Normas legales que el proyecto deroga o modifica

-Código Civil:

Artículos modificados: 222; 225; 229; 244 y 245

Artículos derogados: 228

-Ley N° 16.618, de Menores

Artículo modificado: 66

3.- Normas de quórum especial:

No hay normas en tal carácter

4.- Trámite de Hacienda:

El proyecto no contiene disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda.

5.-Votación en general del proyecto:

La Comisión procedió a la aprobación de la idea de legislar, por la unanimidad de los 7 integrantes presentes en la votación.

6.-Artículos e indicaciones rechazadas:

Artículos rechazados

A.-Boletín N° 5917-18[2]

ARTÍCULO PRIMERO.- En lo que respecta a las siguientes modificaciones propuestas al Código Civil:

1.-Letra B), en la parte que propone modificar el artículo 225, con el siguiente texto:

"Artículo 225. Si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá en principio a ambos padres en forma compartida. Si no hubiere acuerdo en adoptar el cuidado compartido y surgiere disputa sobre cual padre tendrá la tuición, el juez decidirá a solicitud de cualquiera de ellos cual de los padres tendrá a su cargo el cuidado personal de los hijos.

Todo acuerdo que regule el cuidado personal de los hijos deberá constar por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda a la madre o al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.

No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo”.

2.-Letra C), en la parte que propone modificar el artículo 229, intercalando nuevos artículos como segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, con el siguiente texto:

“En el evento de que el padre o madre que tuviere a su cuidado el hijo incurriere en alguna de las siguientes conductas, o instigare a un tercero a cometerlas, el otro padre podrá solicitar judicialmente que se le entregue el cuidado personal de los hijos, con la sola excepción de lo previsto en el inciso final del artículo 225.

Estas conductas son: a) Denigrar, desprestigiar, insultar, alterar la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma permanente y sistemática que tengan como resultado directo un cambio en la relación del otro padre con sus hijos; b) Obstaculizar o prohibir injustificadamente la relación entre los hijos y el otro padre, cuando éste último se encuentre cumpliendo sus obligaciones; c) Incumpliere los acuerdos sobre visitas presentados ante el juez o las resoluciones que el Tribunal dicte al respecto en forma injustificada; d) Formular falsas denuncias sobre la conducta del otro padre que digan relación con el trato que éste da a los hijos.

Asimismo, el juez podrá suspender el derecho a visitas del padre o madre que no tuviere a su cargo el cuidado de los hijos y que incurriere en alguna de las conductas previstas en el inciso anterior o instigare a terceros a hacerlo.

El padre o madre que, actuando personalmente o a través de terceros, obliga al hijo a prestar falso testimonio en juicio, en indagaciones policiales o peritajes, con miras a denostar al otro progenitor será responsable civil y penalmente. Se aplicará respecto de él la pena prevista para el falso testimonio."

3.-Letra D), en cuanto propone sustituir el artículo 245, por el siguiente:

"Artículo 245: Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida en primer término, por ambos en conformidad con lo previsto en el artículo anterior. Si la tuición estuviere entregada a uno de los padres, éste ejercerá la patria potestad.

No obstante, por resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse al otro padre la patria potestad. Se aplicará al acuerdo o a la sentencia judicial, las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente.”.

4.-ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante el que se propone sustituir el artículo 104, de la ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, por el siguiente:

“ARTÍCULO 104: Procedencia de la mediación. Todo asunto de índole judicial en que se discuta acerca del cuidado personal de los hijos, deberá ser sometido a mediación.

Las demás materias de competencia de los juzgados de familia, excepto las señaladas en el inciso final, podrán ser sometidas a un proceso de mediación acordado o aceptado por las partes.

En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 [3] de la presente ley.

Sin embargo, no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes; y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre Adopción.".

B.-Boletín N°7007-18 [4]

Artículo 1°, en cuanto propone sustituir los incisos primero, segundo y tercero del artículo 225 del Código Civil, por los siguientes:

“Artículo 225. Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez. Una consideración primordial a la que atenderá será el interés superior del niño”.

Indicaciones rechazadas

Al Código Civil

1.- De las diputadas señoras Muñoz y Saa:

Para sustituir, el inciso primero del artículo 225, por el siguiente:

“Artículo 225. “Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, a cuál de los padres corresponde el cuidado personal de uno o más hijos, o el modo en que dicho cuidado personal se ejercerá entre ellos, si optaran por hacerlo en forma compartida. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

2.-De las diputadas señoras Goic, y Muñoz y del Diputado señor Schilling:

Para incorporar el siguiente inciso tercero, en el artículo 225:

“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, y si ambos progenitores garantizan igualmente el bienestar y protección del hijo o hija menor de 14 años, el juez preferirá a la madre en la custodia o tenencia física, y deberá considerar primordialmente el interés superior del niño y garantizar su derecho a ser oído conforme a su capacidad para formarse un juicio propio”.

3.- De las diputadas señoras Muñoz y Saa:

Para sustituir, el inciso tercero del artículo 225, por el siguiente:

“Cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada o cuando no se cumpla lo señalado en el inciso anterior, el juez podrá entregar su cuidado personal a uno de los padres en el caso del cuidado compartido o al otros de los padres en los demás casos.

No obstante, no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiere cumplido las obligaciones de mantención mientras estuvo al cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Igual medida se adoptará respecto del padre o madre respecto del cual se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo."

Al boletín N° 5917-18

1.--De las diputadas señoras Muñoz y Saa:

Para reemplazar la modificación propuesta al inciso segundo del artículo 245 del Código Civil, contenida en la letra D), del ARTÍCULO PRIMERO, por el siguiente texto:

“Tratándose de lo dispuesto en el inciso anterior, a falta de acuerdo, decidirá el juez, atendiendo al interés superior de niño, niña o adolecente”.

A la Ley N° 16.618, de Menores

1.- De las señoras diputadas Cristi, Rubilar y Zalaquett y de los diputados señores Barros y Sabag.

Para agregar, en su artículo 42, el siguiente número 8°, nuevo:

“8° Cuando impidan o entorpezcan sin causa justificada el contacto personal y la relación directa y regular del otro padre. Asimismo cuando dolosamente y mediante actos positivos deterioren la imagen que el hijo tenga del otro padre”.

II.- ANTECEDENTES GENERALES

A.-ANTECEDENTES DE HECHO

Fundamentos de las mociones:

1.-Boletín N°5917-18

Sus autores señalan que la separación de los padres de un menor es uno de los hechos que marcará la vida de éste. La tonalidad negativa dependerá sin duda de cómo ambos padres manejen la situación post ruptura y, en particular, de cómo sean capaces de resolver sus conflictos sin involucrar ni contaminar al menor en dicho proceso.

En ese contexto, basan su iniciativa en que el adecuado desarrollo psicológico y emocional del menor dependerá de muchos factores y, uno de ellos, es la presencia de una imagen paterna y materna sana, cercana y presente. No obstante, la carencia o visión distorsionada de alguno de sus progenitores incidirá en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional del menor en su vida adulta a niveles que aún se encuentran en estudio en la psicología moderna.

Precisan, que tal es la importancia del tema que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, estable en el principio número seis que: "Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material".

Sus autores estiman, que ese derecho infantil debe ejercerse aunque los padres no vivan bajo el mismo techo, los que deberán en este caso cumplir todas sus responsabilidades morales, afectivas, formativas y pecuniarias hacia el menor, procurándole además el ambiente afectivo adecuado para su crecimiento.

En torno al tema planteado, destacan que la American Phychological Association (APA) ha reconocido una forma de trastorno de la conducta familiar en la que existiendo menores uno de los padres incurre en conductas tendientes a alienar (alejar) en la mente del menor al otro progenitor. Se trata del Síndrome de Alienación o Alejamiento Parental (SAP) cuyas características presentan para mejor comprensión

-EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN O ALEJAMIENTO PARENTAL. (SAP):

Para definirlo, sus autores se apoyaron en los escritos de José Manuel Aguilar Cuenca, psicólogo clínico y forense, quien señala que el estudio de este trastorno es relativamente reciente. En el año 1985, Richard Gardner, profesor de Psiquiatría Clínica del Departamento de Psiquiatría infantil de la Universidad de Columbia, definió el Síndrome de Alienación Parental como un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños, cuando el niño sufre un sistemático "lavado de cerebro" (programación) por parte de uno de los padres, con miras a obtener la vivificación de la imagen del otro progenitor en la mente menor obteniendo en el tiempo un resultado concreto el alejamiento y rechazo del menor hacia el padre alienado y el debilitamiento progresivo y, a veces irrecuperable de los lazos afectivos que los unen.

Explican, que según ese profesional el SAP es un tipo de maltrato infantil cuyas estrategias sutiles, (la programación constante ejercida por una figura de autoridad, específicamente padre o madre), su apoyo en creencias socialmente aceptadas, (a modo de ejemplo una frase que hemos escuchado desde pequeños: "toda madre quiere lo mejor para sus hijos") y su desarrollo en la intimidad del hogar hacen difícil su descubrimiento y abordaje.

Siguiendo al mencionado sicólogo, los autores de la iniciativa legal plantean que el Síndrome de Alineación Parental (SAP) es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. El diagnóstico del SAP se basa fundamentalmente en la sintomatología en el niño, no en el grado en el cual el alienador ha intentado inducir el desorden.

El estudio concluye que para que exista SAP tienen que concurrir copulativamente tres elementos a saber: 1) Campaña de denigración o rechazo o denigración hacia un padre persistente en el tiempo, no se trata de un episodio ocasional; 2) No existe motivo plausible para la promoción de esta campaña de denigración o rechazo. El alejamiento por parte del menor no es una respuesta razonable al comportamiento del padre rechazado. Normalmente, el padre víctima de la alienación es percibido como un padre normal desde un punto de vista basado en la capacidad parental. 3) El otro progenitor ha ejercido una influencia en el menor gatillando este tipo de reacción.

Los especialistas describen al progenitor alienador como una "figura protectora", que actúa cegado por sentimientos de rabia, resentimiento o venganza hacía la persona con la que procreó un hijo. Esas emociones y sentimientos suelen enmascararse desempeñando el rol de víctima y desde esa posición agrede al otro progenitor, por vía indirecta haciendo creer a los hijos que existe un padre o madre "bueno" y que el otro padre es "malo". Ese mensaje puede tener funestas consecuencias en la psiquis infantil ya que el menor, víctima de esta manipulación generará sentimientos de frustración, culpa e inseguridad. En algunos casos el alienador puede incluso adoptar actitudes engañosas como "hacer el esfuerzo" para que exista contacto entre los hijos y el otro progenitor, o manifestar sorpresa por la actitud de rechazo o distancia de los hijos hacia el progenitor ausente.

Los autores del proyecto resaltan el argumento de que a nivel conductual los padres alienadores suelen tener algunos comportamientos sostenidos en el tiempo, tales como a) Boicot a los horarios de visita al menor; b) Obstaculizar, limitar o interferir arbitrariamente la comunicación efectiva entre el menor y el padre que no vive con él. Por ejemplo, impedir comunicaciones telefónicas, por mail o chat, presionar al menor para que termine la comunicación o invadir la privacidad del menor. Se observan a menudo los mismos comportamientos en el progenitor alienador, quien sabotea la relación entre los hijos y el otro progenitor; c) Alejar injustificadamente al otro progenitor de las actividades y problemas de los hijos; d) Denostar al otro padre, efectuar comentarios negativos en forma constante sobre él delante de los niños; e) Programar negativamente al menor respecto de su percepción del otro progenitor como de las expectativas emocionales y afectivas que puede tener respecto de él; f) Incorporar al entorno familiar cercano en esta suerte de programación o "lavado de cerebro"; g) Sancionar al menor o hacerle sentir culpable si éste persiste en mantener su relación con el otro padre; h) Interposición de denuncias de violencia intrafamiliar falsas en contra del otro progenitor.

Asimismo, y a modo de fundamentar todavía más la presentación de la iniciativa, hacen presente que, como puede apreciarse, el SAP se basa en conductas en las que la intención del padre o madre que incurre en ellas juega un rol importante. En ese sentido el silencio de la ley y la ausencia de reproche social cuando es la madre quien ejerce estas conductas han debilitado el régimen de protección al menor en caso de que sus padres no estén viviendo juntos.

DERECHO COMPARADO

Interés superior del niño

La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Chile el 26 de enero de 1990 y promulgada mediante decreto supremo N°830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, previene en su artículo 9 que: "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

-Contacto directo con ambos padres

Luego, el número 3 del artículo 9, previene que: "los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño."

-Derecho y obligaciones para ambos padres

A continuación el artículo 18 número 1 de la Convención establece que: "los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño."

JURISPRUDENCIA

En Europa ya existe jurisprudencia que reconoce la existencia y efectos nocivos del SAP. En efecto, en el año 2007 una juez de Manresa (Barcelona) ha retirado a una mujer la guardia y custodia de su hija de ocho años por incumplir de forma "constante" el régimen de visitas concedido al padre, de quien está separada, y provocar en la menor una fobia hacia él que hace que se niegue a verle. La magistrada, por otra parte, concedió al padre la custodia de su hija y suspendió por un período mínimo de medio año cualquier comunicación y visita de la madre y de su familia hasta que pueda restablecerse el contacto con la menor. Además la niña deberá seguir un tratamiento psiquiátrico.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2000, dictó sentencia favorable a un padre al que se le había denegado el "régimen de visitas" sobre la base de las declaraciones de su hijo de cinco años, víctima del síndrome de alienación parental.

Los autores del proyecto de ley indican que en nuestro país, el reconocimiento del SAP se ha manifestado recientemente en la sentencia del Tribunal de Familia de Coquimbo el que reconoce los derechos de un padre frente a una actuación que "con la excusa de buscar un bien, puede impedir el normal desarrollo del niño."

A mayor abundamiento, fundamentan la iniciativa sus autores, en la firme creencia de que el interés superior del niño debe inspirar nuestra normativa, las decisiones judiciales, el trabajo de los especialistas y el desempeño de los padres en su rol. Los niños no son botines de guerra, son personas respecto de las cuales la sociedad toda tiene una responsabilidad de garantizarles un adecuado desarrollo mental, emocional, afectivo y psíquico.

2.- Boletín N°7007-18

Fundamentos

Su autor, fundamenta la iniciativa básicamente en razones de texto, según se explica.

-Código Civil.-

Indica, que de acuerdo a lo dispuesto actualmente en el Código Civil, en particular, en el artículo 224 [5] , existe respecto de los padres un derecho-deber de crianza y educación que corresponde a ambos por su calidad de tales, y no por tener a su cargo el cuidado personal del hijo o hija. Por esta razón, si los padres se encuentran separados, no sólo mantiene este deber quien asume el cuidado personal, sino también a aquél que está privado de él, ya que se trata de un derecho y una responsabilidad de ambos.

-Convención de los Derecho del Niño.-

Precisa, que la norma del Código Civil anterior, es congruente con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 de la Convención sobre Derechos del Niño, que señala lo siguiente: "Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño [6].

-Convención Americana sobre Derechos Humanos.-

Cita, asimismo, su N° 4 del artículo 17, "Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo [7]"

Su autor, fundamenta el proyecto en estudio, reflexionando precisamente sobre las disposiciones citadas, a saber:

-Asignación de roles a cada sexo: A la mujer, el cuidado de los hijos; al hombre, la provisión de bienes.

Manifiesta que, al regular la relación de los hijos menores de edad con los padres, en caso de que estos se separen, el Código Civil se aleja de estos principios, asignando directamente el cuidado personal a la madre. En efecto, sostiene que el artículo 225 de dicho cuerpo legal, dispone que "Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos. No obstante, mediante escritura pública, o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción de nacimiento del hijo, dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán determinar que el cuidado personal de uno o más hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá revocarse, cumpliendo las mismas solemnidades.

En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificado, el juez podrá entregar su cuidado personal al otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo.

Mientras una subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros”.

Comenta el Diputado autor de la moción que existe, por lo tanto y de la sola lectura, un derecho preferente de la mujer a ejercer el cuidado personal de los hijos, norma que es congruente con un esquema en el cual se asignan roles a cada sexo en el ejercicio de la parentalidad: a la mujer los niños, al hombre los bienes (El hombre es quien tiene la patria potestad, por regla general).

-Cuidado por el padre, sólo con acuerdo de la madre

Así, para que el padre pueda ejercer el cuidado personal de sus hijos, debe existir acuerdo con la madre. En caso contrario, en sede judicial, el juez podrá atribuírselo sólo en casos excepcionalísimos: "(...) cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada."

-Esquema discriminatorio respecto de los padres

Reafirma el autor del proyecto que este esquema resulta discriminatorio en relación a los padres, atenta contra el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la República y no sigue el principio rector en esta materia, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En la doctrina chilena, hay quienes han avizorado una posible inconstitucionalidad en esta disposición, justamente por vulnerar el principio de igualdad y establecer una discriminación en contra del padre [8] Infringe además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en el artículo 16 letra d, impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a asegurar en condiciones de igualdad, los mismos derechos y deberes como progenitores a hombres y mujeres, considerando en forma primordial el interés superior de los hijos. En ese sentido, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, durante el examen del cuarto informe periódico del Estado de Chile, el año 2006, recomendó al Estado derogar o enmendar todas las disposiciones legislativas discriminatorias conforme al artículo 2 de la Convención y promulgar las leyes necesarias para adaptar el cuadro legislativo del país a las disposiciones de la Convención, asegurando la igualdad de los sexos consagrado en la Constitución chilena[9].

-Aplicación de la tenencia compartida

A mayor abundamiento, el autor de la iniciativa hace presente que otras legislaciones han incorporado, precisamente para reforzar la igualdad en las responsabilidades parentales, la institución de la tenencia compartida, o custodia alternada, que consiste en la convivencia del hijo con cada uno de los padres durante determinados períodos, que se alternan o suceden entre ellos, de modo que, en cada uno de dichos períodos, uno de los padres ejerce el cuidado personal, y el otro mantiene un régimen comunicacional. Si bien esta distribución del tiempo para efectos de asignar el cuidado personal a ambos padres puede presentar ventajas y desventajas de distinta índole, resulta de suma justicia que ello sea apreciado caso a caso teniendo en cuenta el interés superior de cada hijo.

Por lo expuesto, en el proyecto que se presenta, su autor contempla a la tenencia compartida como una posibilidad en la regulación del cuidado personal, respetando la autonomía de los padres, siempre en función del interés superior del niño, niña o adolescente.

El interés superior del niño, niña y adolescente, en sentido amplio.

En consonancia con este espíritu, la iniciativa propone se elimine también la frase "(...) Pero no podrá confiar el cuidado personal al padre o madre que no hubiese contribuido a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo", de modo de no restringir el principio del interés superior de manera general, sino permitir que en cada caso particular se evalúe esta posibilidad, considerando además, que en muchos casos, puede ser peor que el cuidado personal de un hijo se asigne a un tercero, antes que al padre o madre que incumplió en las circunstancias de la norma.

-Asimismo, y por iguales consideraciones, el autor del proyecto indica que el artículo 228 del Código Civil, que también se refiere al cuidado personal, no resiste mayor análisis. Esta norma dispone que "la persona casada a quien corresponda el cuidado personal de un hijo que no ha nacido en el matrimonio, sólo podrá tenerlo en el hogar común con el consentimiento de su cónyuge". Al respecto, la profesora Leonor Etcheberry señaló que "En la norma en comento, claramente quien está decidiendo que el niño debe ser separado de sus padres, es el cónyuge del padre o madre del menor, quien amparado en esta norma puede en forma omnipotente, oponerse a que el hijo viva junto a uno de sus padres. Por lo tanto, esta norma hace que el Estado que debe velar para que el niño no sea separado de sus padres, le da una herramienta a un tercero, que si bien no es ajeno a la situación, sí es ajeno al menor, de decidir con quién éste no puede vivir [10]. "Por ello, se propone derechamente derogarlo.

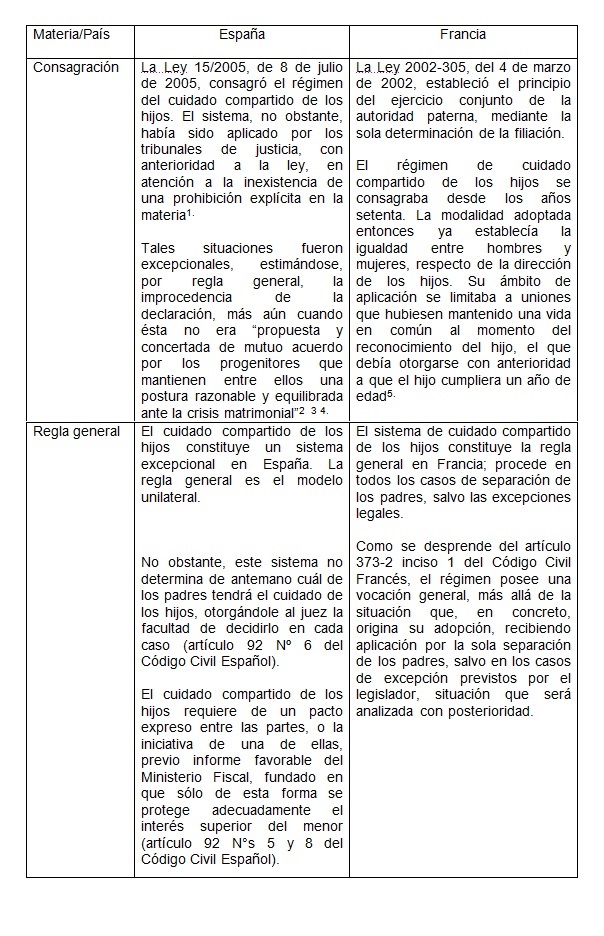

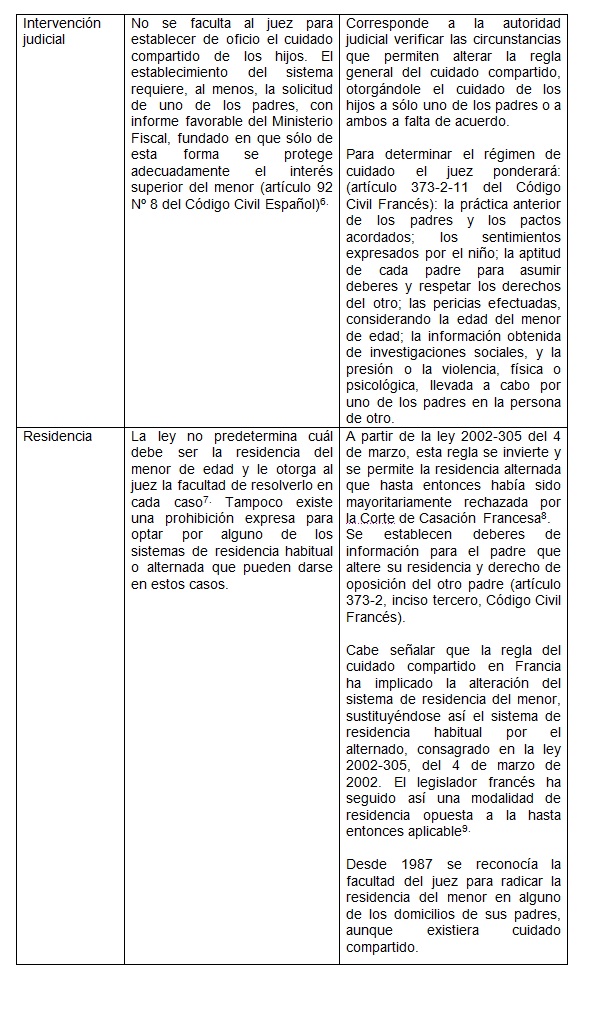

En definitiva, el autor del proyecto prescribe que las modificaciones propuestas apuntan a dos artículos del título IX del Libro I del Código Civil, título denominado "De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos": el artículo 225 y el artículo 228. El primero, seguiría el siguiendo el modelo español (que es en general el que inspira nuestro Derecho de Familia), en el cual la regla general es el acuerdo de los padres, pudiendo modificarse judicialmente la atribución en virtud del interés superior de los niños [11]; el segundo se derogaría de plano, por contravenir derechos fundamentales que emanan de la naturaleza y la dignidad humana.

B.- ANTECEDENTES DE DERECHO [12]

Con el objeto de facilitar el entendimiento de las modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio, esta Secretaría [13] consigna algunos conceptos directamente relacionados con la materia, contenidos en el Código Civil, y cuyo lenguaje ha cambiado significativamente como consecuencia del proceso de reforma del Derecho de Familia. Ya no se habla de hijos legítimos, visitas, menores, tuición, entre otros términos, sino de hijos e hijas, relación directa y regular, niños, niñas y adolescente, y cuidado personal. Por su parte, la doctrina se refiere a autoridad parental como al conjunto de derechos y funciones de carácter personal que les corresponde a ambos padres, reservando el concepto de patria potestad para los que revisten connotación patrimonial; sin embargo, en cuanto al ejercicio de tan importantes prerrogativas, el ordenamiento jurídico chileno no los permite compartidos cuando no viven juntos, porque coloca, bajo la madre, el cuidado personal de los hijos, y, sólo si ambos padres lo convienen de modo solemne, o si el juez así lo decide por causas muy justificadas y fundándose en el interés del hijo o hija, el padre podrá tener el cuidado personal de uno o más hijos; por otra parte, la ley contempla, que el padre o madre que tenga a su cargo el cuidado personal, igualmente tenga la patria potestad, en definitiva, el propio ordenamiento jurídico descarta la posibilidad de que ambos padres ejerzan tan importantes funciones de manera conjunta.

Cuidado personal: Normas contenidas en el Código Civil

Artículo 224.-Señala que corresponde a los padres, o al padre o madre sobreviviente, y comprende el cuidado personal de la crianza y educación de los hijos. Hasta antes de la dictación de la Ley de Filiación N°19.585, se le conocía como “tuición”, término contemplado en la Ley de Menores. La ley actual no define lo que se entiende por cuidado personal, pero la doctrina ha sostenido que se trata de un término genérico que comprende las obligaciones que deben cumplir ambos padres y que nacen de la propia filiación, precisamente, teniendo en vista el interés superior del niño o niña.