APRUEBA PLAN DE RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PICAFLOR DE ARICA (EULIDIA YARRELLII)

Núm. 5.- Santiago, 11 de enero de 2022.

Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 19 número 8 y 32 número 6 de la Constitución Política de la República; en los artículos 37, 70 letra i) y 71 letra f) de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Convenio sobre Diversidad Biológica, promulgado como ley de la República mediante el decreto supremo N° 1.963, de 1994, del Ministerio de Relaciones Exteriores; en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo N° 1, de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la elaboración de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies; en el decreto supremo N° 6, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba y oficializa el décimo tercer proceso de Clasificación de especies según estado de conservación; en la resolución exenta N° 54, de 22 de enero de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que inicia el procedimiento para la elaboración del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii); en el Acuerdo N° 30/2021 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, adoptado el 21 de octubre de 2021; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y,

Considerando:

1. Que, es deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza, así como velar por la protección y conservación de la diversidad biológica del país.

2. Que, conforme lo dispone el artículo 70 letra i) de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, es atribución del Ministerio del Medio Ambiente proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y la conservación de los recursos hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad. Uno de dichos instrumentos son los planes de recuperación, conservación y gestión de especies, referidos en el artículo 37 de la ley N° 19.300.

3. Que los planes de recuperación, conservación y gestión de especies constituyen un instrumento administrativo que contiene el conjunto de acciones, medidas y procedimientos que deberían ejecutarse para recuperar, conservar y manejar especies que hubiesen sido clasificadas en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, de acuerdo al artículo 37 de la ley N° 19.300.

4. Que la especie objeto de este Plan corresponde al picaflor de Arica (Eulidia yarrellii), una de las especies más pequeñas de Chile y endémica de nuestro país, que se ve enfrentada a una serie de amenazas derivadas de la expansión e intensificación de la agricultura en los valles de la Región de Arica y Parinacota.

4. Que, el Picaflor de Arica está clasificado como En Peligro Crítico, según decreto N° 6, de 2017, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.

5. Que, en conformidad con lo establecido en el artículo 71 letra a) de la Ley N° 19.300, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, mediante el Acuerdo N° 30/2021 se acordó proponer a S.E. el Presidente de la República, el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del picaflor de Arica (Eulidia yarrellii).

Decreto:

Artículo único: Apruébese el siguiente Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii).

PLAN DE RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PICAFLOR DE ARICA

(Eulidia yarrellii)

Ministerio del Medio Ambiente (2021)

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii) responde a los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente, en el marco del Reglamento de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Decreto supremo N°1/2014 del Ministerio del Medio Ambiente). La figura de los Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies fue creada en el año 2010 bajo la ley N° 20.417, para aquellas especies clasificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, entregando al Ministerio del Medio Ambiente facultades para ejecutar programas de investigación, protección y conservación de la biodiversidad.

En el año 1992, consciente de la importancia de sus recursos biológicos y económicos, Chile suscribe el Convenio sobre Diversidad Biológica y lo ratifica como ley en junio de 1994. Esto trae consigo la elaboración de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, aprobada el año 2003, que tiene como objetivo principal el "Conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión sustentable, con el objeto de resguardar su capacidad vital y garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las generaciones actuales y futuras". A partir del año 2002 se integran las regiones, elaborando las Estrategias Regionales para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.

En particular, para el caso de la Región de Arica y Parinacota, por ser incorporada a la división político-administrativa del país el año 2007, es una de las últimas regiones en unirse a esta iniciativa. En octubre de 2010 se aprueba la "Estrategia Regional de Biodiversidad de Arica y Parinacota".

La Región de Arica y Parinacota presenta una geografía muy variada, que fluctúa altitudinalmente de mar a cordillera, este escenario de contrastes alberga una biodiversidad única en la cual se encuentra el Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii).

El Picaflor de Arica pasó, en sólo seis décadas, de ser el colibrí más abundante de la región, a ser el más raro y declarado oficialmente en peligro crítico de extinción (BirdLife International. 2017. Eulidia yarrellii). Desde la primera estimación poblacional realizada el año 2003 que arrojó una estimación de, al menos, 1.500 individuos, a la última estimación poblacional realizada el año 2019 donde este número bajó a menos de 500 ejemplares, se ha hecho necesario comenzar a tomar medidas para detener la declinación de la especie e intentar la recuperación de su población, ya que de mantenerse esta tendencia el Picaflor de Arica tendría altísimas probabilidades de extinguirse dentro de los próximos 5 a 10 años.

Este documento aborda el desafío de diseñar e implementar acciones para modificar la tendencia actual de la especie, a través de un plan integral de acciones, con la participación y coordinación de todos los actores, con sus respectivas responsabilidades y competencias. De este modo, el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica, podrá constituir una adecuada directriz para coordinar y aunar los esfuerzos que permitan disminuir las amenazas y mejorar el estado de conservación de esta relevante especie.

Este plan es el resultado de un trabajo que se inicia el año 2011 con las primeras reuniones y contactos con los organismos/instituciones claves para la realización de acciones para la especie. Se retomó en el año 2016 con varias reuniones formales con el Ministerio de Medio Ambiente y la Seremi del Medio Ambiente de Arica y Parinacota en las cuales se categorizaron las amenazas, se identificaron objetivos y líneas de acciones potenciales. En el año 2018 se realizó un taller en la ciudad de Arica con el apoyo proyecto "Conservación de Especies Amenazadas" MMA-FAO-GEF, durante el cual se revisaron las diferentes líneas de acciones. En el año 2020 se retomó definitivamente el trabajo realizado, AvesChile avanzó en la elaboración formal del documento, que fue discutido técnicamente en reunión con el Ministerio del Medio Ambiente, Seremi del Medio Ambiente de Arica y Parinacota y proyecto GEF anteriormente mencionado. Con fecha 30 de septiembre de 2020 se valida el documento mediante reunión remota con todos los organismos/instituciones nombradas en dicho documento.

2. ORGANISMO FACILITADOR

Desde que se tomó la decisión de actualizar este Plan Recoge bajo un mecanismo abreviado, el Ministerio del Medio Ambiente ha contado con el apoyo de la ONG AvesChile (Unión de Ornitólogos de Chile) como referente científico. Esta organización ha participado desde el año 2003 en el programa de conservación de la especie. Ha sido parte activa de todas las reuniones formales de trabajo y ha preparado los principales documentos sobre los cuales se sustenta el desarrollo de este plan, aportando información esencial sobre la historia natural de la especie, resultado de muchos años de investigación.

AvesChile es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro. Su trayectoria se remonta a inicios de los años 80 y cuenta con personalidad jurídica desde el año 1989.

Tiene por objetivo promover la conservación y protección de las aves y sus ambientes, su estudio e investigación, así como también la difusión y educación a la comunidad nacional.

A partir del año 2003, ha desarrollado diversos proyectos para la recuperación y conservación del Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii), con el apoyo de fondos provenientes de instituciones públicas como el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y corporaciones privadas como American Bird Conservancy (ABC), lo que le ha permitido aportar al conocimiento de la biología y la dinámica poblacional de la especie. Ha sido a lo largo de estos años parte integrante y activa del plan de recuperación de la especie, mantiene hasta la actualidad un programa de investigación, difusión y seguimiento (con campañas anuales de monitoreo de la población), además cuenta con un equipo de expertos que trabajan con mucho ánimo y empeño para encontrar nuevas herramientas de conservación para esta especie críticamente amenazada.

El equipo profesional responsable de la elaboración de la propuesta de Plan Recoge de Picaflor de Arica estuvo conformado por Dra. Ilenia Lazzoni Traversaro (AvesChile, Universidad de Chile), Dr. Cristian Estades Marfan (AvesChile, Universidad de Chile), María Angélica Vukasovic Flores (AvesChile, Universidad de Chile) y Juan Aguirre (AvesChile), que corresponde a los mismos expertos ornitólogos que han investigado por mucho tiempo la especie, y que han generado la mayor parte de la información existente sobre la especie. La elaboración del plan fue posible gracias al apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, la Seremi del Medio Ambiente de la Región de Arica y Parinacota y el proyecto "Conservación de Especies Amenazadas" MMA-FAO-GEF.

3. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA ESPECIE

En su clásica obra "Las Aves de Chile", los destacados ornitólogos Goodall, Johnson y Phillippi indican que en el año 1935 el Picaflor de Arica podía encontrarse en la misma plaza central de Arica, y que en el año 1943 en el valle de Azapa era tan abundante que en un solo árbol con flores podían contarse en un número cercano a los cien, "que se veían como un verdadero enjambre de abejas alrededor del colmenar". Esta fantástica descripción de la abundancia de antaño es dramáticamente opuesta a las observaciones que se comenzaron a hacer a principios de este siglo, cuando los ornitólogos dieron la alerta con respecto a una disminución poblacional.

La falta de datos poblacionales cuantitativos y las posibles causas de su declinación hacían imposible dimensionar el problema y, por consiguiente, corregirlo. Esta situación motivó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a desarrollar el proyecto "Programa para la recuperación del Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii) e inventario de su tamaño poblacional", ejecutado, desde agosto del año 2003, por AvesChile en colaboración con la Universidad de Chile. El objetivo final de este proyecto fue la elaboración de un Plan para la recuperación y conservación del Picaflor de Arica; para ello se reunió información acerca de su situación y tamaño poblacional, se estudiaron algunos aspectos reproductivos de la especie y parte de su dieta, y se hizo un diagnóstico preliminar de amenazas. Para este fin, AvesChile, en coordinación con el Subdepartamento de Vida Silvestre (SAG) y la Dirección Regional del SAG (que en dicha época correspondía a la I región de Tarapacá), desarrolló dos campañas de terreno (septiembre de 2003 y abril de 2004) que permitieron hacer la primera estimación poblacional de la especie y recabar información sobre su ecología, que pudiera resultar de utilidad para la formulación del plan de recuperación de la especie. Desde el punto de vista metodológico, evaluar el tamaño poblacional del Picaflor de Arica resulta de gran dificultad debido a las muy bajas densidades poblacionales.

Desde el año 2006 a la actualidad, con el financiamiento del Ministerio del Medio Ambiente, la Unión de Ornitólogos de Chile en conjunto con la Universidad de Chile realiza un monitoreo de frecuencia anual para conocer el estado de las poblaciones de la especie. Además, durante el trabajo de campo se aprovechan de realizar otras investigaciones, con el fin de aportar herramientas para la conservación de la especie. La mayoría de los antecedentes expuestos a continuación son el resultado de estos años de investigación.

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE

El Picaflor de Arica es el ave de menor tamaño de Chile y uno de los picaflores más pequeños del mundo. La hembra alcanza entre 7 y 7.5 cm, mientras que el macho puede medir entre 8.5 y 9 cm desde la punta del pico a la punta de la cola. El macho tiene la cabeza y dorso de color verde oliva metálico (Figura 1). Las partes inferiores son en general blanquecinas, los costados tienden a tener un tono ocráceo o acanelado y en los hombros suele haber un tinte verdoso. La garganta es de un color púrpura iridiscente con tonalidades azules, aunque comúnmente se ve de un color negruzco. Las alas son de color negro sucio al igual que la cola, que tiene forma ahorquillada, y en reposo las rectrices más largas (las externas) tienden a cruzarse dando la impresión de una cola de pez. El pico es corto aproximadamente (de 1,3 cm de largo), negro y levemente curvado. La hembra es similar al macho, aunque no tiene el púrpura iridiscente de la garganta. Además, las zonas inferiores son de un blanco más intenso, aunque tiende a tomar un tono acanelado u ocráceo hacia los flancos y subcaudales. La cola es más corta que la del macho y no es ahorquillada. Las dos rectrices centrales son verdes, mientras que el resto son negruzcas con la punta blanca y la base color canela. Las rectrices más largas tienen un tinte más verdoso y la mancha blanca es muy pequeña (Jaramillo et al. 2003, Estades & Aguirre, observación personal).

Debido al reducido tamaño de su pico, se alimenta principalmente del néctar de pequeñas flores, como las del chañar (Geoffroea decorticans), el chingoyo o chilca (Pluchea chingoyo), el algarrobo (Prosopis alba), el tomatillo (Lycopersicon chilense), la malva (Woltheria ovata), entre otras. Además, visita flores de hortalizas como tomate, pimentón, berenjena y zapallito italiano. Complementa su dieta con pequeños arácnidos e insectos.

3.2 BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

Los años de estudios que AvesChile ha desarrollado con el Picaflor de Arica, permiten argumentar que su peculiar biología reproductiva puede ser un factor clave para su conservación.

Esta especie tiene un sistema de apareamiento llamado lek disperso ("exploded lek"; Lazzoni et al. 2015). En éste, los machos se agrupan en áreas específicas (leks) donde cada uno defiende un territorio de pequeñas dimensiones. Puesto que la principal actividad de los machos en el lek es el despliegue para atraer a las hembras, éstos resultan muy visibles. Las hembras visitan estos sitios y eligen el macho con quien aparearse, para luego retirarse a las zonas de nidificación, en donde la construcción del nido y la crianza es realizada exclusivamente por ellas (cuidado uniparental). Las hembras construyen los nidos que tienen la forma de copa típica de todos los picaflores. La mayoría de los nidos que se han encontrado están puestos en ramas colgantes de árboles, como por ejemplo olivo (Olea europea), pimiento (Schinus areira) o tamarugo (Prosopis tamarugo). Los principales materiales de construcción del nido son lana de oveja, fibras vegetales indeterminadas y telas de araña.

La reproducción del Picaflor de Arica está aparentemente sincronizada con la floración del chañar, esta especie resulta ser fuente clave de alimento para la especie durante la temporada reproductiva (Estades et al. 2019).

Como todas las especies de picaflores las hembras ponen dos huevos, la duración media del periodo de incubación para esta especie es de 17,3 días (rango 16-18, n=8; Estades et al. 2019). Este período comienza después de la puesta del segundo huevo, que normalmente es producido dos días después de la puesta del primero. El período de estadía de los polluelos en el nido es de 31 días (Estades et al. 2019) y finaliza con el abandono del nido por los volantones. Se estima la duración del período de reproducción (sin considerar la duración de la construcción del nido) en aproximadamente 48 días, lo que representa un periodo muy alto para el común de los picaflores.

Una limitante que presenta este tipo de sistema de apareamiento es la poca flexibilidad de los machos frente a posibles deterioros del hábitat. Una característica de los leks es que estos sitios de agregación se mantienen en el tiempo, donde los machos se agrupan de forma "tradicional" en el mismo lugar durante muchos años. La existencia de leks de machos impone un desafío importante para la conservación de las especies, debido a que su condición de lugar tradicional de agregación los hace más sensibles a las perturbaciones (Alonso et al. 2000, Morales et al. 2000). En el caso específico del Picaflor de Arica, Estades y colaboradores (2012) indican que tras la destrucción (quema) del área donde existía un lek en el valle de Camarones, no se detectó actividad de nidificación en los alrededores.

Figura 1. Picaflor de Arica, en las dos imágenes de arriba se aprecian dos individuos hembras, en la parte de abajo dos machos de la especie, se nota claramente el parche de la garganta y su dimorfismo sexual.

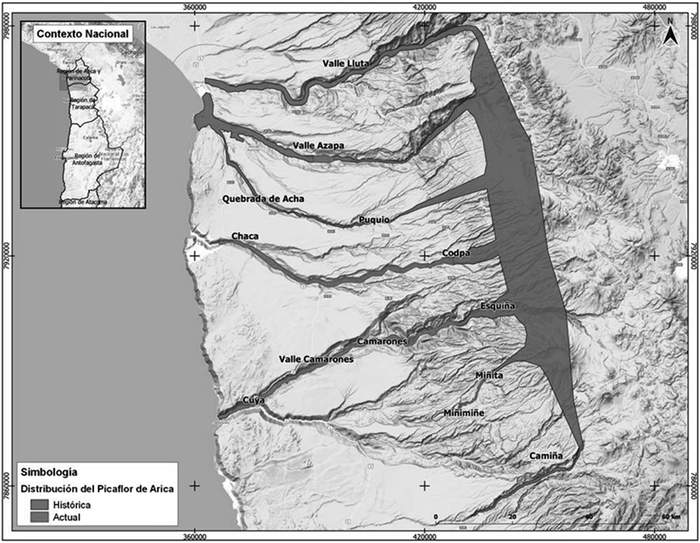

3.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

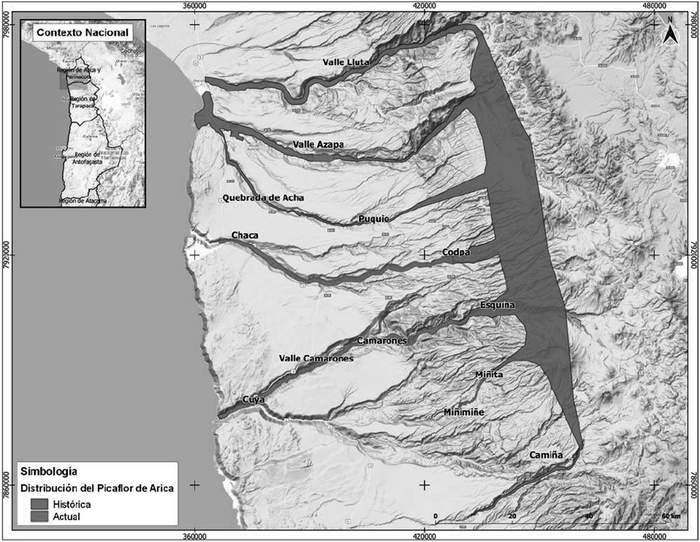

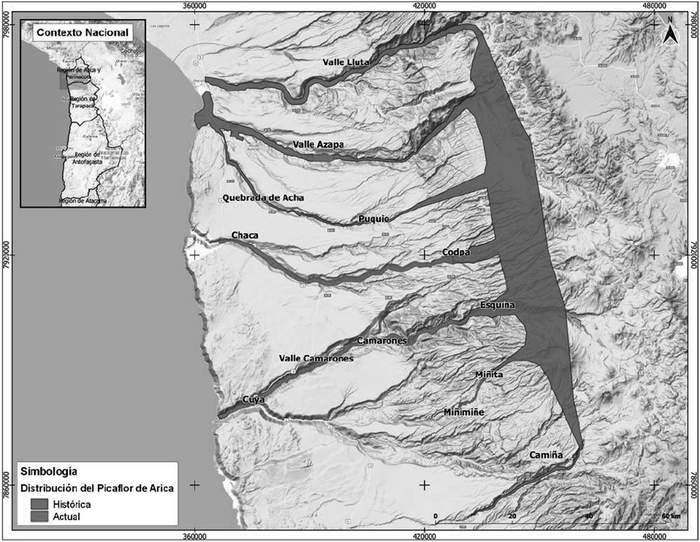

La distribución original del Picaflor de Arica abarcaba, por el norte, los valles del sur de Perú (Tacna) y, por el sur, aparentemente el valle de Camiña (del Hoyo et al. 1999). La gran mayoría de los registros de la especie durante la época reproductiva se han realizado bajo los 1000 msnm (Estades et al. 2007), con la excepción del valle de Codpa (2000 msnm). Las últimas evaluaciones realizadas en el sur de Perú sugieren que la especie estaría extinta en ese país (Cruz 2006).

Actualmente a especie se encuentra restringida en los siguientes valles fértiles (Figura 2):

. Azapa (18°32'S, 70°10'O; Región de Arica y Parinacota)

. Vítor (18°49'S, 70°08'O; Región de Arica y Parinacota)

. Camarones (19°01'S, 69°52'O; Región de Arica y Parinacota)

. Acha (solamente en Puquio 18°43'S, 69°53'O; Región de Arica y Parinacota)

. Miñita (19°5'S, 69°35'O; Región de Tarapacá).

VALLE DE AZAPA. Por su extensión y alta abundancia de flores, hasta el año 2008 Azapa albergaba a la mayor población de E. yarrellii. Actualmente es este valle donde todos los factores propuestos como negativos para la especie (Estades et al. 2007) se expresan en su máxima magnitud. La situación de Azapa continúa siendo la más crítica de todos los valles, según los últimos conteos poblacionales (AvesChile 2019) no hay registro de individuos de la especie.

VALLE DE VÍTOR. La población de la especie se encuentra concentrada en dos localidades:

. Chaca. En la zona de Chaca existe un desarrollo agrícola menor que en Azapa lo que ha favorecido la mantención de algunos sitios con vegetación nativa. Además, lo anterior se asocia con una menor cantidad de pesticidas, los que, sin embargo, han ido aumentando en los últimos años, producto del alto precio de algunas hortalizas como los tomates. Otra de las características favorables de Chaca como hábitat para E. yarrellii es la escasa presencia del Picaflor de Cora.

. Codpa. Aparentemente favorecida por el microclima de Codpa, el Picaflor de Arica está presente en este valle durante todo el año a una altitud que ronda los 2000 msnm, muy por sobre la altitud normal a la que se encuentra la especie durante el período reproductivo. La población en el área es muy reducida debido a lo pequeño del valle, aunque es posible que exista algún grado de subestimación de su tamaño poblacional debido a que la densidad de la vegetación (huertos y jardines) dificulta la observación de las aves. Otro factor favorable para la especie es que el manejo de la vegetación es bastante básico, incorporando bajas cantidades de pesticidas a los cultivos.

VALLE DE CAMARONES. Este valle actualmente es el valle de mayor importancia para la conservación del Picaflor de Arica. Los datos indican que este valle alberga algunas de las agrupaciones reproductivas (leks de machos y grupos de nidificación), más grandes de la especie. Dos son los sectores claves, la parte alta del valle sector Taltape y la parte baja del valle sector Cuya.

VALLE DE ACHA. En este árido valle, la presencia de la especie está restringida solamente a la localidad de Puquio en un sector con presencia de vegetación nativa aledaña a un pequeño huerto frutícola que se ha desarrollado en torno a una fuente natural de agua. Hay registros de pocos individuos, pero en años anteriores se ha reportado registro de nidificación de la especie.

QUEBRADA DE MIÑITA. Si bien hay registros de hembras adultas alimentándose y de machos en actitud territorial (Kuzmicic observación personal) no existe certeza de presencia de actividad reproductiva en el sector.

Figura 2. Mapa de distribución actual e histórico-potencial del Picaflor de Arica en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. En rojo se muestra la distribución actual de la especie, y en azul la que también ocupó históricamente. Elaboración propia.

3.4 TENDENCIA POBLACIONAL ACTUAL

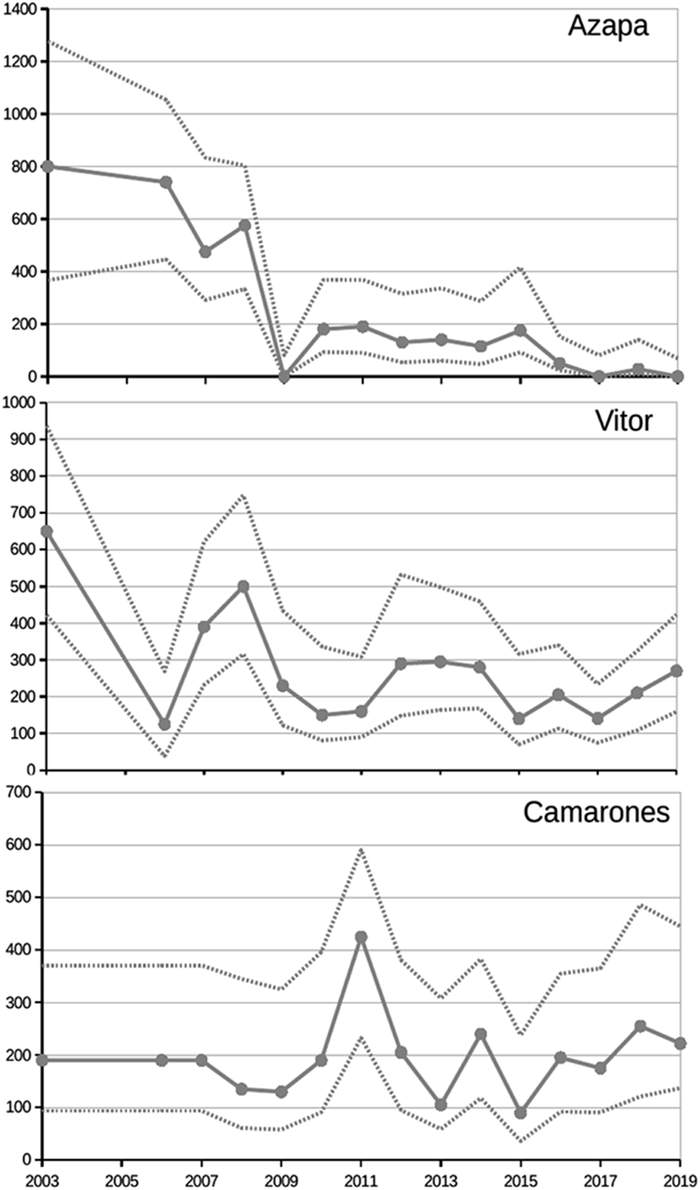

En las últimas seis décadas, el Picaflor de Arica pasó de ser aparentemente el picaflor más común de los valles del norte de Chile a ser el más escaso y ser declarado oficialmente como en peligro crítico de extinción. AvesChile lleva a cabo anualmente conteos poblacionales de la especie, desde la primera estimación poblacional en el año 2003, la población ha reducido su tamaño en más de un 70%, con aproximadamente 492 individuos estimados para la primavera 2019 (AvesChile 2019) (Figura 3).

Aparte de los factores externos que conducen a una población hacia la extinción (por ejemplo, destrucción del hábitat, sobreexplotación, especies invasoras, etc.), las poblaciones que alcanzan un tamaño muy pequeño (por ejemplo, menor a un "umbral de viabilidad") enfrentan un mecanismo adicional de extinción, producto precisamente de su reducido tamaño (por ejemplo, endogamia, deriva genética, efecto Allee, etc). Este factor, que es el tema central del denominado "paradigma de las poblaciones pequeñas" de la biología de la conservación, y que tiene su principal expresión en el fenómeno del "vortex de extinción" (Caughley 1994) es un proceso de retroalimentación positiva que produce una aceleración de la declinación poblacional. Una de las implicancias de lo anterior es que, aunque se hubieran eliminado todos los factores externos de declinación de una especie, si la población ha cruzado el umbral de viabilidad, ésta seguirá reduciéndose en tamaño, si no se toman medidas activas para revertir esta tendencia.

Además, estudios genéticos en picaflor de Arica (Van Dongen et al. 2012) destacan su alto nivel de endogamia y bajísima diversidad genética. Esto sugiere la existencia de una reducida capacidad adaptativa de la especie frente a cambios ambientales, en que si la especie estuviera expuesta a cualquier evento "catastrófico" podría no tener la plasticidad genética para reaccionar y podría extinguirse.

El bajo tamaño poblacional, sumado a la baja diversidad genética observada, se transforma hoy en día un factor de riesgo muy relevante para la especie ya que aumenta las probabilidades de extinción de la misma, motivo por el cual es urgente realizar acciones de conservación que apunten de forma directa a incrementar el tamaño poblacional a través de la restauración de sitios que permitan una mayor productividad de aves de las ecológicamente normales para ella, así como también evaluar programas de fortalecimiento poblacional asistido.

_____________________________________

(2) https://www.iucnredlist.org/species/22688244/125701863

Figura 3. Tendencias poblacionales de E. yarrellii en los valles de Azapa, Vítor y Camarones entre 2003 y 2019. Los datos incluyen la media estimada más el intervalo de confianza al 90%. Fuente: AvesChile 2019.

3.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE

Desde el año 2014 esta especie se encuentra en la categoría En Peligro Crítico (CR A2a) por el Red List of Threatened Animals de la IUCN. Está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Además, su alarmante condición de amenaza llevó a que el 17 de agosto de 2010 fuera clasificada dentro de la lista de especies federalmente protegidas de los Estados Unidos, al ser incluida como especie dentro de la nómina de especies del U.S. Endangered Species Act.

En Chile es considerada una especie cuya caza y captura se encuentra prohibida debido a las disposiciones de la Ley de Caza y su Reglamento. En el año 2007 de acuerdo al DS N° 151 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la especie fue puesta en la categoría En Peligro. En junio de 2017 se actualizó su estado y según el 13° proceso de Clasificación de Especie (Ministerio del Medio Ambiente) el Picaflor de Arica se encuentra en la categoría Peligro Crítico.

Adicionalmente, en el año 2006 fue declarado Monumento Natural por el Estado Chileno mediante decreto supremo N° 2 de 2006, del Ministerio de Agricultura.

4. FACTORES DE AMENAZA Y SUS EFECTOS

La identificación de las amenazas para una especie con problema de conservación es parte de un dilema consustancial a la biología de la conservación, donde las posibilidades de hacer inferencias sobre los mecanismos que afectan a las especies amenazadas se ven reducidas por el bajo poder estadístico asociado a los escasos números poblacionales de éstas. Por otro lado, el hecho que muchas especies suelen estar amenazadas por más de una causa, hace que normalmente sea difícil aislar el efecto de los diferentes factores (Gurevitch & Padilla 2004).

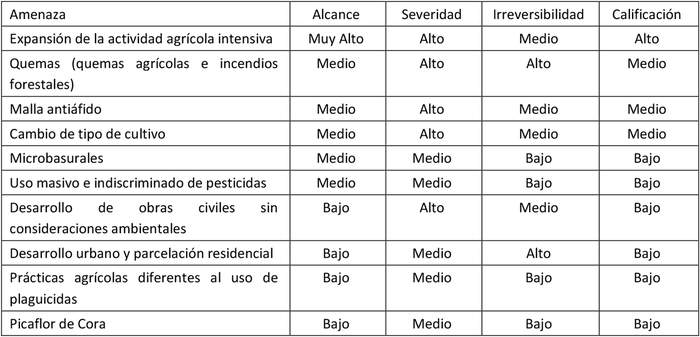

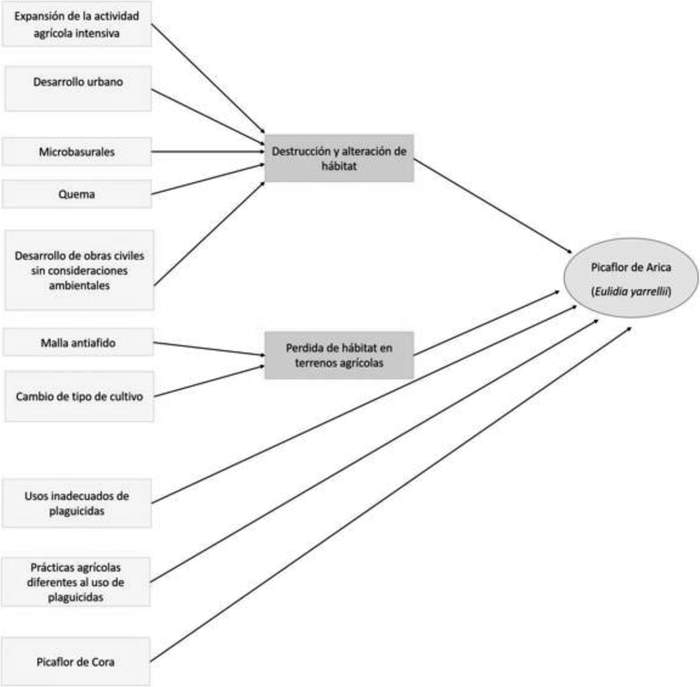

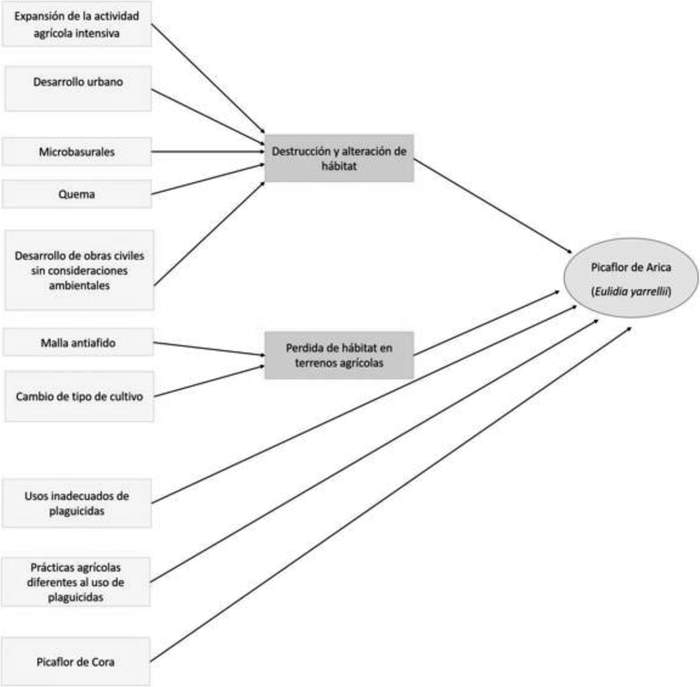

En el caso específico del Picaflor de Arica, gracias a los conocimientos desarrollados en los años de investigación y a los talleres de elaboración de este Plan realizados por el MMA, en conjunto con expertos de AvesChile y la Seremi Medio Ambiente de Arica y Parinacota y proyecto "Conservación de Especies Amenazadas" MMA-FAO-GEF, se han identificado 10 amenazas, las cuales fueron posteriormente clasificadas en función de su alcance, severidad e irreversibilidad, bajo los conceptos de estándares abiertos para la conservación por el programa Miradi (Cuadro 1).

Esta metodología implica calificar el impacto en función de la contribución de cada amenaza directa sobre el Objeto de conservación. Como se observa en el Cuadro 1, una de las amenazas fue calificada como de alto impacto, tres como de impacto medio y otras seis de bajo impacto.

Con el resultado de la valoración ya señalada, se procedió a ordenar las amenazas de manera jerárquica sobre la base de juicio experto, resultando el siguiente orden, se indica entre paréntesis el impulso directo de biodiversidad al que se asocia de acuerdo con IPBES (2019):

a) Expansión de la actividad agrícola intensiva (Cambio de uso de suelo)

b) Quemas: quemas agrícolas e incendios forestales (Cambio de uso de suelo)

c) Malla antiáfido (Cambio de uso de suelo)

d) Cambio de tipo de cultivo (Cambio de uso de suelo)

e) Microbasurales (Cambio de uso de suelo)

f) Uso masivo e indiscriminado de pesticidas (Contaminación)

g) Desarrollo de obras civiles sin consideraciones ambientales (Cambio de uso de suelo)

h) Desarrollo urbano y parcelación residencial (Cambio de uso de suelo)

i) Prácticas agrícolas diferentes al uso de plaguicidas (Otro)

j) Picaflor de Cora (Otro).

Cuadro 1. Valoración del nivel de impacto de las amenazas identificadas para el Picaflor de Arica1

_____________________________________

(1) Alcance: es la proporción del objeto que puede ser afectado por la amenaza dentro de diez años si se mantienen las circunstancias y las tendencias actuales.

Gravedad: corresponde al nivel de daño que una amenaza ejerce sobre el objeto de conservación si las circunstancias y las tendencias actuales se mantienen.

Irreversibilidad: es el grado en que los efectos de una amenaza se pueden revertir y el objeto afectado por la amenaza pueda ser restaurado.

A continuación se presenta de manera detallada y ordenada en forma decreciente de relevancia.

4.1 EXPANSIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA INTENSIVA

La agricultura es una de las actividades humanas con mayor influencia sobre los cambios que ocurren en el paisaje y sobre los ecosistemas silvestres, por lo que se considera una de las principales amenazas para la biodiversidad (Maxwell et al. 2016).

Los valles de la región de Arica y Parinacota son muy aptos para el cultivo de hortalizas, las condiciones climáticas en la zona hacen que su producción sea constante en todas las épocas del año, por lo que esta región se convierte en el abastecedor oficial de productos agrícolas para distintas regiones de Chile, especialmente la zona central. De esta manera, el uso de tierras para el cultivo se ha incrementado en los últimos años (Gonzales et al. 2013).

En diciembre de 2004, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile declaró a la provincia de Arica como un lugar libre de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata). El principal efecto de esta medida fue la diversificación de la agricultura en los valles costeros de la comuna de Arica, caracterizada, hasta entonces, por el monocultivo del tomate, única hortaliza autorizada para salir fuera de la comuna, previo tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo. La intensificación de la agricultura ha generado una mayor competencia por los recursos naturales, especialmente suelo y agua. En pocos años el costo de la tierra agrícola se ha cuadruplicado, lo que obliga a intensificar los sistemas productivos para hacer sostenible esta actividad (Gonzales et al. 2013).

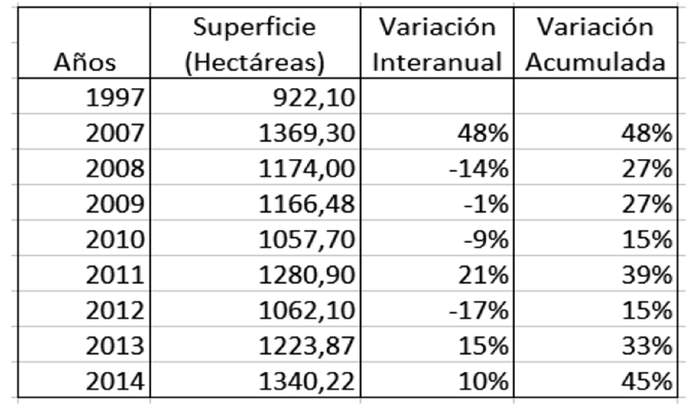

El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, ha ejecutado al menos siete Censos Nacionales Agropecuarios (1930, 1936, 1955, 1965, 1976, 1997, 2007 y 2017). Pese a esto, no se cuenta con información de todas las regiones en los primeros censos y la información varía en calidad y profundidad de los datos obtenidos en los diferentes años. En el caso de Arica y Parinacota, para los primeros registros se tiene escasa información y hasta el año 2006 esta zona era parte de la región de Tarapacá, dificultando la separación de la información.

Como se observa en las estadísticas disponibles reportadas en el Cuadro 2, en la década 1997-2007 se presentó un crecimiento bastante considerable del uso del suelo para el cultivo de hortalizas. A partir del 2007 se presenta un comportamiento poco impredecible pero que se sostiene en el tiempo. Esto se explica por el uso de nuevas técnicas de cultivo que mejoran la productividad de las hortalizas mediante el uso de agroquímicos incluidos los pesticidas, el uso de estructuras del tipo invernadero y la intensificación en la explotación del suelo.

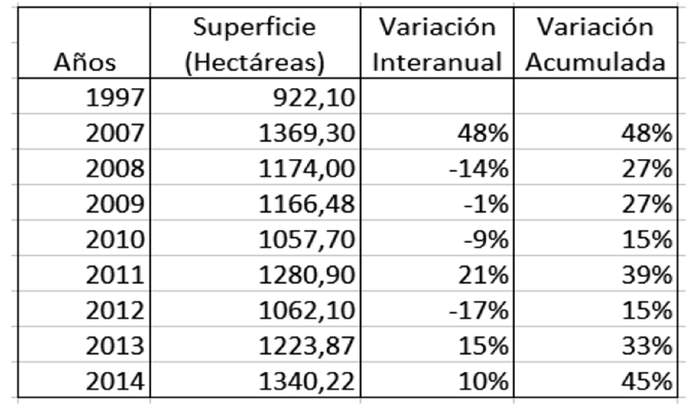

Cuadro 2. Superficie utilizada para el cultivo de las más importantes hortalizas en la Región de Arica y Parinacota. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, elaboración de variaciones.

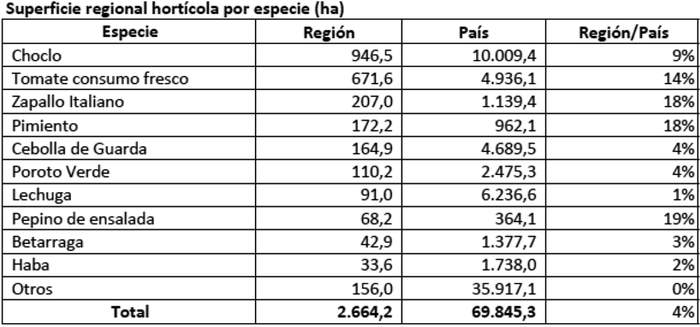

Los datos más actualizados que se disponen a la fecha están reportados en el Cuadro 3, con una superficie de más de 2.600 hectáreas de la región destinadas al cultivo de hortalizas y a esto hay que sumarle la superficie de frutales (datos no disponibles).

El valle que ha sufrido las mayores alteraciones es el valle de Azapa, éste durante las últimas cuatros décadas multiplicó por 20 la productividad de sus 3.000 ha y se convirtió en el abastecedor invernal de hortalizas de la zona centro de Chile, alcanzando a cerca de dos millones de personas, las que consumen principalmente tomate, poroto verde, maíz dulce y pimiento, en una época en que prácticamente la única zona productora del país es precisamente el valle de Azapa.

Cuadro 3. Superficie hortícola de la Región de Arica y Parinacota

Fuente: Elaborado por Odepa con información del INE, encuesta de superficie hortícola 2016.

La situación de la población del Picaflor de Arica en Azapa es la más precaria, ya que todas las amenazas propuestas para la especie se expresan en su máxima magnitud en este valle. La destrucción del hábitat se ha acelerado durante las últimas temporadas, destacándose la pérdida de muchas hectáreas de árboles frutales y la cobertura de grandes extensiones de cultivo, bajo estructuras tipo invernadero (mallas antiáfidos). Además, resulta alarmante la eliminación de vegetación riparia, por el uso desregulado de la caja de río San José (río de caudal intermitente) para actividades agrícolas, por parte de gente que, irregularmente está cultivando en la caja del río, el cual prácticamente no lleva agua, y dicha actividad ha generado la pérdida de gran parte de los leks en el valle.

La expansión de la actividad agrícola está también afectando otro valle importante para el Picaflor de Arica, el valle de Vítor. El sector de Chaca, ubicado en este valle ha cambiado de manera importante desde el año 2004, ya que, alentados por buenas expectativas en los precios del tomate, la buena calidad de las aguas para el riego y la disponibilidad de suelos sin los problemas sanitarios asociados a la sobreexplotación y agotamiento como los suelos de Azapa, los agricultores azapeños se volcaron masivamente a esta zona para iniciar allí el desarrollo de cultivos de mayor productividad pero asociados a un mayor uso de pesticidas. Grandes superficies de vegetación nativa fueron y están siendo reemplazadas por cultivos y se ha iniciado un activo crecimiento de la actividad agrícola, lo que motivó que predios fueran vendidos y arrendados.

4.2 QUEMA

Una de las prácticas agrícolas tradicionales, de la cual no está exenta la región, es la quema de vegetación nativa para la habilitación de suelo destinado a la agricultura. Esta práctica ha sido regulada en la Región de Arica y Parinacota desde el año 2016 cuando se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile, el decreto 34 el cual modificó el decreto supremo 276/1980, que hizo extensivo a todo el territorio nacional medidas de utilización del fuego en forma segura y sólo como quema controlada. A pesar del avance legislativo en la materia, la quema sigue siendo realizada mayoritariamente de forma ilegal (sin previo aviso a Conaf) y lamentablemente sin ninguna consideración para el Picaflor de Arica y la biodiversidad en general, resultando nociva para la especie. Cabe destacar que no solo se realizan quemas para habilitar sectores para la agricultura, sino que también es una práctica común para reducir el volumen de los desechos orgánicos de los cultivos en los valles (Figura 4) y esto tiene la misma consecuencia descrita anteriormente.

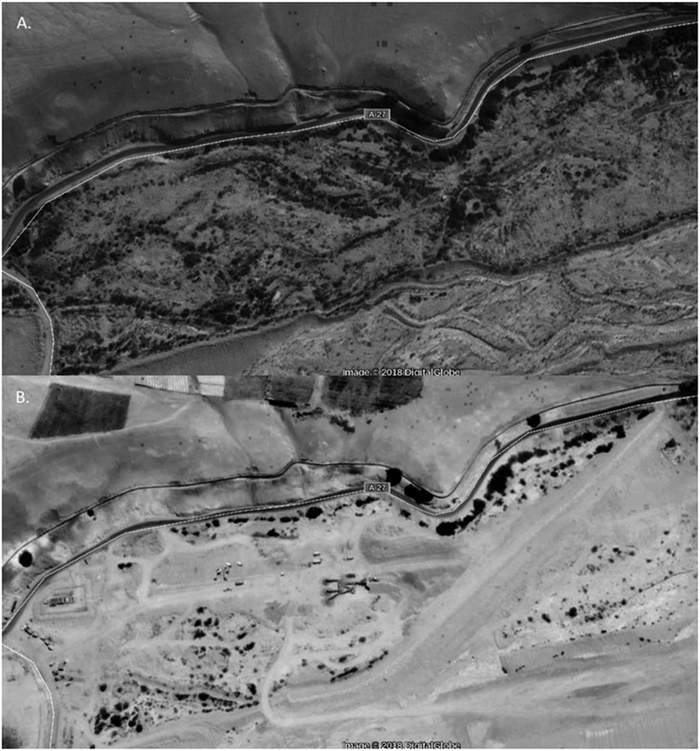

Existen varios ejemplos de cómo las quemas han causado graves perjuicios hacia la especie. Por ejemplo, en una zona de alto interés para la especie, en el sector Taltape (valle de Camarones) donde existía una gran concentración de machos (al menos 15-20 machos en territorio, conformando un lek disperso), fue quemada por sus propietarios para habilitarla como zona de cultivos (Figura 5). Con esta acción no solo se destruyó el lek, sino que también numerosos individuos de algarrobo (Prosopis alba), árbol del cual la especie se alimenta y donde las hembras nidifican. La destrucción de este lek afectó la reproducción en el área y ese año (2012) no se registró nidificación en las cercanías.

Otro registro de quema perjudicial, en un área de relevancia para la especie, fue detectado en una propiedad privada en el sector Chaca (valle de Vítor). En este lugar se registró la nidificación de 15 hembras en simultáneo en una plantación de olivos (la mayor densidad reproductiva observada hasta la fecha) además, de un sitio de lek. La Figura 6 muestra lo que pasó en el año 2018 después de una quema en el sector. En la imagen además se nota el efecto destructivo de la pérdida del olivar (véase párrafo 4.8 sobre la importancia de los olivares para la especie).

Figura 4. Ejemplo de quema de desecho de la agricultura en el valle de Azapa.

Figura 5. Matorral de Prosopis Alba - Schinus molle quemado. En esta zona existía una alta concentración de territorios de machos de Picaflor de Arica antes de esta intervención.

Figura 6. Ejemplo de la drástica modificación de un sector de Chaca (valle Vítor) después de la quema del matorral nativo y de la erradicación del olivar, sitio de nidificación de la especie. Elaboración propia.

4.3 MALLA ANTIÁFIDOS

La producción de tomate fresco en la Región de Arica y Parinacota ocupa el segundo lugar de cultivos hortícolas más importantes en la región en cuanto a superficie, y el primero en cuanto a actividad económica, con una superficie cercana a las 840 hectáreas, siendo la incorporación de tecnologías productivas y el clima las causas de haber logrado posicionar al valle de Azapa como el abastecedor invernal de tomates y hortalizas para el centro del país (Silva 2006). La producción de tomates en el valle de Azapa, inicialmente se desarrolló al aire libre, en espaldera. Posteriormente, se introdujo el riego por goteo y la utilización de variedades indeterminadas, que corresponden a variedades que tienen crecimiento continuo y producción de tomates a lo largo de todo el año, aumentando notablemente la superficie cultivada en el corto tiempo de este cultivo. Sin embargo, a partir del 2008, el monocultivo de tomate se ha visto severamente afectado por enfermedades causadas por virus que disminuyen la producción y afectan al cultivo en diferentes estados de desarrollo, determinándose dos enfermedades causadas por los agentes virales: Virus del mosaico peruano del tomate (PtoMV) y Virus del estriado de las venas amarillas del tomate (ToYVSV) en la región de Arica y Parinacota y cuya principal forma de diseminación son agentes vectores, pulgones y mosquitas blancas (Bemisia tabaci (G) biotipo B.), lo cual ha motivado a los productores a utilizar de manera creciente, estructuras de protección y exclusión como las mallas antiáfidos para el control del problema. El uso de la malla antiáfidos se considera como la mejor alternativa para el control de insectos plagas, disminuyendo el uso de agroquímicos y evitando la entrada de insectos vectores durante toda la temporada de cultivo, reduciendo la incidencia de virus sobre la producción, favoreciendo el rendimiento y calibre (Sepúlveda et al. 2011).

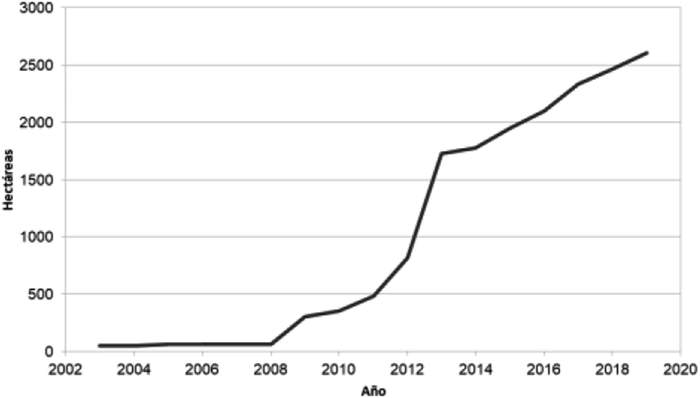

El cultivo bajo malla ha mejorado significativamente las condiciones fitosanitarias de los cultivos, lo que ha impactado positivamente en la producción. Los productores de la zona reciben bonificaciones para su implementación. En el año 2011, el Indap invirtió cerca de 80 millones de pesos a favor de la implementación de mallas de 1/4 de hectárea en beneficio de 54 agricultores. Esto ha contribuido a que su uso en los cultivos de hortalizas haya aumentado de forma exponencial, especialmente en el valle de Azapa (Figura 7).

Para el 2013, se observó que la producción media (kilogramos por metro cuadrado) de tomate era de 7,6 para cultivos al aire libre y de 20,6 para los cultivos con malla (Riquelme et al. 2013). Esto ha incentivado la expansión del uso de esta técnica, la cual destruye completamente el hábitat y potenciales y corredores ecológicos del Picaflor de Arica.

Paradojalmente, esta medida que reduce la carga de pesticidas en los cultivos está causando una pérdida significativa de hábitat al bloquear el acceso de las aves a cientos de hectáreas de terreno debido a su estructura en forma de invernadero, prácticamente representan una superficie equivalente a suelo desnudo y están generando un desierto dentro de los valles fértiles del desierto de la región.

Figura 7. Aumento de superficie de mallas antiáfidos en Azapa en las últimas dos décadas (datos obtenidos de fotointerpretación de imágenes Google Earth). Elaboración propia AvesChile.

Lamentablemente, en los años de conteos realizados por parte de AvesChile se reporta una clara y significativa correlación negativa entre la presencia de malla antiáfidos y la presencia del Picaflor de Arica. Por otro lado, esto también está pasando con otras dos especies de picaflores desde el año 2012.

El avance de la malla antiáfidos ha sido muy drástico en el valle de Azapa, pero está también afectando otro valle clave para el Picaflor de Arica, el valle de Vítor, como se puede apreciar en la Figura 8 las mallas están comenzando a dominar el paisaje, tal como en Azapa.

Figura 8. Mallas antiáfidos en Chaca, una vista cada vez mas frecuente en el valle de Vítor.

4.4 CAMBIO DEL TIPO DE CULTIVO

Los tipos de cultivos que se pueden encontrar en los valles de la Región de Arica y Parinacota están constantemente cambiando según la presión que ejerce el mercado sobre los agricultores de la zona, es así como en los últimos años se han ido reemplazando grandes extensiones de olivares y otros árboles frutales, cultivo que históricamente caracterizaba principalmente al valle de Azapa, por cultivos hortícolas de alta rotación y mayor rentabilidad como el tomate.

La importancia de los olivares (Figura 9) como sitio de nidificación para la especie está de acuerdo con la existencia de un efecto positivo de este tipo de cultivo sobre la diversidad de aves en los valles del norte de Chile (Estades et al. 2019). Una explicación potencial para este fenómeno es que los olivos pueden haber reemplazado a formaciones boscosas desaparecidas hace tiempo producto de la actividad antrópica. Las evidencias sobre este tipo de vegetación son pocas, pero existen algunas especies arbóreas como Myrica pavonis (oficialmente clasificada como Vulnerable) que forman pequeños bosquetes (Luebert 2004) y que curiosamente tiene una forma y tipo de follaje muy similar a la de los olivos.

Por el rol que están cumpliendo para el picaflor resulta preocupante la desaparición acelerada de los olivares, lo que se podría transformar en una limitante en la oferta de sitios de nidificación idóneos en un escenario para el crecimiento poblacional del Picaflor de Arica.

Figura 9. Ejemplo de un sitio de nidificación de Picaflor de Arica en un olivar. Se puede apreciar el reducido tamaño del nido y su difícil identificación.

4.5 MICROBASURALES

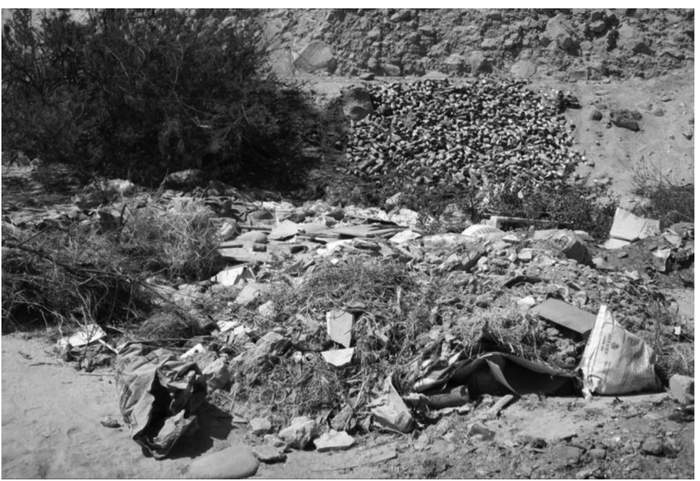

Los microbasurales ilegales (Figura 10) son una realidad muy común a todos los valles de la región, especialmente en el valle de Azapa, estos están destruyendo los remanentes de vegetación nativa, además de generar problema de salubridad para la población humana residente. Por otro lado, estos microbasurales son quemados (Figura 11) periódicamente, con consecuencias serias para la especie al destruir sitios de alimentación y lugares de agregación de machos.

Figura 10. Un ejemplo de microbasural que se puede encontrar fácilmente a lo largo del valle de Azapa.

Figura 11. Ejemplo de quema de un basural ilegal en el valle de Azapa.

4.6 USO INADECUADO DE PLAGUICIDAS

Asociado a la continua expansión de la actividad agrícola en los valles del norte de Chile por cultivos agrícolas, durante las últimas décadas ha existido un aumento importante en la carga de pesticidas presentes en los valles agrícolas, particularmente en el valle de Azapa. En la región predominan las condiciones de clima desértico costero con nubosidad abundante, ausencia de heladas, vientos moderados, alta humedad relativa entre 60 y 80% HR y alta radiación solar directa (7kWh/m2 día) durante todo el año, lo que conlleva temperaturas favorables para la proliferación de poblaciones de plagas y enfermedades, lo que ha obligado a los productores a hacer uso de plaguicidas cada vez más potentes y con una alta frecuencia en sus aplicaciones.

Según datos del Banco Mundial2 y Odepa (2010), el uso de fertilizantes en Chile desde 2002 al 2008, casi se duplicó, pero desde 2009 ha mostrado un descenso y tendencia a la baja con algunos leves repuntes en 2011 y 2015, pero ya en 2016 se ha llegado a cifras similares al 2002. Por otra parte, con respecto al uso de pesticidas no hay registros oficiales de las cantidades utilizadas, dado que su uso varía dependiendo de las posibles plagas que aparecen en los cultivos.

_______________________________________

(2) https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.CON.FERT.ZS?view=chart

El uso masivo de pesticidas para mejorar la productividad en la zona ha ocasionado efectos secundarios en el medio ambiente. Estas prácticas, que son comunes en los mercados altamente competitivos y sin demasiadas regulaciones generan muchas externalidades, las cuales no se toman en cuenta generalmente en el desarrollo de la actividad económica. En este sentido, estas prácticas se evidencian en la nula producción de hortalizas en la región que cuenten con certificaciones de cultivos orgánicos, o en transición a este estado como lo han realizado otras regiones del país, como la Región Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo (INE 2013). Esto se complementa con que casi el 70% de los productores no cuentan con asistencia técnica para la producción (INE 2013).

Aunque no existen evidencias documentadas, se ha especulado que el comienzo de la declinación del Picaflor de Arica habría partido con la muerte masiva de ejemplares expuestos a las aplicaciones aéreas que se hicieron en los años 60 como parte del programa de control y erradicación de la mosca de la fruta (C. capitata). Actualmente, cultivos de gran importancia económica, como el monocultivo de tomate, son altamente demandantes del uso de pesticidas, especialmente tóxicos para un ave de tamaño corporal tan pequeño como el Picaflor de Arica.

El hecho de que los picaflores comúnmente visiten flores de especies agrícolas como tomate, pepino, poroto, entre otros, sumado a los registros de picaflores muertos después de la aplicación de pesticidas permiten suponer que este factor debe representar un riesgo para estas aves (Estades et al. 2007, van Dongen & Lazzoni observaciones personales) además, los daños causados a la avifauna por pesticidas están ampliamente documentados y van desde efecto en el número de posturas, de huevos y calidad de los mismos, hasta efectos en el tamaño de las aves (Duffard et. al 1983, Hellmic 1992, Roelofs et al. 2005).

Como se mencionó previamente, el Picaflor de Arica utiliza olivares y frutales (como guayabo y mango) como sitios de nidificación. Estos cultivos están sujetos a la acción de varias plagas y por lo tanto necesitan periódicas fumigaciones. Estas aplicaciones en muchos casos se realizan durante la temporada de nidificación, que de haber nidos estos serían afectados directamente provocándoles daño de ruptura física debido a la presión del chorro al aplicar el producto y además la sustancia utilizada iría en contacto directo con los polluelos, eventualmente causándoles la muerte (van Dongen & Lazzoni observaciones personales).

No solo en la región hay un uso inadecuado de plaguicida, sino que además hay uso de plaguicidas no permitidos en Chile que pasan fácilmente desde la frontera, lo que evidencia que la fiscalización es insuficiente.

Lo anterior se refleja también en afectación a salud humana, ya que el uso de plaguicidas para fines agrícolas en Arica no solo afecta a los ecosistemas, sino que también es un problema de salud pública, dada la alta incidencia de intoxicaciones en comparación con otras regiones, con al menos 125 casos entre 2005 y 2010, mayoritariamente por un mal manejo de los usuarios y la relativa toxicidad de los agroquímicos (Peña 2016).

4.7 DESARROLLOS DE OBRAS CIVILES SIN CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El desarrollo de obras públicas sin consideraciones ambientales ha afectado a zonas importantes para la especie. Por ejemplo, la casi total ausencia de agua en el curso del río San José (valle de Azapa), canalizado en gran parte de su extensión, ha contribuido al deterioro de la vegetación nativa de la que dependía el Picaflor de Arica.

Adicionalmente, este factor ha facilitado el que muchos campesinos comiencen a cultivar en la caja del río, de paso eliminando gran parte de la vegetación nativa que aún queda.

Varias de las obras ejecutadas por parte del Ministerio de Obras Públicas han generado repercusiones negativas para la especie. En el valle de Azapa se evidencia el mayor impacto, como en el sector de Pampa Gobernador (Figura 12) que algunos años atrás había sido uno de los sitios candidatos a ser parte de la Red de Microreserva del valle de Azapa para la protección del Picaflor de Arica. Como se aprecia en la Figura 12, el lugar fue totalmente destruido por el ingreso de maquinaria y aplanamiento de la superficie, dejando el lugar privado de vegetación nativa con la consecuente ausencia, casi total, de avifauna.

Figura 12. Modificaciones del sitio Pampa Gobernador por el impacto de obras desarrolladas por el MOP. Se aprecia claramente la diferencia de la parte A (año 2009) y la parte B año (2017). Elaboración propia.

4.8 DESARROLLO URBANO

La urbanización es un proceso mediante el cual se modifican las condiciones previas de un lugar, con la finalidad de proveer la infraestructura necesaria para cubrir los requisitos de viviendas. Dichas modificaciones representan impactos ecológicos importantes de largo plazo y a diferentes escalas, con transformaciones tales como la remoción de cerros completos, el relleno y manipulación de cuerpos de agua, generalmente eliminando la mayoría de las coberturas vegetales preexistentes.

La presión de la expansión urbana de la ciudad de Arica hacia, sobre todo, el valle de Azapa está ejerciendo un efecto negativo hacia la especie, quitándole hábitat. Si bien esta amenaza está restringida espacialmente, donde ocurre tiene un impacto muy intenso, y poco reversible, especialmente si se reemplaza vegetación nativa. Además, la presencia de habitaciones humanas tiene efectos indirectos como la perturbación humana, ruido, las mascotas (tenencia irresponsable), plantación de jardines que favorecen a otras especies.

4.9 PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DIFERENTES AL USO DE PLAGUICIDAS

No solo la aplicación de plaguicidas tiene un impacto negativo en la declinación del Picaflor de Arica, existen otras prácticas agrícolas que pueden causar graves daños a la especie, sobre todo si son realizadas durante la temporada reproductiva.

4.9.1 COSECHA

Debido a la pérdida de vegetación nativa el Picaflor de Arica nidifica en árboles frutales (mango, olivos, cítricos) sobre todo en los valles fuertemente agrícolas. Esto muchas veces no es compatible con algunas actividades de cosecha como la extracción manual de los frutos desde los árboles, ya que, debido al pequeño tamaño de los nidos muy crípticos y la intensa faena, resultan ser métodos poco amigables para la especie, causando la pérdida de los huevos o pollos, con el consecuente fracaso de la nidada y con ello de la temporada reproductiva.

4.9.2 PODA

La poda de los árboles frecuentemente coincide con la temporada reproductiva. Las hembras construyen sus nidos en las ramas colgantes hacia el exterior del árbol, que coincide con las ramas potencialmente para poda, lo que afecta directamente en la pérdida de nidos. Como se ha descrito anteriormente, estos son muy pequeños y a los ojos poco entrenados pasan desapercibidos. La caída y destrucción de un nido significa, en la mayoría de los casos, pérdida de la temporada reproductiva para la hembra, ya que, dado el corto tiempo de floración del chañar (especie importante por su néctar como alimento para el Picaflor de Arica), ésta puede no tener el tiempo suficiente para comenzar el proceso desde cero (Estades et al. 2019).

4.10 PRESENCIA DE PICAFLOR DE CORA

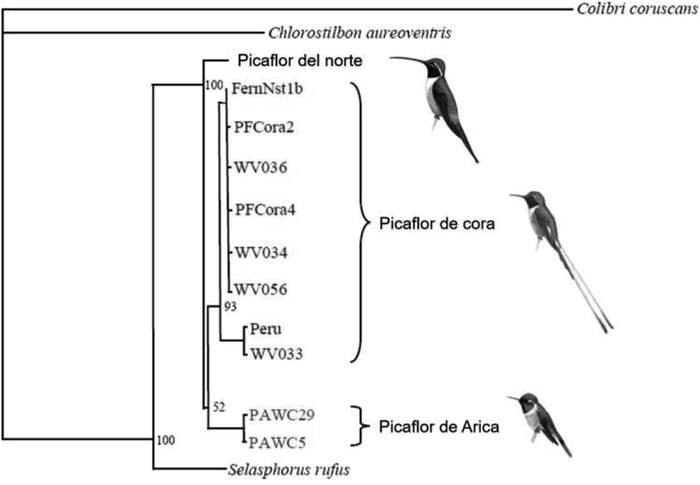

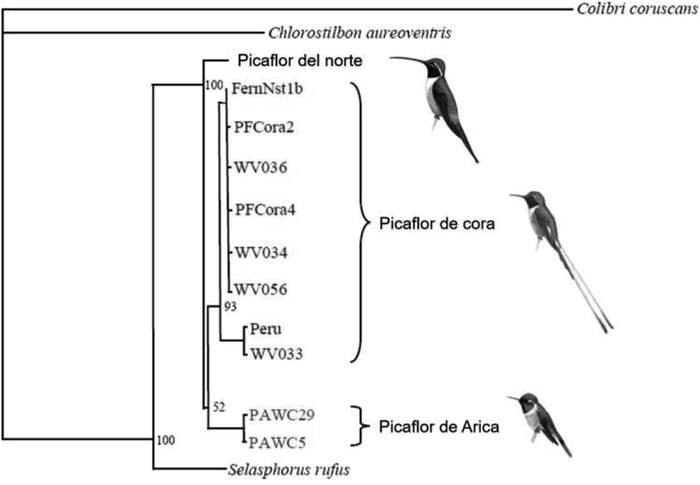

La preocupante declinación poblacional del Picaflor de Arica coincide con el aumento en la abundancia del Picaflor de Cora (Thaumastura cora), especie que amplió naturalmente su área de distribución y que antiguamente se encontraba sólo en Perú (Estades et al. 2007). Aunque esta tendencia inversa podría ser sólo una respuesta diferencial a los cambios en el hábitat, se ha planteado la hipótesis de que en esta relación podría haber elementos de causalidad, ya que, debido a su gran similitud morfológica y ecológica, el Picaflor de Cora podría estar activamente desplazando al Picaflor de Arica (Estades et al. 2007). Los estudios llevados a cabo sobre la interacción de estas dos especies (Lazzoni et al. 2015) no permiten demostrar que el Picaflor de Cora sea más agresivo que el Picaflor de Arica, ya que existen evidencias contradictorias. Sin embargo, sí sugieren que el Picaflor de Cora podría estar contribuyendo a la disminución de la población del Picaflor de Arica, no a través de una mayor habilidad competitiva, sino que, probablemente, a través de una mayor capacidad reproductiva y una mayor eficiencia de sus estrategias de defensa territorial.

El conocimiento de la ecología y biología básica de las especies proporciona herramientas importantes para el diseño de estrategias de conservación y manejo (Caro 1997, Juiña et al. 2010). En particular, el estudio de la estrategia reproductiva de las especies puede ser fundamental a la hora de determinar medidas efectivas de conservación (Jiguet et al. 1998). En el caso de los estudios desarrollados resulta evidente que la alta capacidad reproductiva del Picaflor de Cora en comparación con el Picaflor de Arica es un factor que el manejo deberá considerar en el futuro.

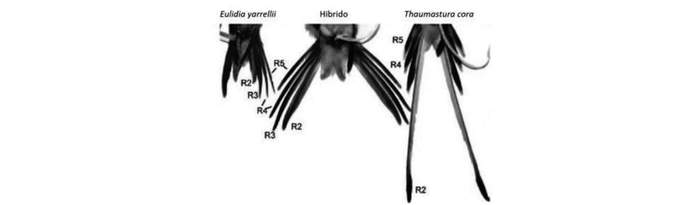

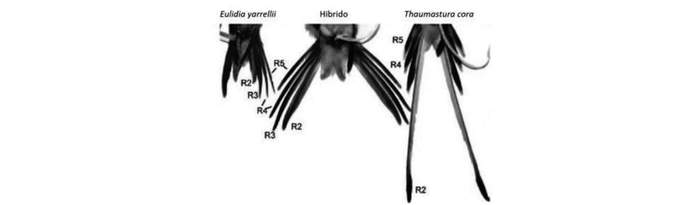

Otro aspecto a tener en cuenta es la potencial interacción entre estas dos especies durante la reproducción, con el riesgo de hibridación. Como se observa en la Figura 13, estas dos especies están estrechamente relacionadas (McGuire et al. 2009, van Dongen et al. 2012), siendo morfológicamente muy similares (lo que muchas veces induce a errores de reconocimiento). En las investigaciones realizadas se han reportado casos de cortejos sexuales inter-específicos (van Dongen & Lazzoni obs. pers.). Hasta la fecha hay solo un caso certero de híbrido por estudio genético (Clerk et al. 2013, Figura 14), sin embargo sobre todo en los últimos dos años se han registrado en terreno individuos con un aspecto morfológico y vocalizaciones que podrían ser indicios de individuos híbridos (Figura 15) (Vukasovic & Estades  ob. pers.).

ob. pers.).

ob. pers.).

ob. pers.). Figura 13. Esquema de las relaciones filogenéticas entre las 3 especies de picaflores que cohabitan en los valles del norte de Chile. Fuente: van Dongen et al. 2 012.

012.

012.

012. Figura 14. Fotografía con detalle de la coda del híbrido identificado con análisis genético, como se aprecia el tamaño de las rectrices de la cola está entremedio la de Picaflor de Arica y de Cora. Fuente: Clark et al. 2013.

La formación de híbrido tiene como consecuencia la pérdida de la temporada reproductiva por parte de los padres.

Una buena noticia es que los híbridos con T. cora que se han reportado en este valle no serían fértiles como se pensó inicialmente (van Dongen et al. 2012). Sin embargo, la hibridación es un posible efecto en una población excesivamente baja, ya que algunos individuos no encontrarían parejas de su propia especie y podrían decidir aparearse con ot ra similar.

ra similar.

ra similar.

ra similar. Figura 15. Individuo de Picaflor de Arica con aspecto morfológico que podría ser indicio de híbrido, las rectrices de la cola son mucho más largas de lo normal.

A modo de síntesis de los factores expuestos se presenta el siguiente esquema conceptual (Figura 16) de las amenazas identificadas que afectan a  la especie.

la especie.

la especie.

la especie. Figura 16. Esquema conceptual de las amenazas para la especie. Elaboración propia.

5. ACTORES RELEVANTES DEL PLAN

Para la etapa de implementación del Plan, es necesaria la participación de los distintos actores que tienen interés en la conservación de la especie y el uso del territorio en donde se distribuye el Picaflor de Arica, tanto del sector público como privado. En caso de los servicios públicos, se alude a las reparticiones de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, como de nivel central en los casos que sea pertinente.

Los siguientes actores han sido identificados como importantes para el diseño y/o ejecución de las acciones que forman parte de este Plan:

. Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

. Corporación Nacional Forestal (Conaf)

. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

. Ministerio de Bienes Nacionales (MBN)

. Ministerio de Obras Públicas (MOP)

. Ministerio de Agricultura (Minagri)

. Ministerio de Educación (Mineduc)

. Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)

. Dirección General de Agua (DGA)

. Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)

. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

. Ilustres Municipalidades de Arica, Camarones, Putre, Huara y Pica.

. Organizaciones no gubernamentales (AvesChile, Agrupación de Aves de Arica y Parinacota, ONG Picaflor de Arica, UMA Organización y Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre, entre otros)

. Universidad de Tarapacá (UTA)

. Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap)

. Empresas del área de distribución de picaflor

. Pequeños propietarios de predios con presencia de Picaflor de Arica

. Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros)

. Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas (Afipa)

. Comunidades del área de distribución de picaflor (juntas de vecinos, agrupaciones sociales, agrupaciones de productores, entre otros).

Se utilizarán las siglas de estos actores en las líneas de acción y acciones del párrafo 10.1 y 10.2.

6. VISIÓN

Picaflor de Arica, ave endémica de Chile, deja de estar en riesgo de extinción y coexiste en los valles productivos de la Región de Arica y Parinacota, donde la sociedad lo valora ecológica y socioculturalmente, protegiendo su hábitat.

7. ALCANCE TERRITORIAL DEL PLAN

El alcance del Plan se circunscribirá al área de distribución actual e histórico del Picaflor de Arica en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, según se muestra en el siguiente mapa ( Figura 19).

Figura 19).

Figura 19).

Figura 19). Figura 19. Alcance territorial del Plan.

8. META DEL PLAN

Mejorar el estado de conservación del Picaflor de Arica disminuyendo su categoría a vulnerable en un plazo de 10 años.

9. OBJETIVOS DEL PLAN

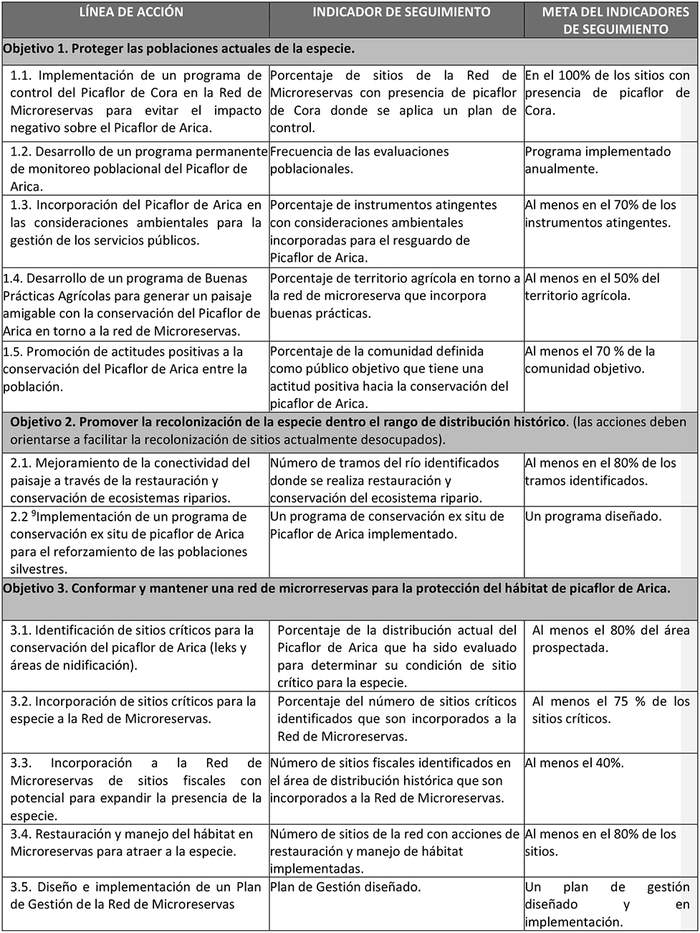

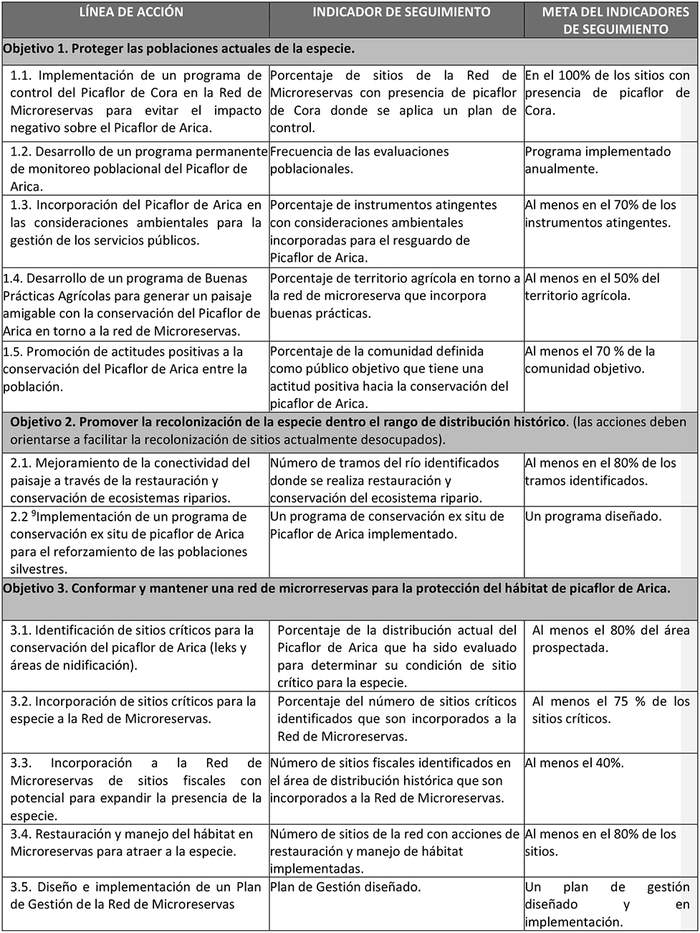

Objetivo 1. Proteger las poblaciones actuales de la especie.

Objetivo 2. Promover la recolonización de la especie dentro el rango de distribución histórico.

Objetivo 3. Constituir y mantener una red de microrreservas para la protección del hábitat de Picaflor de Arica.

10. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN

A continuación se detallan las Líneas de Acción para cada objetivo del Plan, y las acciones asociadas a la ejecución de cada una de ellas y los indicadores de seguimiento.

10.1 LÍNEAS DE ACCIÓN POR OBJETIVO E INDICADORES DE  SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO____________________________________

(9) Esta línea de acciones se aplicaría como recurso extremo para la especie, cuando los otros esfuerzos parecieran no dar el efecto deseado.

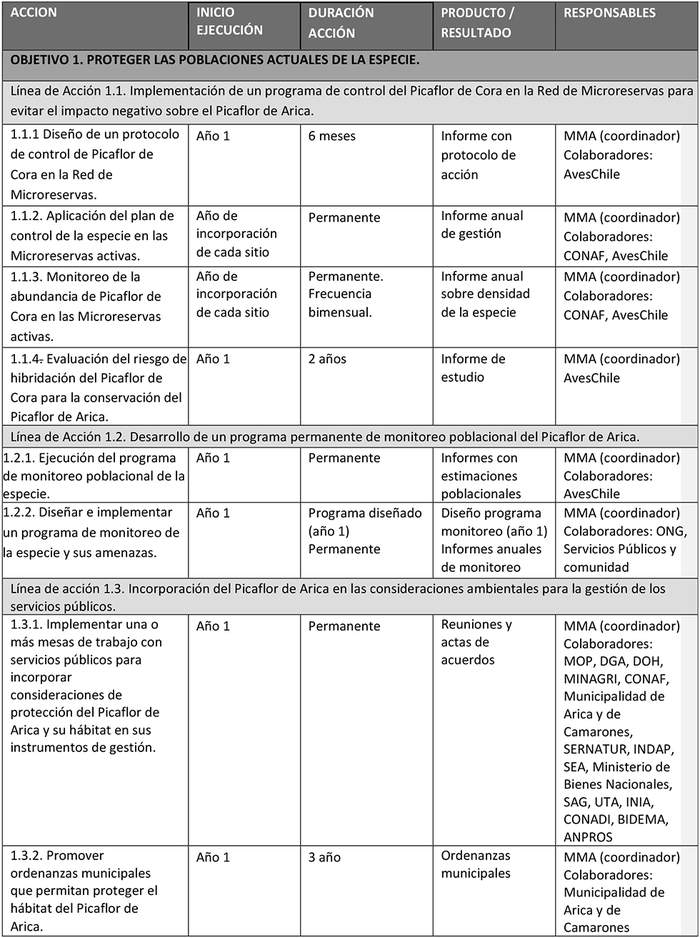

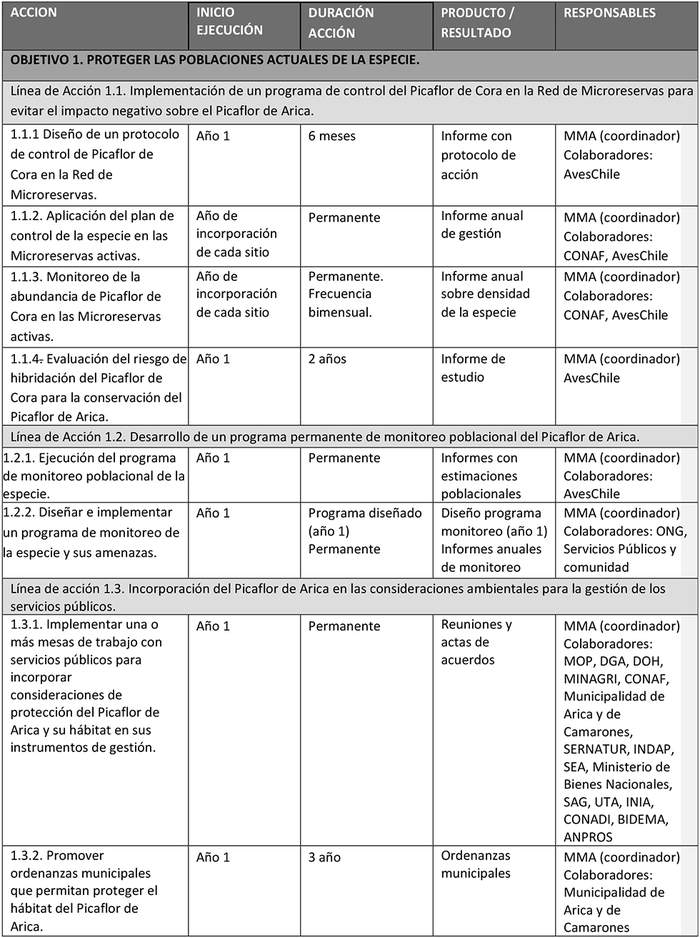

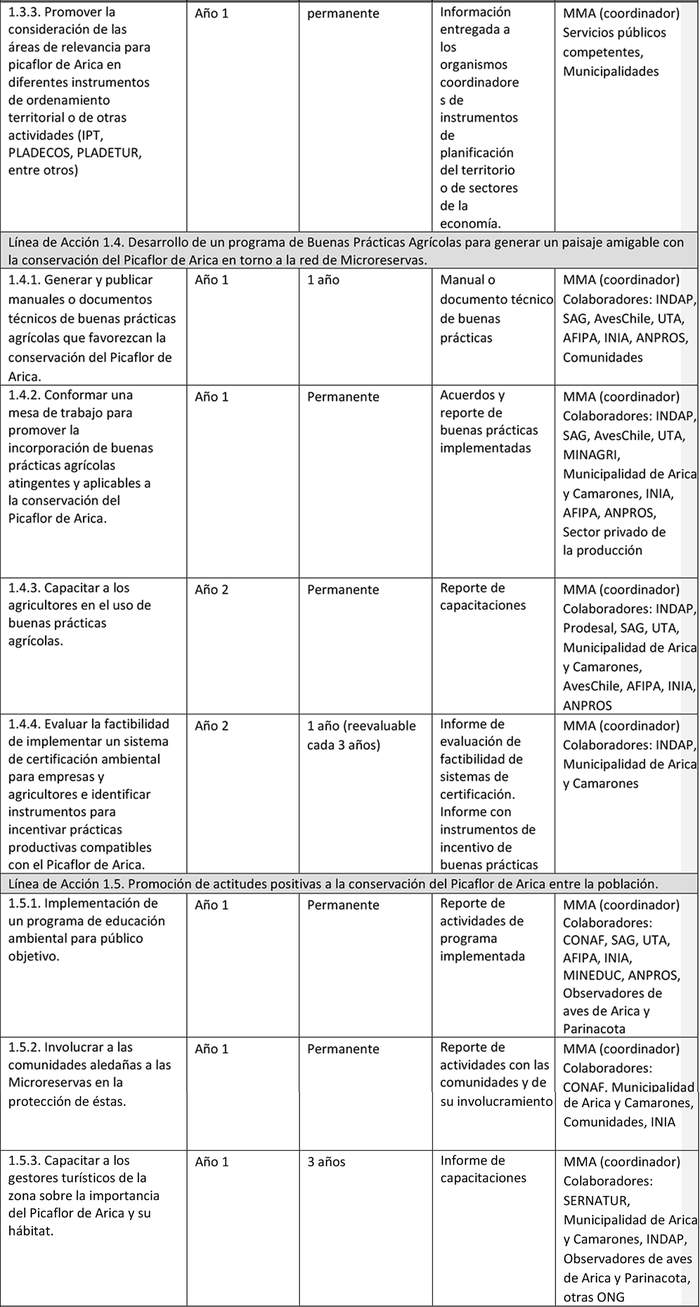

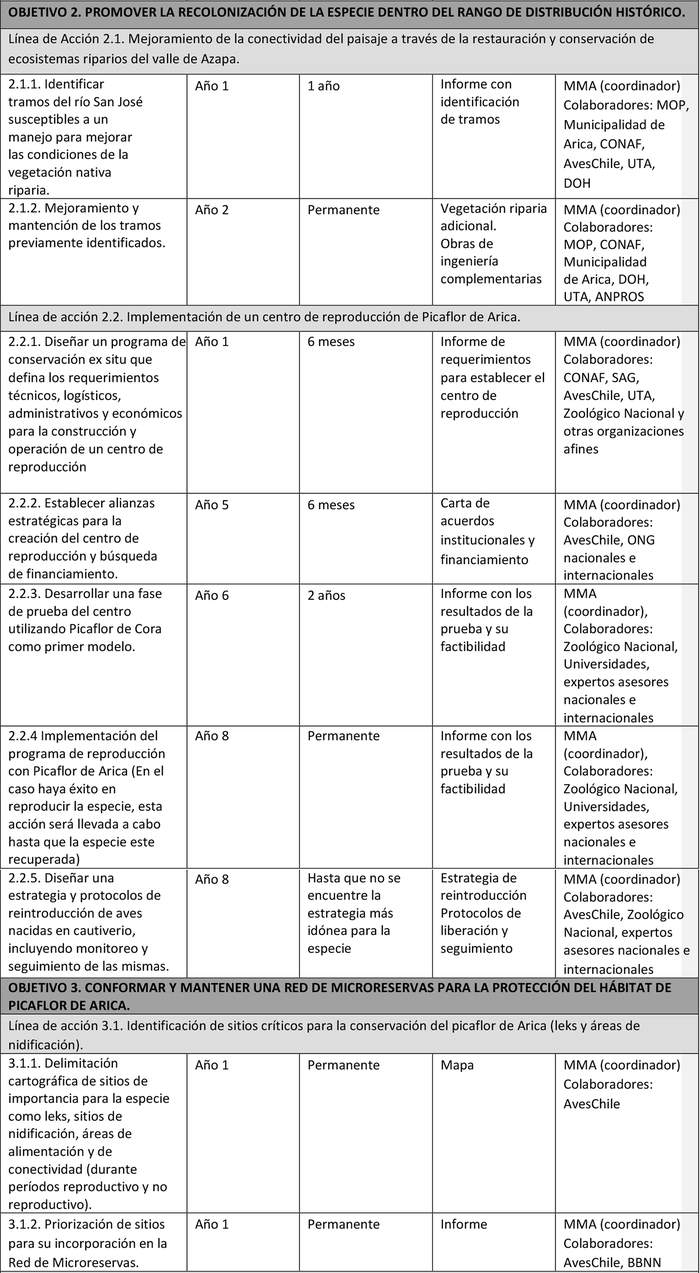

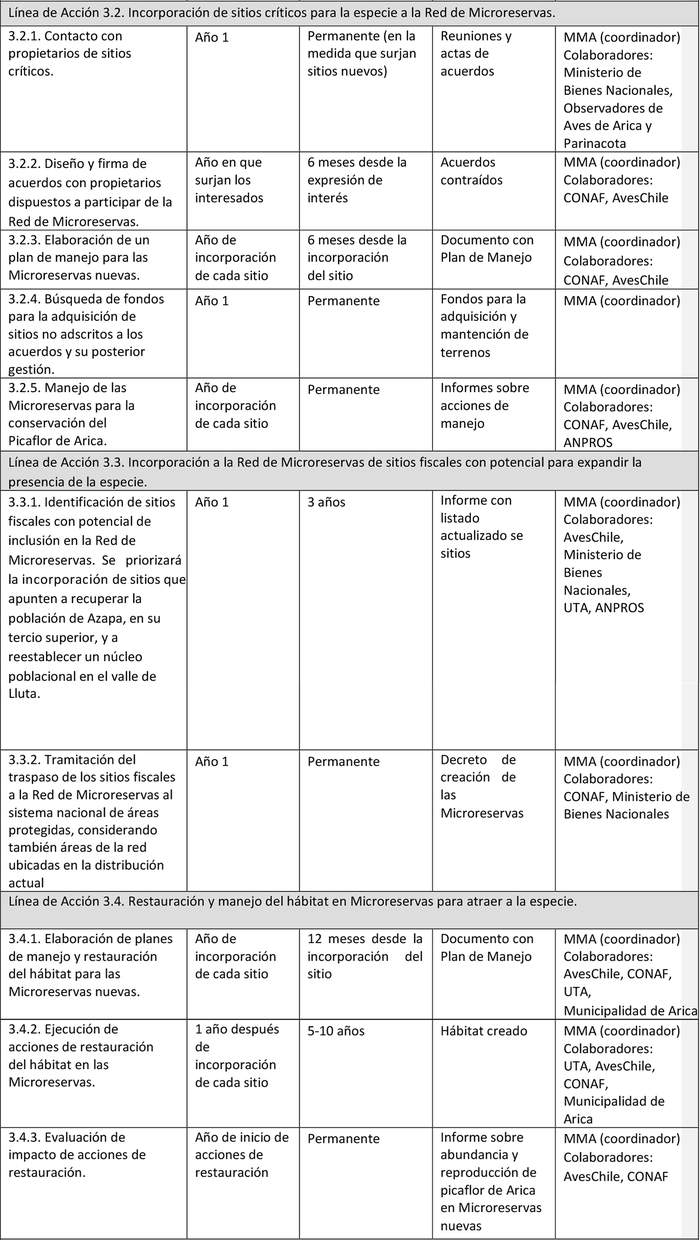

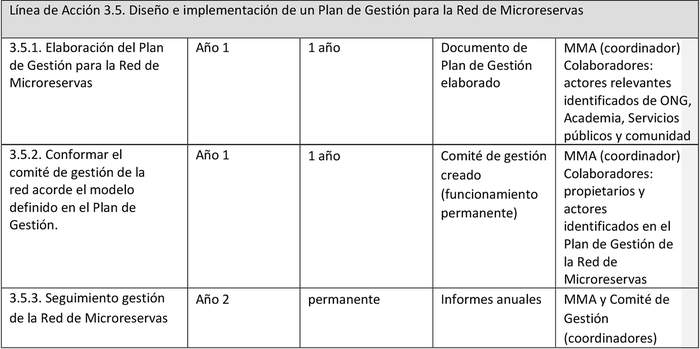

10.2 ACTIVIDADES POR LÍNEA DE ACCIÓN, PLAZOS ASOCIADOS, PRODUCTOS/RESULTADOS Y RESPONSABLES SUGERIDOS

Todos los responsables coordinadores y colaboradores identificados en este párrafo fueron debidamente consultados por medio de reuniones bilaterales llevada a cabo por parte de la Seremi de Arica y Parinacota y el equipo técnico del proyecto "Conservación de Especies Amenazadas" MMA-FAO-GEF durante el mes de septiembre de 2020. Todos los compromisos tomados fueron validados ulteriormente mediante la reunión ampliada Plan Recoge Picaflor de Arica, realizada vía remota el 30 de septiembre de 2 020.

020.

020.

020.

11. GRUPO DE SEGUIMIENTO, PROCEDIMIENTO Y PERIODOS DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN.

Grupo destinado a realizar el seguimiento de las acciones comprometidas para el éxito del plan según lo señalado en el procedimiento y periodos de evaluación de la implementación del Plan. El grupo de seguimiento para el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica está conformado por:

. Ministerio del Medio Ambiente

. Corporación Nacional Forestal

. AvesChile

. Universidad de Tarapacá

. Observadores de Aves de Arica y Parinacota.

La coordinación del grupo de seguimiento estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, quienes sesionarán al menos una vez por año para verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan. El cumplimiento de las acciones deberán ser reportadas al Ministerio por parte de el o los órganos, personas jurídicas o personas naturales asignadas para cada acción.

La implementación del Plan se llevará a cabo en un horizonte de 10 años, periodo durante el cual, el Grupo de Seguimiento evaluará cada 2 años, o según estimen conveniente, replantear aquellas acciones que no estén siendo efectivas para lograr alcanzar las metas propuestas en el Plan.

12. COSTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO

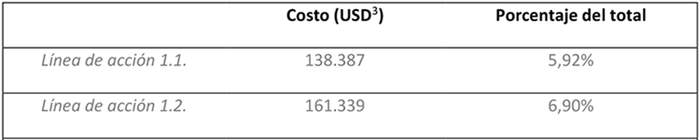

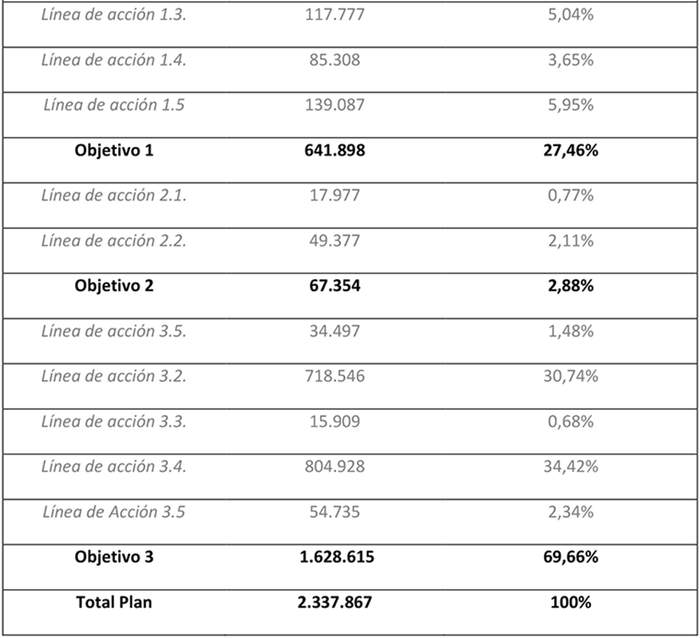

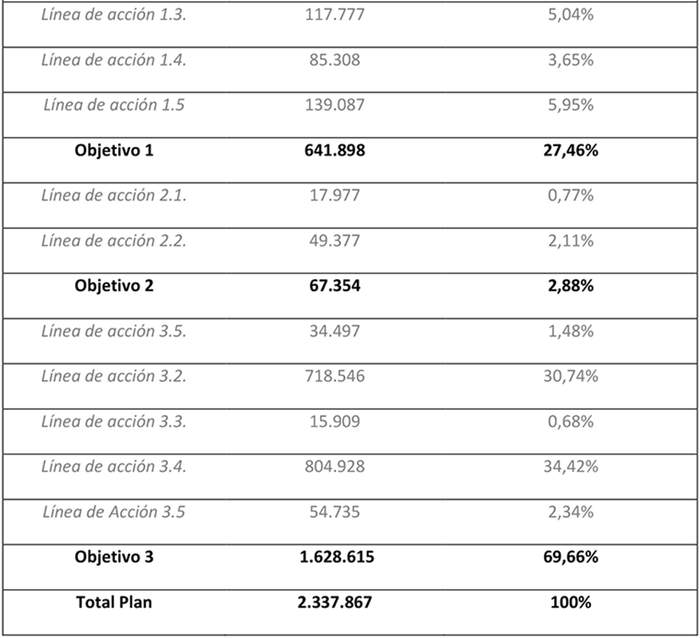

La implementación del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor de Arica (Eulidia yarrellii) considera un horizonte de 10 años para su evaluación. Los costos asociados al Plan se estiman en US$ 2.337.867, desglosados en: US$ 641.898 para el cumplimiento del objetivo N°1, US$ 67.354 para el cumplimiento del Objetivo N° 2 y US$ 1.628.615 para el cumplimiento del Objetivo N° 3. El Cuadro 4 presenta un resumen de la estimación de costos y su contribución al costo total, en términos porcentuales, de cada línea de acción.

Cuadro 4: Costos por meta (dólares norteamericanos, USD), objetivo y línea de acción del plan y su porcentaje relativo del total (%).

total (%).

total (%).

total (%).___________________________________

(3) Promedio dólar norteamericano (USD) de los últimos doce meses (Marzo 2020-Marzo 2021). Fuente: Indicadores diarios Banco Central https://cutt.ly/ccaBZvw USB= 777,76 pesos chile nos.

nos.

nos.

nos. Fuente: Elaboración propia.

La estimación de costos calcula el Valor Presente Neto (VPN) para cada una de las acciones definidas por el Plan. Se considera una tasa de descuento del 6% definida por el Ministerio de Desarrollo Social4 para proyectos sociales y un periodo variable, dependiendo de los plazos definidos para cada acción, que van desde 1 hasta 10 años.

Los costos presentados corresponden a una evaluación de las acciones descritas en el Plan, pudiéndose valorar monetariamente 34 acciones, que corresponde al 91,89% de las consideradas (37).

Los actores responsables de las medidas que se trate deberán propender a la obtención de financiamiento de fuente regional o de privados, e involucrar a entidades locales y autoridades regionales, así como actores de la sociedad civil en los procesos de recuperación del estado de conservación de las especies a que se refiere el presente Plan.

13. B IBLIOGRAFÍA

IBLIOGRAFÍA

IBLIOGRAFÍA

IBLIOGRAFÍA___________________________________

4 Precios Sociales 2017. Ministerio de Desarrollo  Social (MDS) 2017.

Social (MDS) 2017.

Social (MDS) 2017.

Social (MDS) 2017. Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Javier Naranjo Solano, Ministro del Medio Ambiente.- María Emilia Undurraga Marimón, Ministra de Agricultura.