ESTABLECE TABLA DE COSTOS PARA EL AÑO 2011, QUE FIJA LOS VALORES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE BONIFICARÁN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS

Núm. 13.- Santiago, 2 de marzo de 2011. Visto: Lo dispuesto en el DFL N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, orgánico del Ministerio de Agricultura; la ley N° 20.412, que establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios; la ley N° 20.481 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2011; el decreto N° 59, de 2010, del Ministerio de Agricultura que fija el Reglamento de la ley N° 20.412; el artículo 32 N° 6, de la Constitución Política de la República y la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que la ley N° 20.412 establece un Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios.

Que el artículo 3° de la ley N° 20.412 dispone que el sistema de incentivos por ella establecido, consistirá en una bonificación estatal de los costos netos de las actividades bonificables consignadas y definidas en dicha ley, señalando en su inciso final que los valores de la actividades que se bonificarán serán fijados en una Tabla de Costos que se establecerá en forma anual mediante decreto del Ministerio de Agricultura, que deberá contar con la visación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Decreto:

Fíjase la siguiente Tabla de Costos que fija, para el año 2011, los valores de las actividades que se bonificarán en el marco del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios y los niveles mínimos técnicos de aquellas prácticas que correspondan:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN

I) INCORPORACIÓN DE FERTILIZANTES DE BASE FOSFORADA.

(1) Aplicación de fósforo (kg P2O5): Tiene por objeto incentivar el uso de una dosis de fertilización fosforada de recuperación en suelos deficitarios. El precio para la unidad de fósforo (P) corresponde al valor del kg de P2O5 calculado sobre la base del precio del Superfosfato Triple. El agricultor podrá emplear el fertilizante fosfatado (soluble en agua) que desee, no obstante el valor de la unidad de P será siempre el definido en la tabla anual de costos.

II) INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES.

(2) Enmiendas calcáreas (kg CaCO3): Consiste en la aplicación de materiales calcáreos al suelo con el fin de disminuir la acidez o reducir la toxicidad de Aluminio. Para la determinación de la cantidad de producto comercial a aplicar (equivalente a la dosis de CaCO3 comprometida en el plan de manejo) se deberá considerar el "Valor Agronómico" (VA) de dicho producto. Éste utiliza para su cálculo el valor de neutralización, el contenido de humedad y la eficiencia relativa según el grado de molienda. Al respecto, se considerará una eficiencia del 100% si la finura del producto es mayor a 60 mesh, 60% si su finura está entre 20 y 60 mesh, 20% si su finura está entre 8 y 19 mesh y 0% si su finura es inferior a 8 mesh.

(3) Aplicación de potasio (kg K2O): Tiene por objeto incentivar el uso de una dosis de fertilización potásica de recuperación en suelos deficitarios.

(4) Aplicación de calcio (kg CaO): Tiene por objeto incentivar el uso de una dosis de fertilización cálcica de recuperación en suelos deficitarios.

(5) Aplicación de azufre (kg S): Tiene por objeto incentivar el uso de una dosis de fertilización azufrada de recuperación en suelos deficitarios.

III) ESTABLECIMIENTO DE UNA CUBIERTA VEGETAL EN SUELOS DESCUBIERTOS O CON COBERTURA DETERIORADA.

(6) Establecimiento de praderas (ha): Tiene por objeto el establecimiento de especies leguminosas y/o gramíneas en suelos degradados, con el objeto de dar cobertura a éste y proporcionar alimentación animal. Para el caso de establecimiento de praderas sin preparación de suelo, consideradas para la provincia de Palena y comuna de Cochamó (Región de Los Lagos) y Región de Magallanes y Antártica Chilena, se considera que éstas serán establecidas siempre a continuación de un cultivo anual que deje un suelo mullido y en condiciones adecuadas para la germinación y emergencia de las semillas forrajeras a establecer.

(7) Regeneración de praderas (ha): Tiene por objeto la regeneración de especies leguminosas y/o gramíneas en praderas con algún grado de deterioro, con el objeto de recuperar la cobertura de ésta y proporcionar alimentación animal.

IV) EMPLEO DE MÉTODOS DE INTERVENCIÓN DEL SUELO, ENTRE OTROS ROTACIÓN DE CULTIVOS, ORIENTADOS A EVITAR SU PÉRDIDA Y EROSIÓN, Y A FAVORECER SU CONSERVACIÓN.

(8) Aplicación de guanos (ton): Implica la distribución e incorporación al suelo de un mínimo de 12 ton/ha de guano maduro o semimaduro en estado sólido o pastoso. Se entiende por guano a los subproductos de la ganadería que incluye excrementos animales y material de cama transformado, en donde no es posible identificar en ellos la composición de la cama y de las deyecciones debido al alto nivel de fermentación.

En relación al almacenamiento, transporte y aplicación del guano, deberán respetarse los criterios de manejo de guano establecidos en el documento "Pauta Técnica para la Aplicación de Guano", elaborado por la División de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero.

Además, se deberá demostrar que la aplicación de guano no producirá contaminación por Nitrógeno, para lo cual el cálculo de la dosis de guano a aplicar deberá estar fundamentado a través de la metodología propuesta en el documento antes mencionado.

Lo señalado en el párrafo anterior no se aplicará para las regiones XV, I, II y III, dado que sus características edafoclimáticas, así como sus sistemas productivos y los rendimientos promedios obtenidos, no permiten la utilización de la metodología propuesta en dicho documento. A consecuencia de lo anterior, la dosis a aplicar será de hasta 24 ton/ha, la que deberá ser debidamente justificada en el Informe Técnico respectivo. No obstante, para la I y II Regiones, el Comité Técnico Regional (CTR) podrá aumentar, con la debida justificación técnica y sólo para áreas específicas, esta dosis hasta 48 ton/ha.

Esta práctica sólo considera la bonificación del valor del producto.

En el caso de suelos de secano, como así también en el caso de los suelos de la IV Región, la dosis mínima a aplicar será de 8 ton/ha.

(9) Aplicación de guano rojo (kg): Se entiende por tal al formado por el excremento de aves marinas, fosilizado a través del tiempo en las costas del norte chileno, el que se aplica en dosis de hasta 1.000 kg/ha/año, destinada principalmente al mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. Esta práctica sólo considera la bonificación del valor del producto.

(10) Aplicación de compost (m3): Implica la aplicación y distribución de un mínimo de 20 m3/ha de compost, entendiendo por tal al producto resultante del proceso de compostaje, constituido principalmente por materia orgánica estabilizada donde no se reconoce su origen, puesto que se encuentra degradado generando partículas más finas y obscuras.

El compost a utilizar deberá cumplir con la norma NCH 2880-2004, lo cual deberá ser certificado mediante la presentación de los análisis de calidad correspondientes.

No obstante lo anterior, quienes tengan la calidad de productores orgánicos certificados podrán no presentar dicho análisis, siempre que demuestren su condición de tal. De igual manera, aquellos productores orgánicos no certificados oficialmente o interesados en iniciarse en este tipo de agricultura, podrán eximirse del análisis de calidad de compost adjuntando una carta de respaldo que avale su condición de productor orgánico actual o en vías de serlo, emitida por el SAG.

(11) Aplicación de roca fosfórica (kg): Consiste en la aplicación de roca fosfórica en dosis equivalente no superior a 100 kg P2O5/ha sobre suelos de pH inferior o igual a 5,8 (medido en agua), lo que deberá ser demostrado por el correspondiente análisis químico de suelo. Esta práctica no es compatible con el subprograma "Incorporación de fertilizantes de base fosforada" ni con la práctica de "Guano rojo".

(12) Aplicación enmienda cálcica (kg): Práctica utilizada para el tratamiento de suelos de texturas pesadas y mal estructurados, que posean condiciones físicas limitantes (inadecuada porosidad y excesiva resistencia mecánica) que afecten el crecimiento y actividad de las raíces y la microflora benéfica, el manejo eficiente del agua y el laboreo. El efecto floculante del catión calcio provoca una mejor estructuración y significativo mejoramiento de las condiciones limitantes señaladas. Esta práctica sólo considera la bonificación del valor del producto, el que puede ser cal agrícola (carbonato de calcio), yeso agrícola (sulfato de calcio) o una mezcla de ambos, dependiendo de las características del suelo (por ejemplo pH y/o capacidad tampón). La dosis mínima considerada será de 400 miligramos de calcio por kilogramo de suelo (400 ppm de calcio). La profundidad de suelo a corregir variará dependiendo del objetivo perseguido. El producto debe ser incorporado al suelo, según la profundidad que se desea corregir.

(13) Establecimiento e incorporación de abono verde (ha): Mínimo 20 ton/ha (Materia Verde). Contempla los costos derivados del cultivo de leguminosas o leguminosas asociadas a cereales, destinadas principalmente a ser incorporadas al suelo. Además, considera los costos del corte e incorporación de dicho cultivo. En zonas de catástrofe o emergencias agrícolas declaradas debidamente por la autoridad el mínimo referido anteriormente será de 10 ton/ha (Materia Verde).

(14) Establecimiento de cobertura de protección de suelos frágiles y de laderas (ha): Consiste en el establecimiento de leguminosas perennes (lupino amargo, trébol subterráneo, hualputra u otras) para proteger suelos degradados del secano costero e interior en laderas de hasta 30% con cultivos leñosos (establecimiento entre hileras).

(15) Manejo de rastrojos: Las prácticas de este numeral implican la obligación del beneficiario de no quemar rastrojos en ninguna parte del predio objeto del beneficio, salvo condiciones de emergencia sanitaria decretada por la autoridad correspondiente.

Tales prácticas son las siguientes:

- Acondicionamiento rastrojo de cereal (ha): Incluye

gastos de fraccionamiento de rastrojo y aplicación

de al menos 23 unidades de Nitrógeno/ha para

descomposición, excepto en la X y XIV regiones

donde deben ser al menos 35 unidades de

Nitrógeno/ha. En el caso de labranza tradicional,

este valor también incluye los costos derivados de

la incorporación del rastrojo al suelo y, en el

caso de cero labranza incluye el hilerado de éstos.

Esta práctica no es compatible con la práctica de

"Fraccionamiento de rastrojo (ha)" ni la de

"Incorporación de Rastrojo (ha)".

- Acondicionamiento rastrojo de maíz (ha): Incluye

gastos de fraccionamiento de rastrojo y aplicación

de al menos 40 unidades de Nitrógeno/ha para

descomposición. En el caso de labranza tradicional,

este valor también incluye los costos derivados de

la incorporación del rastrojo al suelo y, en el

caso de cero labranza incluye el hilerado de éstos.

Esta práctica no es compatible con la práctica de

"Fraccionamiento de rastrojo (ha)" ni la de

"Incorporación de Rastrojo (ha)".

- Fraccionamiento de rastrojo (ha): Consiste en la

utilización de maquinaria para el picado de los

rastrojos, aumentando la superficie de contacto de

éstos, facilitando de esta manera su

descomposición. Incluye sólo el costo de la

maquinaria.

- Incorporación de rastrojo (ha): Considera los

costos derivados de la incorporación del rastrojo

al suelo.

(16) Cero labranza y cero labranza tiro animal (ha): Sistema de siembra directa, en el cual no se realiza un movimiento importante del suelo (ni araduras, ni rastrajes). Considera los costos derivados del herbicida y su aplicación, los costos de la maquinaria de siembra y los relativos a las labores de fraccionamiento de rastrojos explicados en el punto 15. Esta práctica es incompatible con la quema de rastrojos.

(17) Cero labranza sobre pradera (ha): Considera los costos derivados del herbicida y su aplicación, además de los costos relativos a la siembra (arriendo de maquinaria).

(18) Manejo de espinal (ha): Eliminación de renuevos alrededor del fuste principal. Se consideran tres tipos de densidades del espinal: baja (20 a 39% de cobertura), media (40 a 69% de cobertura) y alta (mayor o igual a 70% de cobertura).

(19) Uso de arado cincel (ha): El objetivo de esta práctica es descompactar el suelo. Se recomienda el paso de este implemento a una profundidad de entre 18 y 25 cm, a velocidad relativamente alta (más de 8 km/h), para que la vibración de los arcos ayude a soltar el suelo sin invertir la superficie. Considera sólo el arriendo de la maquinaria.

(20) Uso de subsolador (ha): Esta labor tiene como objetivo romper capas compactadas de suelo, permitiendo de esta manera una adecuada infiltración del agua. Se debe realizar con tractor oruga o agrícola equipado con subsolador. Se sugiere ejecutar la labor en suelo seco a fin de mejorar la eficiencia. En caso de que el subsolado se efectúe en terreno con marcadas pendientes (mayor a 10%), la labor se debe efectuar siguiendo curvas de nivel. Considera un subsolado entre 1,5 y 2 m de distanciamiento y una profundidad mínima de 40 cm.

(21) Nivelación con pala mecánica (hr): Considera un máximo de 4 horas/hectárea para micronivelación o 6 horas/hectárea para nivelación.

(22) Micronivelación manual (ha): Tiene por objetivo proteger las hileras de siembra y ahorrar en consumo de agua. Considera la marcación de melgas, rayado de eras, construcción de pretiles (bordos), construcción de canales provisorios internos y nivelación.

(23) Micronivelación de suelos arroceros (ha): Considera las labores de arado cincel, rastrajes y nivelación con pala mecánica convencional. El costo de la labor incluye el estudio topográfico.

(24) Preparación de suelos arroceros y micronivelación con pala láser (ha): Considera las labores de borrado de pretiles, arado cincel, rastrajes y nivelación con pala mecánica láser.

(25) Construcción de murete de piedras para terrazas de cultivo (m3): corresponde a un muro de piedra, destinado a la contención del suelo que conforma una era, andén o terraza de cultivo. Constituye parte del patrimonio cultural agrario de la zona norte y su función es proporcionar estabilidad a la estructura que permite nivelar el suelo para destinarlo a cultivo en zonas de montaña, valles y quebradas con pendientes pronunciadas. Las dimensiones de la estructura son variables, dependiendo de la pendiente y de las características del suelo donde se ubica la era, andén o terraza. Esta práctica incorpora en su costo las labores de confección de herido y levantamiento del muro.

(26) Construcción pircas (metro lineal, en adelante m lineal): Muro de piedras con altura mínima 90 cm. Tiene como finalidad cercar un área determinada.

(27) Cerco eléctrico:

- Energizador - Bajo: Capacidad de 10 a 14 km.

Considera sólo el costo del energizador.

- Energizador - Medio: Capacidad de 15 a 34 km.

Considera sólo el costo del energizador.

- Energizador - Alto: Capacidad de 35 y más km.

Considera sólo el costo del energizador.

- Panel Solar: Consiste en una unidad energética para

abastecer de energía a la batería que alimenta al

energizador. El monto a bonificar no considera la

batería.

- Construcción de cerco eléctrico fijo, 2 hebras (km

lineal): Para el caso de la X y XI regiones, se

consideran postes cada 6 metros y dos hebras de

alambre liso; para el caso de la XII Región se

consideran 2 hebras de alambre liso o electrocable,

con postes distanciados a 20 metros y piquetes

enterrados entre postes a aproximadamente 6,5 m.

- Construcción cerco eléctrico fijo, 3 hebras (km

lineal): Para el caso de la X región, se consideran

postes cada 6 metros y tres hebras de alambre liso;

para el caso de la XII Región se consideran 3

hebras de alambre liso o electrocable, con postes

distanciados a 20 metros y piquetes enterrados

entre postes a aproximadamente 6,5 m.

- Construcción cerco eléctrico móvil, 2 hebras (km

lineal): 2 hebras de electrocable, con estacas

plásticas enterradas cada 15 m.

- Construcción cerco eléctrico móvil, 3 hebras (km

lineal): 3 hebras de electrocable, con estacas

plásticas enterradas cada 15 m.

(28) Construcción cerco tradicional (m lineal): El objetivo de esta práctica está asociado exclusivamente al manejo de praderas, teniendo como propósito central evitar el sobretalajeo y deterioro de éstas. En consecuencia, no podrá ser utilizado como cerco limítrofe o para la protección de cultivos, excepto en las provincias de Parinacota y Tamarugal; comuna de Cabo de Hornos; y localidad de Dorotea de la comuna de Natales. El detalle de las especificaciones por región es el siguiente:

- XV y I Región: corresponde a un cerco de cuatro

hebras de alambre liso 14 (o mayor diámetro) y una

hebra de alambre de púas, con postes tensores de

3x4" distanciados cada 12 metros y 3 postes de

1,5x2" entre claros (separados cada 3 metros).

- II y III Región: considera cuatro hebras alambre

liso más una hebra de alambre de púas, postes cada

tres metros.

- IV, V y Región Metropolitana: cuatro hebras de

alambre liso más dos hebras de alambre de púas,

postes cada tres metros.

- Isla de Pascua: cuatro hebras de alambre de púas,

postes cada tres metros.

- VIII y IX Región: cinco hebras de alambre de púas,

postes cada 2,5 metros.

- XIV y X Región: cinco hebras de alambre de púas,

postes cada tres metros.

- XI Región: corresponde a cercos de seis hebras de

alambre liso o cuatro hebras de alambre liso y dos

hebras alambre de púas. Postes cada tres metros,

con tres varillas entre claros.

- XII Región: corresponde a un cerco de 7 hebras de

alambre liso 14/16, seis de alambre liso y una de

alambre púas o 5 de alambre liso y dos de púas; con

distanciamiento de postes (4 pulgadas de diámetro o

4"x4", en la base y 7 pies de largo) y piquetes

(1"x1, 5"x3, 5 pies), cada 10 y 1 metros,

respectivamente. Para la construcción del cerco los

postes de Lenga pueden ser reemplazados por otro

material apropiado de mayor o igual valor, como por

ejemplo: ciprés o pino impregnado. Así mismo, los

piquetes de madera podrán ser reemplazados por

distanciadores del tipo "econet" o de similares

características y de igual o mayor valor. El uso de

alambre de púas es opcional y el costo adicional es

de cargo del productor.

(29) Construcción cerco tipo malla Ursus (m lineal): El objetivo de esta práctica está asociado exclusivamente al manejo de praderas, teniendo como propósito central evitar el sobretalajeo y deterioro de éstas. En consecuencia, no podrá ser utilizado como cerco limítrofe o para la protección de cultivos. Podrá reemplazarse la malla ursus por malla hexagonal, pero el costo asociado será el mismo. El detalle de las especificaciones por región es el siguiente:

- XV y I Región: Postes tensores de 3x4" distanciados

cada 12 metros y 3 postes de 1,5x2" entre claros

(separados cada 3 metros). Considera malla ursus de

1,4 m de alto y una hebra de alambre de púas o bien

malla ursus de 80 cm con tres hebras de alambre de

púas.

- II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y Región

Metropolitana: Considera postes impregnados cada

tres metros y malla ursus de 1,4 m de alto o bien

malla ursus de 80 cm con dos hebras de alambre de

púas.

- XIV y X Región: Estacas cada 1,5 m y malla ursus de

1,4 m de alto o bien malla ursus de 80 cm con dos

hebras de alambre de púas.

- XII Región: corresponde a un cerco de malla tipo

"Ursus" de 7 hebras de alambre y un metro de altura

o una de 6 hebras de alambre más una hebra de

alambre de púa; con distanciamiento de postes (4

pulgadas de diámetro o 4"x4", en la base y 7 pies

de largo) cada 10 m y 6 piquetes (1"x1,5"x3,5

pies), entre postes. Para la construcción del cerco

los postes de Lenga pueden ser reemplazados por

otro material apropiado de mayor o igual valor,

como por ejemplo: ciprés o pino impregnado. Así

mismo, los piquetes de madera podrán ser

reemplazados por distanciadores del tipo "econet" o

de similares características y de igual o mayor

valor. El uso de alambre de púas es opcional y el

costo adicional es de cargo del productor.

(30) Establecimiento de cerco vivo (m lineal)

- Cerco vivo de cactáceas XV Región: Considera 2.000

plantas de tuna por kilómetro lineal, hoyadura,

plantación y riegos postplantación. Además,

considera la aplicación de 3 toneladas de guano por

kilómetro lineal de cerco. Esta práctica deberá

contemplar las medidas necesarias para la debida

protección de las plantas en sus primeros años de

crecimiento.

- Cerco vivo de cactáceas I Región: Considera 2.000

brazos por km lineal, plantación de éstos y riegos

necesarios para su establecimiento.

- Cerco vivo de cactáceas IV Región: Considera 7.500

brazos por km lineal, transporte y plantación de

éstos, postes cada tres metros con dos hebras de

alambre de púas y dos de alambre liso.

- Cerco vivo Isla de Pascua: Considera plantas

distanciadas cada 50 cm, mano de obra y

fertilizantes.

(31) Construcción de estercoleras (m3): El objetivo de esta práctica es la estabilización de los residuos orgánicos caseros y/o intraprediales, para ser usados en la misma unidad predial. Consiste en la disposición de dichos residuos en pila superficial, sustentada por una estructura de madera, con un volumen mínimo de un metro cúbico. Esta práctica se entenderá correctamente ejecutada cuando al menos el 50% de los residuos incorporados se encuentren estabilizados. Esta práctica es incompatible con la práctica de aplicación de compost a que hace referencia el numeral (10) de este documento.

(32) Cortinas cortavientos (m lineal):

Construcción de cortina cortaviento de malla:

- XV, I y III Región: Barrera de largo variable con

altura no inferior a 2 metros, cuya estructura está

compuesta por una malla de polietileno " tipo malla

sombra" (80% de cobertura) u otra de similares

características, con postes distanciados cadatres

metros.

- Isla de Pascua: Construcción de una barrera de un

largo mínimo bonificable de 4 metros, de una altura

no inferior a 3 metros, cuya estructura está

compuesta por una malla de polietileno " tipo malla

sombra" (50% de cobertura) u otra de similares

características, con postes distanciados cada un

metro, anclados con cemento.

- XII Región: Construcción de una barrera de un largo

mínimo bonificable de 20 metros, con una altura no

inferior a dos metros, cuya estructura esté

compuesta por postes de madera de 4 x 4" x 11 pies

(lenga u otro de similares características de igual

o mayor valor), distanciados a 3,4 m. La malla

corresponde al tipo LIBECCIO, BRAKE 14 u otra de

similares características de color verde o blanco.

Para sujetarla se utilizan cables de monofilamento

del tipo BAYCO de 2 mm sobre otro de 5 mm que

sostiene la malla (45 y 50 m. de cable

respectivamente por 20 m. lineales de cortina).

- Construcción de cortina cortaviento con malla

galvanizada: Construcción de una barrera de un

largo mínimo bonificable de 20 metros, con una

altura no inferior a dos metros, cuya estructura

esté compuesta por postes de madera de 4 x 4" x 11

pies (lenga u otro de similares características de

igual o mayor valor), distanciados a 3,4 m. La

malla corresponde al tipo LIBECCIO, BRAKE 14 u otra

de similares características de color verde o

blanco. Para sujetarla se utilizan cables de

monofilamento del tipo BAYCO de 2 mm sobre otro

cable de 5 mm que sostiene la malla (45 y 50 m. de

cable respectivamente por 20 m. lineales de

cortina), más una malla galvanizada de rombo, de 2

m de alto.

Establecimiento de cortina cortaviento de árboles, 3 hileras:

- VIII, IX, XIV y XI Región: Considera la plantación

de 3 hileras de plantas distanciadas a 1,8 m sobre

hilera (intercaladas cada 60 cm considerando las

tres hileras). Cada planta podrá llevar un tutor

dependiendo de si su grado de desarrollo le permite

o no autosostenerse.

Establecimiento de cortina cortaviento de árboles, 2 hileras:

- Isla de Pascua: Considera 2 hileras de plantas de

Acacia saligna u otra especie apta para tal fin,

distanciada cada 50 cm. Incluye abonadura.

- VIII y XI Región: Considera 2 hileras de plantas

distanciadas a 1,8 m sobre hilera (intercaladas

cada 90 cm considerando las dos hileras). Cada

planta podrá llevar un tutor dependiendo de si su

grado de desarrollo le permite o no autosostenerse.

Se considera abonadura y aplicación de herbicida.

(33) Aguadas:

Construcción de aguada superficial (unidad): Corresponde a una unidad excavada cuyo objetivo es colectar y almacenar agua lluvia o de fuentes superficiales, para disponer de agua de bebida para animales, especialmente requerido en potreros con deficiencia hídrica, permitiendo de esta manera el uso equilibrado del recurso pratense disponible en los distintos potreros del predio. El volumen unitario corresponde a 180 m3 con una o más entradas, bordes ligeramente inclinados, de modo que se asegure la estabilidad de las paredes de la excavación, o en forma de plato. Al momento de la fiscalización, la unidad debe estar con agua, para lo cual, en el evento de ser necesario deberá ser impermeabilizada. Se sugiere que estas sean protegidas con cercos y asociadas a bebederos, con el objetivo de mejorar la vida útil de la unidad. En el informe técnico de la postulación se deberá fundamentar técnicamente el número y distribución de aguadas a construir, considerando superficie, características topográficas y cubierta vegetacional del potrero, carga animal, unidades preexistentes u otros aspectos que se estimen importantes. Además, en el croquis se deberá indicar la distribución espacial y georreferenciada de los distintos puntos de bebida para los animales (aguadas, pozos profundos, bebederos u otros) diferenciando las aguadas preexistentes y las que se propone construir, señalando el volumen de cada una de ellas. Asimismo, se deberá advertir las unidades que se construirán a partir de aguadas preexistentes y deterioradas. La información anterior también deberá ser entregada en caso de hacer inicio anticipado de la labor. Se podrá planificar la construcción de aguadas divididas en subunidades de acuerdo a las características de terreno u otros que estime el Productor o recomiende el Operador, lo que debe ser indicado en el Informe Técnico. En estos casos, para el cálculo de la bonificación se sumará el total del suelo removido por potrero y se determinará la equivalencia a unidades de 180 m3, exigiéndose la distribución por potrero comprometida en el Plan de Manejo, al momento de la recepción de la labor.

Construcción de aguada intermedia (unidad):

- VI y VII Región: Consiste en excavar una noria de

aproximadamente 2x2 metros y 7 metros de

profundidad, con el objetivo de disponer de agua de

bebida para animales en potreros con deficiencia

hídrica.

- XII Región: Esta labor consiste en excavar una

noria de un volumen de excavación mínimo de 20 m3,

con bordes rectos, revestido con madera u otro

material, extrayendo el agua con algún sistema

(motobomba, molino, etc.). Se debe asociar además

un sistema de distribución del agua. El informe

técnico de la postulación deberá indicar la

distribución espacial y georreferenciada de los

distintos puntos de bebida para los animales,

incluyendo tanto las unidades preexistentes como

las que se propone construir.

- Construcción de aguada profunda (unidad) (20 a 40 m

y más de 40 m): Esta labor consiste en perforar un

pozo profundo de un diámetro interno no inferior a

110 mm e instalar un sistema de extracción de agua

desde el pozo profundo, cuyo objetivo es generar un

punto de disponibilidad de agua de bebida para

animales, especialmente requerido en potreros con

deficiencia hídrica, permitiendo de esta manera el

uso equilibrado del recurso pratense disponible en

los distintos potreros del predio. Esta práctica

contribuye a mejorar la distribución de la carga

animal en la pradera y así prevenir y/o disminuir

la degradación de los suelos por dos vías: por una

parte disminuir la presión de sobrepastoreo en la

pradera -y consecuentemente de erosión en el suelo-

situada en las inmediaciones de los escasos puntos

de bebida existentes, y, por otro, mediante la

incorporación de praderas al pastoreo que no podían

ser utilizadas por no contar con fuentes de bebida

para los animales. La profundidad de perforación se

define en dos rangos: entre 20 y 40 m. y más 40 m.,

lo que determinará el monto de la labor establecido

en la Tabla de Costos. De la profundidad perforada,

al menos, un 75% deberá ser entubado con PVC de

alta resistencia u otro material de calidad

similar. Se debe asociar, además, un sistema de

distribución de agua y bebederos. El informe

técnico de la postulación deberá indicar la

distribución espacial y georreferenciada de los

distintos puntos de bebida para los animales,

incluyendo tanto las unidades preexistentes como

las que se propone construir.

(34) Establecimiento de sistema de abrevaderos (unidad): Distribución de bebederos asociados a través de línea de conducción desde una fuente de agua. Considera la instalación de bebederos plásticos de 500 o 1.000 lt según región. El sistema de distribución corresponde a mangueras tipo " Plansa" de mínimo 1" 1/4. El informe técnico de la postulación deberá indicar la distribución espacial y georreferenciada de los distintos puntos de bebida para los animales, incluyendo tanto las unidades preexistentes como las que se propone construir.

(35) Construcción de microterraza manual (m2): Obra de regulación de flujos hídricos en laderas. Favorece una mayor infiltración en el suelo y retiene sedimentos. Presenta un ancho en la base de 0,5 a 1 metro, una altura de talud entre 0,2 a 0,25 metros con una pendiente de 1:0,3 a 1:0,5. Se establece en curvas de nivel con una base levemente inclinada (1% aproximado) hacia el borde interno. Aguas abajo de la obra debe construirse un camellón de una altura de 0,15 a 0,2 metros. La distancia entre líneas de microterrazas dependerá de la inclinación del terreno y de la degradación del suelo. El largo de las microterrazas es variable, con una disposición continua o discontinua.

(36) Construcción de canal de desviación (m lineal): Obra de recuperación de suelo, manual o con maquinaria, que se sitúa preferentemente en la parte superior o media de una ladera para capturar la escorrentía procedente de las cotas superiores. Se construye transversalmente a la pendiente con un ligero desnivel (0,3 a 1%) para transportar el agua a una salida estabilizada. El canal tendrá una profundidad mínima de 35 cm, con un ancho mínimo en su parte superior de 50 cm y un ancho mínimo en su base de 20 cm. La pendiente lateral del talud aguas abajo variará entre 1:0,3 a 1:0,5 y la pendiente lateral del talud aguas arriba variará entre 1:0,5 a 1:0,8. Las dimensiones deben permitir evacuar un volumen de agua según la precipitación de diseño. Aguas abajo de la excavación, se construye un camellón de altura y ancho similares a la profundidad del canal y a la anchura superior de la obra, respectivamente. El largo es variable. El último tramo del canal corresponde entre un cuarto y un quinto de la longitud total de la obra. Éste se construye a nivel y sin camellón, con una sección entre un 25 a 35% mayor que la sección en desnivel. Las aguas del canal deben evacuar en un área receptora estabilizada. Cuando el área receptora corresponde a un curso de agua o quebrada estabilizada, la pendiente del canal es variable, el último tramo debe revestirse y para amortiguar el golpe de las aguas se construye un disipador de energía.

(37) Construcción de zanja de infiltración (m lineal): Acequias excavadas en curvas de nivel, es decir, en forma transversal a la pendiente del terreno. Su función es de contener el escurrimiento del agua y favorecer su infiltración en el suelo. Presenta una sección trapezoidal con un ancho mínimo en la boca de 50 cm y en la base de 25 cm. La profundidad efectiva mínima en la cara inferior es de 40 cm. La tierra excavada se coloca en el borde inferior de la zanja para darle una sobreelevación. Es recomendable interrumpir la zanja con pequeños tabiques o espacios sin excavar de 15 cm al lo largo de la misma con el fin de homogeneizar la infiltración de agua. El cálculo de distanciamiento sobre la pendiente entre líneas de zanjas (distanciamiento vertical) deberá basarse en la metodología recomendada por el SAG o INDAP, según donde se presente el plan de manejo. Se excluye la construcción de zanjas en suelos no estructurados.

(38) Construcción de dique de Postes (m2): Obra para el control de cárcavas y de cursos de agua secundarios, generalmente temporales, tales como arroyos y quebradas, que actúa por resistencia mecánica. Consiste en una estructura de postes verticales impregnados y horizontales de una altura efectiva entre 0,5 a 1,5 metros. Los postes verticales se entierran entre 0,5 a 1 metro, según el tipo de suelo y se distancian entre 0,5 y 1,2 metros. Los postes horizontales deben empotrarse entre 0,3 a 0,6 metros en el fondo y lateralmente. En la parte posterior del dique para aumentar la capacidad de retención de sedimentos, se coloca una malla de polietileno " tipo malla sombra" (80% de cobertura mínimo) u otra de similar calidad. Para proteger la estructura de un eventual socavamiento, se construye un pequeño terraplen en su parte posterior. En diques con altura efectiva superior a 1,5 y hasta 3 metros, se deberá colocar tirantes de alambre anclados y rellenar de acuerdo a las necesidades de la obra. Para evacuar la descarga, de acuerdo con el caudal máximo estimado, se construye un vertedero de sección trapezoidal, generalmente con un largo entre 1/4 a 1/5 de la longitud del dique y de 0,2 a 0,4 metros de altura. Finalmente, para amortiguar el golpe de las aguas vertidas se construye un disipador de energía de longitud 1,3 a 1,5 veces la altura efectiva de la obra.

(39) Control de erosión de cárcavas.

Control al interior de la cárcava:

- Barrera de sacos plásticos con suelo, semillas y

varas (unidad): Cada barrera contiene 10 sacos de

plástico rellenos con tierra, 3 varas de 2,5 m, 9 m

de alambre, 4 kg de semilla (ballica). Las

dimensiones del herido son 0,4 m x 0,3 m x 3,5 m.

Labor incluye mano de obra.

- Disipador de energía (Barrera pequeña de varas)

(unidad): Cada barrera contiene 16 varas de 0,6 m.

La labor incluye mano de obra.

Control externo de la cárcava:

- Control de bordes de cárcavas (m lineal): Se

utilizan plantas de quilo, separadas a 50 cm, 5 g

de semillas ballica perenne por metro lineal. Sin

embargo, se puede usar cualquier especie herbácea o

arbustiva que se adapte a las condiciones locales

de la zona. Se considera aporca, rastrillado y

peinado; incluye la mano de obra. Al utilizar

tagasaste la distancia entre plantas debe ser de un

metro. El costo en este caso aumenta ya que

considera el valor de la planta, flete, gel,

fertilizante, y un par de riegos manuales para el

establecimiento del tagasaste.

- Barreras de fardos (unidad): Se considera una

barrera de 2,5 m de ancho, 0,5 de espesor, 0,7 m de

alto (coronamiento) y salida vertedero 0,3 m. Se

considera mano de obra.

- Barreras de lampazos (unidad): Se considera una

barrera de 5,0 m de ancho, 0,7 m de alto

(coronamiento) y salida vertedero 0,5 x 0,6 m. Se

considera la mano de obra.

- Control de bordes de cárcava con sacos hilerados (m

lineal): se utilizan sacos hilerados rellenos con

suelo y semillas. Incluye mano de obra para el

llenado de los sacos, acarreo e instalación.

(40) Recuperación de bofedales (ha): Consiste en el retiro de la vegetación muerta, nivelación del terreno y abonadura a razón de 5 toneladas de guano por hectárea. Replante en base a trozos en buen estado del mismo bofedal a una distancia aproximada de 15 cm. Incluye mano de obra por riego.

(41) Mantención de bofedales (ha): Consiste en la aplicación de 3 toneladas de guano por hectárea, construcción de acequias de 20 a 30 cm de profundidad, con un ancho de 40 cm y 2% de pendiente.

(42) Incorporación de cenizas y siembra de avena (ha): Práctica para suelos afectados por erupción del volcán Chaitén. Consiste en la incorporación de cenizas de más de 5 cm de espesor acompañado de una siembra de avena.

(43) Exclusión de potreros (ha): Práctica en suelos afectados por erupción del volcán Chaitén. Consiste en dejar un área determinada sin intervención, sin pastoreo con animales. Esta práctica se aplicará sobre suelos con pendiente inferior a 20 % y con espesor superior a 15 cm de cenizas o bien sobre suelos con pendientes mayores a 20 % y con espesor mayor a 5 cm de cenizas. Junto al Plan de Manejo el agricultor deberá presentar una Declaración Jurada Notarial en la que indique el número de animales por categoría existente en el predio al momento de postular.

(44) Sistemas silvopastorales:

- Plantación silvopastoral (ha): Implica el

financiamiento necesario para las siguientes faenas

e ítems: roce, eliminación de desechos, preparación

del suelo, desmalezado de pre y post plantación,

adquisición de plantas, plantación, fertilización,

riego de establecimiento y aplicación de gel en el

secano de las regiones V a VIII y gastos generales.

La densidad de plantación será de 100 plantas/ha

con plantas exóticas.

- Construcción de cerco perimetral de protección (m

lineal): Considera cuatro hebras de alambre de púas

y postes cada 3 metros, con sección mínima de 2".

- Protección contra lagomorfos en plantación

silvopastoral (ha): implica la protección del 100%

de las plantas utilizando mallas, tubetes u otros

medios mecánicos de protección.

(45) Biofiltros: Asociación de especies vegetales, herbáceas, arbustivas y arbóreas, dispuestas en franjas ubicadas a los pies de los potreros de cultivo, en forma perpendicular a la pendiente y paralelas a los cursos de agua. Su función es retener sedimentos y filtrar contaminantes provenientes de la escorrentía superficial en los campos cultivados.

- Establecimiento de biofiltros para sedimentos (m2):

Corresponde a una franja de 10 metros de ancho en

suelos con pendientes menores a 15% y de 15 metros

de ancho en suelos con pendientes mayores o iguales

a 15%. Considera una cobertura herbácea en base a

una mezcla de festuca más ballica a razón de 70

kg/ha.

- Establecimiento de biofiltros para sedimentos y

filtración de contaminantes en pendientes menores a

15% (m2): Franja de 15 metros de ancho de los

cuales los primeros 7 metros cercanos al cause

serán de especies arbustivas y/o arbóreas, con

marco de plantación de 3x2 m en caso de árboles y

de 1x1 m en caso de arbustos. Los siguientes 8 m

serán con cobertura herbácea en base a una mezcla

de festuca más ballica a razón de 70 kg/ha.

- Establecimiento de biofiltros para sedimentos y

filtración de contaminantes en pendientes mayores o

iguales a 15% (m2): Franja de 20 metros de ancho de

los cuales los primeros 8 metros cercanos al cause

serán de especies arbustivas y/o arbóreas, con

marco de plantación de 3x2 m en caso de árboles y

de 1x1 m en caso de arbustos. Los siguientes 12 m

serán con cobertura herbácea en base a una mezcla

de festuca más ballica a razón de 70 kg/ha.

(46) Rotación de cultivos (ha): Secuencia con que se alternan cultivos de diversas características y exigencias, con el fin de lograr el mejor aprovechamiento del suelo, mejorando sus características físicas, químicas y biológicas, sin exponerlo a agotamiento. Esta práctica considera una rotación de tres años. El cultivo cabecera de rotación corresponderá a un cultivo anual, el cultivo de segundo año deberá contener una leguminosa que puede ir sola o asociada a alguna gramínea, el cultivo de tercer año corresponderá a una pradera permanente de aquellas señaladas para la región en el subprograma de "Establecimiento de coberturas vegetales en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada".

V) ELIMINACIÓN, LIMPIEZA O CONFINAMIENTO DE IMPEDIMENTOS FÍSICOS.

(47) Control de Hieracium sp. y Cirsium sp. (ha): Esta labor permite controlar malezas en forma localizada, para frenar su propagación. Cuando la densidad de la maleza es muy alta (10%) se recomienda agregar la labor de regeneración de praderas con maquinaria especializada. Se considera aplicación manual con bomba de espalda a toda la superficie. Sin embargo, en terreno es posible evitar sectores con abundante forraje natural. Para Hieracium pilosilla, la aplicación debe hacerse al momento de la floración (noviembre).

(48) Limpia palizada muerta (ha): corresponde a la eliminación o confinamiento de troncos muertos. Se consideran tres densidades, según grado de cobertura superficial. Densidad Alta: Mayor o igual al 70%; Densidad Media: entre 40 y 69%; Densidad Baja: entre 20 y 39%.

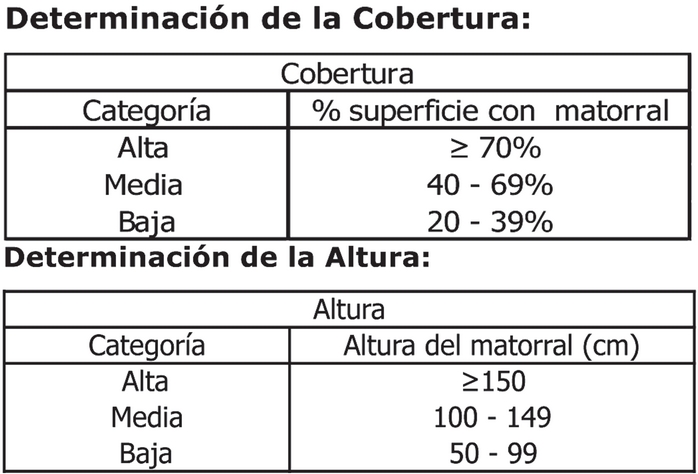

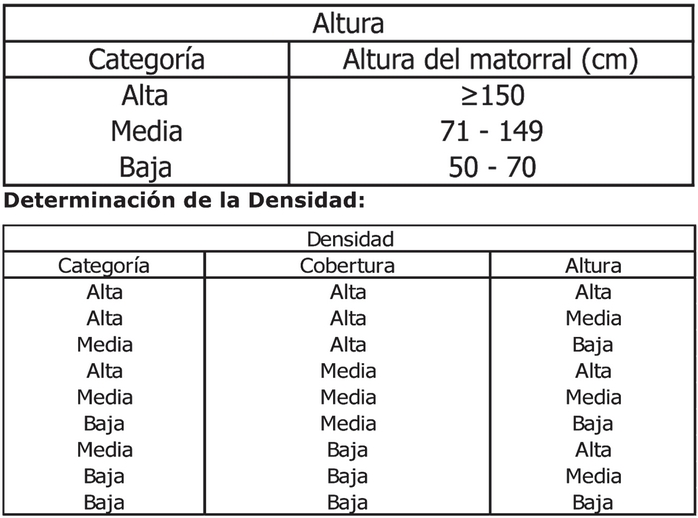

(49) Limpia matorral (ha): corresponde a la eliminación de matorral sin valor forrajero. Se consideran tres densidades, según grado de cobertura y altura del matorral a eliminar en base a las siguientes referencias:

.

. Para el caso de la Región XII, la determinación de altura será según la siguiente tabla:

.

.Nota: Para determinar la densidad correspondiente a mata borrosa (Mulinum spinosum), no se considerará altura.

(50) Limpia Pica Pica (Ulex europeaus) (ha): Considera corte, destronque y acopio del material eliminado, en densidades alta, media y baja.

(51) Despedrado (ha): corresponde a la eliminación o confinamiento de pedregosidad superficial. Se consideran tres densidades, según grado de cobertura superficial. Esta práctica es incompatible con suelos que presenten una estrata de piedras a una profundidad inferior a 40 cm.

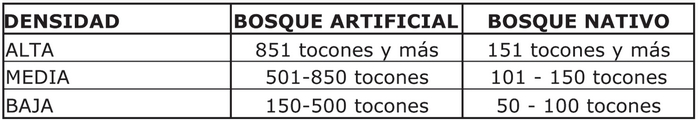

(52) Eliminación de tocones (ha): Considera mineado, arranque y traslado del material, según el siguiente detalle.

.

.(53) Incorporación de cenizas (ha): Práctica en suelos afectados por erupción del volcán Chaitén. Considera la utilización de arado de vertedera, rastra de disco y rastra liviana.

(54) Limpia de junquillos en suelos drenados (ha): involucra la eliminación de junquillos en suelos previamente drenados. Se consideran tres densidades, según grado de cobertura.

PRÁCTICAS DE MANTENCIÓN

I) INCORPORACIÓN DE FERTILIZANTES DE BASE FOSFORADA.

(55) Aplicación de fósforo (kg P2O5): Tiene por objetivo la mantención del nivel mínimo técnico de fósforo alcanzado. La dosis a aplicar será equivalente a la tasa de extracción del cultivo, praderas o del uso que se señale en el Plan de Manejo, estimada según las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo, con opinión del CTR. Esta práctica sólo bonifica el valor del fertilizante a utilizar, pudiendo ser según región fósforo soluble en agua, roca fosfórica o guano rojo.

II) INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES.

(56) Enmiendas calcáreas (kg CaCO3): Tiene por objetivo la mantención del nivel mínimo técnico alcanzado, sea este el definido para pH o para saturación de Aluminio, según Región. La dosis a aplicar será estimada en base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo, con opinión del CTR.

(57) Aplicación de potasio (kg K2O): Tiene por objetivo la mantención del nivel mínimo técnico de potasio alcanzado. La dosis a aplicar será estimada en base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo, con opinión del CTR.

(58) Aplicación de calcio (kg CaO): Tiene por objetivo la mantención del nivel mínimo técnico de calcio alcanzado. La dosis a aplicar será estimada en base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo, con opinión del CTR.

(59) Aplicación de azufre (kg S): Tiene por objetivo la mantención del nivel mínimo técnico de azufre alcanzado. La dosis a aplicar será estimada en base a las pautas técnicas elaboradas por el Director Regional respectivo, con opinión del CTR.

III) ESTABLECIMIENTO DE UNA CUBIERTA VEGETAL EN SUELOS DESCUBIERTOS O CON COBERTURA DETERIORADA.

(60) Mantención de praderas (ha): Tiene por objeto la mantención de los niveles de cobertura recuperados, a través de la aplicación de fertilizantes y/o semillas. Para el caso de utilización de semillas, se bonificarán sólo aquella(s) especies que hayan sido utilizadas en el establecimiento o regeneración. Las dosis de fertilizantes y/o semillas serán definidas, atendiendo a lo indicado en las pautas técnicas que para este efecto defina el respectivo Director Regional, con opinión del CTR.

PRÁCTICAS DE EMERGENCIA

61) Eliminación de lodos producto de aluviones con maquinaria (hr): Corresponde al trabajo de maquinaria pesada (buldozer, retroexacavadora, o cargador frontal) para la eliminación de lodos, sedimentos, rocas y troncos que se han producido por aluviones.

62) Eliminación de lodos producto de aluviones manual (ha): Comprende el despeje y eliminación en forma manual de sedimentos de aproximadamente 30 cm sobre la superficie cultivable. Además considera la eliminación de sedimento y despeje de los canales de regadío, nivelación del terreno y construcción de bordos.

63) Limpieza de material vegetal de arrastre por aluvión (ha): Tiene por objetivo el retiro de restos de material vegetal arrastrados por aluvión, aumento de caudales o desborde de río, en terrenos agrícolas cultivables.

64) Abrevaderos de emergencia (unidad): Consiste en la construcción de un abrevadero de concreto de 5 m de largo x 1 m de ancho x 0.5 m de altura. La construcción involucra la utilización de malla Acma, cemento, arena, flotador y válvula de descarga.

65) Noria de emergencia (unidad):

- III y IV regiones: Pozo excavado en forma manual,

de un metro de diámetro, profundidad variable, y

terminación en brocal (muro o emboquillado

alrededor de la boca del pozo) de hormigón armado

mínimo H-20 de 0,20 x 0,90 (300 kg cem/m3).

Esta obra incluye la instalación de un bebedero de

dos cuerpos y tubo de PVC agrícola 160 mm x 6 m.

Como esta faena se hará manualmente se debe

considerar la confección de un torno que consiste

en un elemento cilíndrico con una manivela en sus

extremos apoyado sobre un atril, utilizado

principalmente para subir y bajar un recipiente

para la extracción del material excavado.

- V, Metropolitana, VI, VII, VIII, IX, XIV y X

regiones:

- 5 metros de profundidad: Consiste en una excavación

circular de 1.2 m de diámetro, entubada con tubos

de cemento de 1 m de diámetro por 1 m de altura con

relleno de grava lavada de canto agudo de tamaño

máximo 20 mm, rellenando el espacio entre los tubos

centrados en la excavación y el borde de tierra de

la excavación.

- 10 metros de profundidad: Consiste en una

excavación circular de 1.8 m de diámetro, entubada

con tubos de cemento de 1,5 m de diámetro por 0,5 m

de altura con relleno de grava lavada de canto

agudo de tamaño máximo 20 mm, rellenando el espacio

entre los tubos centrados en la excavación y el

borde de tierra de la excavación.

66) Profundización de pozos (m lineal): Consiste en una labor manual o con maquinaria, según sus dimensiones, que se desarrolla en un pozo de agua ya construido para recuperar su capacidad que se encuentra disminuida debido la baja del nivel freático, a la sedimentación o decantación de partículas propias de la extracción de aguas subterráneas.

67) Vertientes de emergencia (unidad): Confección de muros perimetrales para canalizar el agua de la vertiente hacia una tubería de 160 mm de diámetro.

Su esquema constructivo consiste en realizar dos muros laterales con dimensiones de 2 m de longitud x 0.4 m de alto y un espesor de 0.2 m por cada muro, ocupando un cantidad de 0,32 m3 de hormigón para su confección. Para el soporte de estos muros es necesario realizar una losa de fundación, con forma trapezoidal, de dimensiones: 3.4 m de longitud parte distal al muro frontal y 0,7 m de longitud parte proximal al muro frontal x 1 m de ancho y un espesor de 0,2 m. El muro frontal, de donde nace una tubería de PVC de 160 mm, tiene por dimensiones: 0,3 m de largo x 0,4 m de alto x 0,2 m de ancho. Cabe mencionar que el muro es de hormigón armado mínimo H20 (300 kg cem/m3) por lo que se debe considerar enfierradura para su confección y un encofrado (moldaje) de madera con sus respectivos materiales para su elaboración y llenado.

Esta obra, incluye la instalación de un bebedero de 2 cuerpos y tubo PVC agrícola 160 mm x 6 m. Además considera la construcción de un cerco perimetral 30 metros lineales de cinco hebras de alambre y postes cada 3 metros.

(68) Praderas suplementarias (ha): Establecimiento de especies forrajeras anuales, destinadas a suplir el déficit forrajero invernal y/o estival.

TABLA DE COSTOS

.

. Anótese, tómese razón y publíquese.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Vicepresidente de la República.- José Antonio Galilea Vidaurre, Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Álvaro Cruzat O., Subsecretario de Agricultura.