APRUEBA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Núm. 1.512.- Santiago, 24 de octubre de 2016.

Vistos:

Lo establecido en el DFL 1/19.653 de 2000 que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; los artículos 32 N°6 y 35, inciso 1°, de la Constitución Política de la República de 1980; oficio N° 2079 de 30 de septiembre de 2015 de ONEMI, que remite propuesta de Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; en la resolución N° 1.600, de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.- Que, Chile es un país expuesto de manera permanente a amenazas de origen tanto natural como antrópicas, entre las que destacan los terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales, entre otras, por lo que la formulación de una política y su posterior promulgación, va a contribuir a contar con un país más preparado y resiliente frente a los desastres.

2.- Que, el año 2005, el Estado de Chile como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, firmó el Marco de Acción de Hyogo 2005 - 2015, por el cual los países se comprometen a reducir de manera considerable las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales; y en octubre de 2010, a cinco años de su firma, una misión de Naciones Unidas realizó una evaluación sobre el estado de avance del mismo en el país, la cual realizó 75 recomendaciones para dar cumplimiento al citado marco, siendo la primera de ellas la formulación de una Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

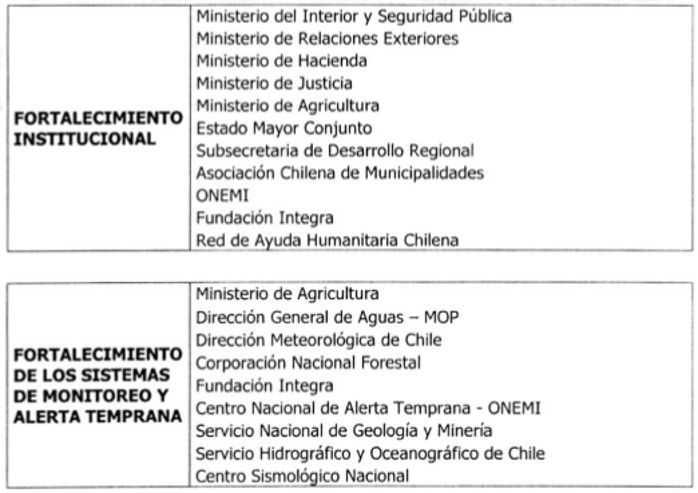

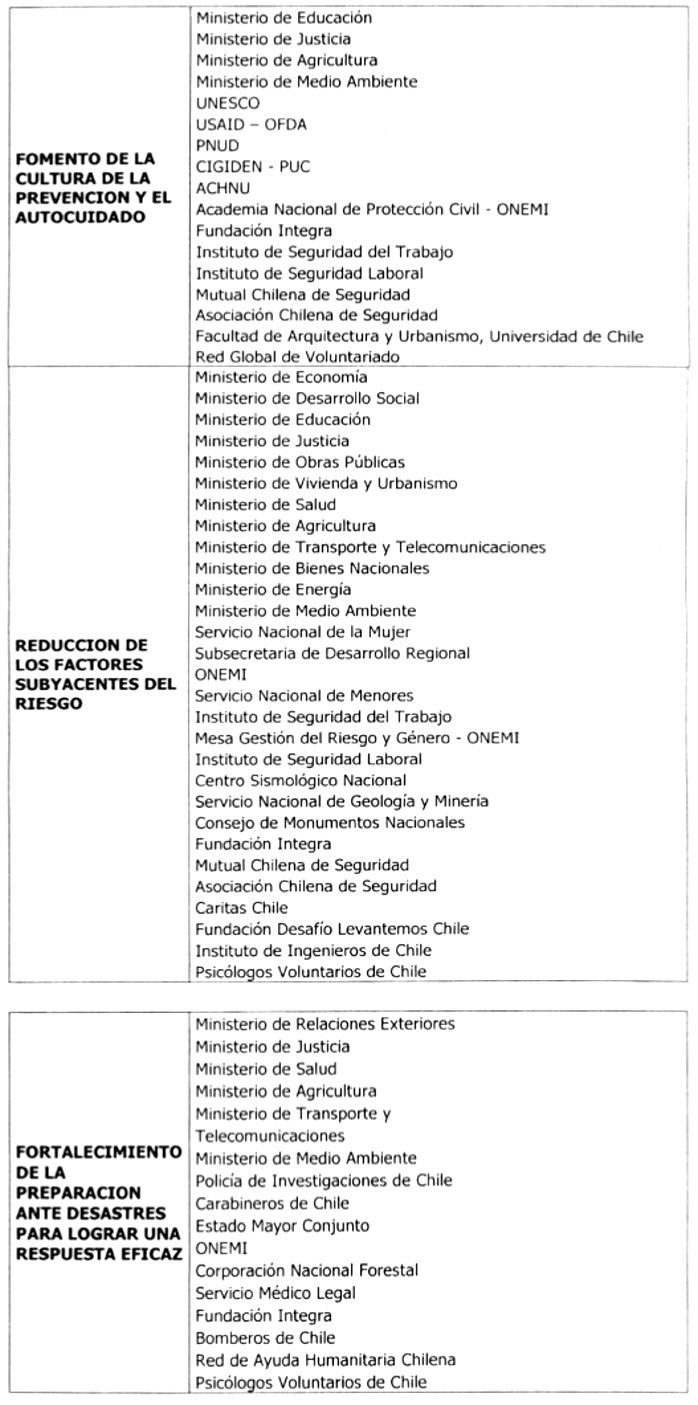

3.- Que, para dar cumplimiento a la formulación de una Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se constituyó una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres liderada por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, la cual trabajó durante más de un año, dividida en cinco mesas sectoriales, correspondientes a las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo: Fortalecimiento Institucional, Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana, Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autoaseguramiento, Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo y el Fortalecimiento de la Preparación ante los Desastres para lograr una Respuesta Eficaz,

Decreto:

Artículo primero: Apruébese la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual se transcribe a continuación:

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

RESUMEN

Chile es un país expuesto de manera permanente a amenazas de origen tanto natural como antrópico, las que se han desencadenado en un sinnúmero de desastres, tales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías e incendios forestales, etc., por lo que, siguiendo las tendencias globales con respecto a la temática, la gestión integral del riesgo de desastres se ha ido instaurando cada vez más como una prioridad a nivel nacional.

El año 2005, el Estado de Chile firmó el Marco de Acción de Hyogo (MAH) por el cual los países se comprometen a reducir de manera considerable las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales. Posteriormente, en octubre de 2010, una misión de Naciones Unidas realizó una evaluación sobre el estado de avance, estableciendo 75 recomendaciones para dar cumplimiento al MAH, siendo la primera de ellas la formulación de una Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De esta manera, se constituyó una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres liderada por ONEMI, cuya primera misión fue la formulación de la mencionada Política, que permita desarrollar una gestión integral del riesgo de desastres en el país.

Durante más de un año, los miembros de la Plataforma Nacional, divididos en cinco mesas sectoriales -correspondientes a las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo- trabajaron en la formulación del presente documento, el cual va a contribuir al avance en la planificación segura y sustentable del desarrollo, incorporando de manera efectiva las políticas sectoriales de planificación del territorio, reducción de la pobreza, adaptación al cambio climático, cultura del auto cuidado, protección financiera, fortalecimiento de capacidades, investigación y análisis del riesgo y atención integral a poblaciones vulnerables, entre otras.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de su historia, el ser humano ha desarrollado su vida en un determinado territorio, interactuando así con el medio natural que lo rodea, el cual le proporciona los recursos para desarrollarse. Pero en el marco de esta interacción, las personas se ven afectadas por la dinámica y accionar de éste medio que debido a la ocurrencia de fenómenos naturales como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e inundaciones, entre otros, puede ser muy inestable.

De esta forma, las sociedades han puesto grandes esfuerzos en las respuestas en casos de desastres de origen natural, práctica que según el caso se ha conocido como defensa civil, asistencia de emergencia, respuesta y socorro en caso de desastres, protección civil o ayuda humanitaria. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha observado una tendencia a escala mundial al aumento de las pérdidas provocadas por los desastres, por lo que cada vez se hace más relevante la aplicación de estrategias de protección que puedan contribuir a salvar vidas y proteger bienes y recursos (EIRD, 2004).

Producto de lo anterior, se establecieron una serie de normas que imponen a los Estados firmantes un compromiso político y jurídico, como también el entendimiento público, un conocimiento científico, y una planificación del desarrollo, entre otros (EIRD, 2007). Para ello es necesario que los países conformen plataformas nacionales de reducción del riesgo de desastres, las cuales deben estar alineadas con las plataformas regionales que aúnan a todos los países de un mismo continente, y con la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, la que está conformada por 168 países signatarios del Marco de Acción Hyogo.

De esta manera, y tomando en consideración la vulnerabilidad que presenta nuestro territorio ante los desastres, se estableció la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuya primera misión fue la formulación de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, instrumento fundamental para lograr una plena incorporación de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en todos los sectores del país.

El trabajo realizado por la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres durante los años 2012 y 2013 da fruto a este documento, el cual se articula en tres partes. La primera se refiere a importancia de contar en Chile con una política en gestión del riesgo. La segunda sección se configura como el acápite esencial del documento, y está constituido por la formulación de la política los principios rectores, los ejes estratégicos y los objetivos consensuados por cada mesa de trabajo. Finalmente, se muestran una serie de anexos que complementan el documento, en donde se describe brevemente la contextualización geográfica de Chile y sus amenazas de origen natural, en el marco normativo que existe en relación a la gestión del riesgo y la metodología de trabajo que fundamenta la formulación de la Política.

I. IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE UNA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Una política pública está definida como un programa de acción de los gobiernos en un sector de la sociedad y en un espacio geográfico determinado, adoptado en el quehacer de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Está orientada a buscar el desarrollo de una sociedad, por medio de principios que el Estado declara como prioritarios al detectar un problema o falencia que debe ser solucionado o reparado, ya que toda política pública encubre la teoría del cambio social (Meny Yves y Thoenig, 1992).

Para el caso específico del Estado de Chile, el factor gatillante que genera la necesidad de formular una Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, consiste en que el territorio chileno en su extensión latitudinal se ve expuesto a una gran cantidad de amenazas de origen natural y antrópicas, y a todas aquellas derivadas del cambio climático (ver Anexo 1), las que se han manifestado a lo largo de los años, desencadenando situaciones de emergencia (ver Anexo 2) y dejando al descubierto la alta vulnerabilidad que aún presentan el país y sus habitantes.

En este sentido, en la perspectiva de alcanzar un desarrollo sustentable, el Estado de Chile debe contar con un marco guía que oriente las acciones y decisiones políticas desde una perspectiva integral de la Reducción del Riesgo de Desastres, que tome en consideración que la gestión del riesgo se debe conformar como un esfuerzo multisectorial entre las diversas instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias. La mencionada política debe adquirir un carácter de transversalidad, en donde el impacto de los cursos de acción serán observados a través de las distintas entidades, poniendo especial énfasis en que la política formulada no sea contradictoria, sino que por el contrario se complemente, con las demás políticas sectoriales de las instituciones.

1. CONTEXTO GLOBAL

En el año 1990, dada la creciente preocupación por los efectos de los desastres a nivel global, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 1990-1999, como el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), bajo el lema "Construir una Cultura de Prevención", en donde se firmaron las bases para asumir un compromiso generalizado de los estados miembros para mitigar las consecuencias adversas de los desastres de origen natural.

Cuatro años después, en la ciudad japonesa de Yokohama, se realizó una nueva conferencia mundial sobre la reducción de los desastres naturales, donde se elaboró la Estrategia y Plan de Acción de Yokohama para un Mundo más Seguro. Dicha estrategia hizo especial hincapié en el hecho de que "todos los países tienen la responsabilidad soberana y fundamental de proteger a su población, su infraestructura y su patrimonio nacional, social y económico de los desastres de origen natural" (EIRD, 2004), precisando que la actividad humana juega un papel de gran importancia en la reducción de la vulnerabilidad de las sociedades ante todo tipo de amenazas.

Gracias a los avances experimentados en esta línea, se concluyó que la reducción de desastres de origen natural era un imperativo social y económico que tardaría más de diez años en alcanzarse. Así, el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), como sucesora del DIRDN.

La EIRD, en este sentido, "proporciona un marco de acción de carácter mundial para reducir las pérdidas humanas, sociales, económicas y ambientales a que dan lugar las amenazas naturales y otros fenómenos tecnológicos y ambientales conexos" (EIRD, 2004), buscando crear comunidades capaces de enfrentar los desastres.

Así, en enero del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, crea la Secretaría Interinstitucional de la EIRD, la cual actúa como centro de coordinación de las estrategias y programas para la reducción de desastres y para asegurar la sinergia entre las actividades de Reducción del Riesgo de Desastres y aquellas relacionadas con los campos socioeconómico y humanitario.

Marco de Acción de Hyogo (MAH)

El 22 de enero de 2005, siendo la novena sesión plenaria de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, se aprobó en Kobe, Japón, el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.

El MAH es el instrumento más importante para la implementación de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) que adoptaron los Estados miembros de Naciones Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que éstos ocasionan, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. El MAH establece cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del desarrollo sostenible (citado directo del MAH, 2005-2015).

Prioridades de Acción

Prioridad 1: Velar porque la RRD constituya una prioridad nacional y local con una sólida base institucional de aplicación.

Prioridad 2: Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana. Prioridad

3: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. Prioridad

4: Reducir los factores subyacentes del riesgo. Prioridad

5: Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel.

2. DIAGNÓSTICO INTERNACIONAL

El terremoto del 27 de febrero de 2010 marcó un punto de inflexión en materias de gestión del riesgo en nuestro país, generando la oportunidad de reflexionar sobre los alcances y brechas del Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias.

El Estado de Chile, a través del Ministerio del Interior, solicitó la asesoría y recomendaciones de distintos organismos internacionales en materias de gestión del riesgo de desastres, detectándose una serie de vulnerabilidades, limitaciones y deficiencias, centradas principalmente en las capacidades de monitoreo, alerta temprana y respuesta a lo largo del país, como también, en las prácticas y actualización de los protocolos y en el manejo del ciclo del riesgo, especialmente en las actividades de prevención.

De dichas evaluaciones surgieron una gran cantidad de recomendaciones, las cuales fueron la base para materializar en forma inmediata el fortalecimiento de la ONEMI en su estructura organizacional y capacidades tecnológicas a nivel de todo el país, así como el potenciamiento de las actividades de prevención y respuesta.

El diagnóstico más relevante corresponde al realizado por Naciones Unidas, a través de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, en octubre del año 2010, cuyo objetivo principal fue analizar los avances del país con respecto al cumplimiento del MAH. Dicho diagnóstico fue realizado a todo el Sistema Nacional de Protección Civil, dejando al descubierto una serie de aspectos que se deben mejorar.

Como producto de este diagnóstico se entregó un documento con 75 recomendaciones, siendo la primera de estas la de "Formular una política nacional para la gestión del riesgo de desastres a través de un proceso multisectorial e interinstitucional que involucre a todos los actores del sector público, privado y sociedad civil".

Es por esto que, siguiendo la recomendación realizada, y habiéndose elaborado las bases temáticas en la Plataforma Nacional, este documento presenta el proyecto de Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

3. CONTEXTO NACIONAL

El manejo sistemático de las amenazas tanto de origen natural como antrópico que afectan al territorio nacional se fundamenta en la Constitución Política de la República de Chile en su Artículo 1°, inciso 5°, que señala que "Es deber del Estado dar protección a la población y a la familia"; por lo que, con el objetivo de implementar acciones que permitan asegurar dicha garantía constitucional, se han asignado competencias y otorgado facultades a diversos órganos de la Administración del Estado, mediante disposiciones legales dictadas en diferentes épocas.

La destrucción provocada por los terremotos de Valdivia en 1960 y de Valparaíso en 1965 generaron la necesidad de contar con una legislación que permitiera tomar las medidas necesarias frente a este tipo de situaciones, como también la de crear un organismo especializado en la planificación y coordinación de recursos y acciones destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de éstas.

De esta manera, a través del decreto de ley N° 369 de marzo de 1974, se creó la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), como servicio de carácter público, centralizado y dependiente del Ministerio del Interior, constituyéndose como el organismo articulador y referente de las acciones a realizarse en materia de Protección Civil. Tiene la misión de planificar, articular, impulsar y ejecutar acciones de prevención, respuesta y recuperación frente a situaciones de riesgo. Siete años después, mediante el decreto N° 737, el Presidente de la República designó una comisión para elaborar y proponer a los Ministros del Interior y Defensa Nacional, un plan orgánico destinado a enfrentar emergencias que se produjesen a consecuencia de terremotos u otras catástrofes, el cual fue promulgado el año 1977.

En 1990, acorde a las tendencias mundiales, se inició en Chile un diagnóstico sobre la capacidad del país para mutar desde una mirada centrada en las capacidades de respuesta, hacia una gestión integral del riesgo de desastres en el territorio. Dicho proyecto fue apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual puso en evidencia la "necesidad de ajustar las visiones conceptuales, bases programáticas,jurídicas y de procedimientos de la gestión en Protección Civil, imperantes hasta ese momento, a los cambios políticos-administrativos, programáticos, estratégicos y de proyección de futuro, experimentados por nuestra nación en los últimos años" (PNUD, 1992, en ONEMI, 2004).

De esta manera, el año 2002 se promulgó del Decreto 156, el cual deroga el Plan Nacional de Emergencia de 1977 y aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, documento indicativo para la gestión del riesgo en Chile, "visto como una realidad dinámica y controlable, que apoya el proceso de desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, como factor de mejoramiento de la calidad de vida y para el desarrollo sustentable".

El Estado de Chile firmó, como Estado miembro de las Naciones Unidas, el Marco de Acción de Hyogo el año 2005, comprometiéndonos a realizar una serie de acciones para aumentar la resiliencia tanto del país como de las comunidades ante los desastres, las cuales se han ido cumpliendo de manera paulatina. Asimismo se debe resaltar la conformación de la Plataforma Nacional para la RRD, el año 2012, en el marco de la ceremonia inaugural de la III Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, celebrada en Santiago de Chile.

4. RECONSTRUCCIÓN Y RESILIENCIA: APRENDIZAJES Y NUEVOS DESAFÍOS

El ciclo del riesgo considera las etapas de prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En esta última etapa los esfuerzos se concentran en dar solución definitiva al impacto generado por un evento adverso, constituyéndose del mismo modo en una oportunidad para desarrollar y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastre. Esta fase requiere de un diagnóstico previo y tiene relación directa con los procesos efectuados en las etapas anteriores del ciclo, produciéndose un punto de inflexión en la rehabilitación.

En la reconstrucción se requiere de un equipo multisectorial especializado que lidere el proceso de planificación y ejecución hasta su etapa final, tal como se materializó en las últimas grandes emergencias que afectaron a Chile. La experiencia obtenida y entregada por los delegados presidenciales que lideraron estos equipos marca los grandes desafíos que se deben materializar para fortalecer a futuro los procesos de reconstrucción en el país.

Emergencias como factor revelador

Las evaluaciones post emergencia de las autoridades en terreno indican que es necesario seguir potenciando las acciones relacionadas a la Reducción de Riesgos de Desastres. Aspectos como el ordenamiento territorial, la gestión para abordar la temática de soluciones habitacionales integrales que asimilen la dimensión de la Reducción de Riesgos de Desastres en su concepción inicial, la atención de la emergencia con enfoque inclusivo y la coordinación eficaz y eficiente de la primera respuesta a través de una figura articuladora, son algunos de los compromisos que se desprendieron y que resultan prioritarios para enfrentar futuros desastres con una visión de carácter prospectiva.

En las emergencias de Tarapacá y Valparaíso, la evaluación de daños constituyó una herramienta fundamental para proyectar las futuras acciones de reconstrucción. En el caso del sismo de la zona norte, además de la respuesta inmediata que tiene relación con las primeras horas tras el movimiento telúrico, las labores de rehabilitación y post reconstrucción comenzaron con el levantamiento de información necesaria para la elaboración de un catastro, en el que se identificó la afectación de la infraestructura crítica y social de ambas regiones.

Por su parte, en el caso del incendio de Valparaíso, fue fundamental que gran parte de los damnificados pudieran superar el proceso de recuperación mediante las distintas instancias de apoyo integral que implementó el Estado en su conjunto. Como muestra de lo anterior, se puede graficar que a 30 días de ocurrido el evento y mientras se mantenían las acciones de limpieza y despeje de zonas afectadas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya estaba dando a conocer las modalidades de subsidios direccionadas a entregar soluciones definitivas a las familias afectadas.

Los planes de inversiones que desarrolla el Estado para hacer frente a las catástrofes no solo deben buscar reponer las condiciones previas a la emergencia, sino que deberían incorporar el diseño y ejecución de obras que garanticen mayor seguridad y conectividad, asociado a un desarrollo sostenible y que incorpore la gestión del riesgo de desastres como un eje clave en la concepción de construcción y urbanidad de nuestro país.

El camino ya recorrido

Uno de los desafíos prioritarios que el Estado debe asumir dice relación con el fomento de la cultura preventiva de la población para mitigar los efectos de los desastres de origen natural y/o provocados por el hombre. Se deben aprovechar las oportunidades sustentadas en una comunidad y autoridades más sensibilizadas frente a esta temática y, desde esa perspectiva, continuar con la labor permanente de aminorar las pérdidas tanto humanas como materiales, en base a capacitaciones, simulacros y simulaciones, con el objetivo de preparar a la población y a quienes son los encargados de la toma de decisiones ante eventuales amenazas.

Reconstrucción como una oportunidad hacia un desarrollo sustentable

La Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Chile busca incorporar la variable de RRD en todos los ámbitos posibles, permeando a los organismos que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, con el objeto de resguardar a la sociedad ante futuras amenazas.

Se deberá, en consecuencia, crear nuevas funciones, asumir nuevas responsabilidades y consolidar a un sistema integrado que sea capaz de articularse en caso de desastres, reduciendo de manera significativa el riesgo de pérdidas de vidas humanas.

La reconstrucción debe asumirse como la solución definitiva al problema generado y, en lo posible, constituirse en una oportunidad de mejora que permita mantener y/o incrementar la calidad de vida previa a la emergencia, lo que va en directo beneficio de las comunidades afectadas por las diversas amenazas a lo largo del territorio nacional.

II. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

1.- Principios Rectores

Los principios rectores son aquellos sobre los cuales se debe regir la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y hacen referencia a todos los temas que se deben trabajar de manera transversal y que se encuentran implícitamente inscritos en los ejes estratégicos sobre los cuales se fundamenta la Política.

Así, sus objetivos y lineamientos se acogerán a la normativa jurídica de la República de Chile establecida en su Constitución Política, siendo la protección de la vida el principio fundamental y principal deber del Estado.

Principios:

Gradualidad : Debe considerar metas y plazos que incluyan la realidad local de cada territorio y la disponibilidad de recursos, bajo un sistema de evaluación permanente.

Las metas y plazos quedarán establecidos una vez elaborada la Estrategia Nacional de Protección Civil.

Seguridad : Debe ser incorporada como un principio en todas las acciones que realice el Estado, el sector privado y los ciudadanos, por lo que se hace necesario evaluar el impacto que cada decisión humana puede generar en el territorio.

Implica el compromiso de todos, lo que beneficiará a las comunidades humanas y a los ecosistemas, de manera que las dinámicas de unos no se conviertan en amenazas y no generen escenarios de riesgo para otras.

Prevención : El enfoque preventivo constituye el mecanismo por excelencia para reducir pérdidas de vidas humanas, daños materiales y económicos. En este sentido, la prevención debe ser aplicada tanto en el ordenamiento territorial como en las distintas planificaciones sectoriales. Solidaridad: Es responsabilidad de todos realizar esfuerzos comunes para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes de nuestro territorio.

Este principio debe asentar las bases de la asistencia espontánea por parte de los diversos integrantes de la Plataforma Nacional para la RRD.

Complementariedad: La Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá contribuir al aprovechamiento de las sinergias entre los actores del sector público, sector privado, la sociedad civil organizada y otros actores relevantes para la gestión integral del riesgo de desastres.

Responsabilidad : Todo aquel que genera riesgo debe responder por las actividades de mitigación pertinentes y sus consecuencias.

Equidad : Debe considerar factores de equidad, tomando en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica, la equidad de género, la diversidad cultural y la situación de las personas con necesidades especiales, tanto en la elaboración como implementación de medidas asociadas a ella.

Descentralización: El fortalecimiento del nivel local y el impulso de la descentralización de responsabilidades en materia de RRD dado que se trata uno de los fines principales de esta política.

Sustentabilidad : Debe ser concebida como un instrumento para el logro del desarrollo sustentable disminuyendo los niveles de pobreza y riesgo de las poblaciones vulnerables, fortaleciendo el desarrollo de capacidades e infraestructura y mejorando los niveles de salud e instalaciones hospitalarias seguras, entre otras. Por tanto, cualquier acción que se realice en el marco del desarrollo de la Política de RRD será una acción que genere sostenibilidad y desarrollo.

Coordinación: Es necesario hacer confluir hacia un mismo fin las competencias diversas de los diferentes actores, permitiendo así, reconocer la autonomía e independencia de cada uno de ellos, direccionando su actuar en forma concreta y sistémica hacia fines y propósitos comunes.

2.- Alcances

Dado que la implementación de una política implica ejecutar acciones a corto, mediano, y largo plazo, y generar un cambio en el desarrollo territorial de un país, se han establecido dos alcances claramente definidos:

El primero de ellos es la Territorialidad, vale decir, que su implementación se realizará en los tres niveles de la División Político-Administrativa que rige al país: comunal, provincial y regional. Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que los desastres no respetan fronteras, lo que implica que la gestión integral del riesgo de desastres debe incluir, en el futuro, otras unidades de planificación y/o delimitación territorial, como lo son las cuencas hidrográficas, ecosistemas y macrozonas de biodiversidad, entre otros.

El segundo alcance que se plantea es la Temporalidad, ya que muchas de las acciones derivadas de los lineamientos propuestos en la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres son lentas y de larga permanencia y, por lo tanto, requieren la continuidad de éstas en el tiempo, trascendiendo a los gobiernos.

3.- Objetivo

Otorgar al Estado de Chile un instrumento o marco guía que permita desarrollar una gestión integral del riesgo de desastres donde se articulen la política general con las políticas transversales y las políticas sectoriales, y en donde se lleven a cabo las acciones de prevención, respuesta y recuperación ante desastres, dentro del marco del desarrollo sustentable.

III. LOS EJES ESTRATÉGICOS

La Política se articula en cinco ejes estratégicos, correspondientes a las cinco prioridades del MAH. El diagnóstico realizado por diversos organismos internacionales y nacionales arrojó como resultado la falta de implementación de políticas públicas que permitieran dar cumplimiento a estas prioridades, motivo por el cual se decidió establecerlos como ejes estratégicos de la política, sobre los cuales se definieron objetivos generales y específicos.

1. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Creación y desarrollo de manera intersectorial de instrumentos institucionales coordinados e integrados, nacional e internacionalmente, que respondan de manera eficiente a las necesidades del país en RRD, en un escenario de largo plazo y de sustentabilidad.

Objetivo General

Lograr que la Reducción del Riesgo de Desastres sea una prioridad nacional, regional y local con una sólida base institucional para su implementación.

Objetivos Específicos

. Definir la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres coordinada por ONEMI, como el ente asesor y consultivo para materias de RRD.

. Incorporar debidamente la Gestión del Riesgo de Desastres en políticas, estrategias y planes sectoriales y territoriales, en todos los niveles de la división política administrativa del país.

. Considerar en la elaboración del presupuesto, la realización de acciones tendientes a la reducción del riesgo de desastres y la debida rendición de cuentas de estos.

. Garantizar espacios de participación para la sociedad civil organizada y del sector privado en las etapas de la Gestión del Riesgo.

2. Eje Estratégico Fortalecimiento de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana

Desarrollo y mantenimiento de capacidades e infraestructuras para observar, analizar y pronosticar las amenazas, vulnerabilidades y los impactos de desastres, por medio de la recopilación y el uso de datos sobre riesgos de desastres.

Objetivo General

Poner a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil la información técnica oportuna y de calidad que permita realizar una evaluación del riesgo eficiente y eficaz, para la toma de decisiones en la activación de los cursos de acción pertinentes.

Objetivos Específicos

. Fortalecer los sistemas de monitoreo que permitan detectar de manera oportuna las amenazas, dentro del ámbito de las competencias de cada actor involucrado, en forma continua con un sistema 24/7.

. Fortalecer un sistema de comunicación robusto que actúe en situaciones de emergencia de manera eficaz y eficiente.

. Crear un sistema estadístico y de registro, con representatividad espacial suficiente, que permita realizar evaluaciones ex-post y obtener lecciones aprendidas.

. Apoyar el desarrollo de organismos técnicos que dispongan de los recursos humanos y técnicos necesarios para monitorear las diversas amenazas y dar cumplimiento a sus funciones específicas.

. Desarrollar las capacidades científicas del país en la identificación de escenarios de riesgos.

3. Eje Estratégico Fomento de la Cultura de la Prevención y el Autoaseguramiento

Los desastres pueden reducirse de manera considerable mediante el desarrollo de estrategias de construcción de conocimientos y socialización de la información que permitan el acceso a ésta, informando y motivando a la población a asumir una cultura de resiliencia y prevención ante los desastres.

Desde esta perspectiva, se concibe a los seres humanos no sólo como meras víctimas de emergencias y/o desastres, sino también como sujetos responsables para ayudar a enfrentar los riesgos. De allí que sea necesario asumir que el rol de la gestión del riesgo debe poner énfasis en el mejoramiento de las capacidades de auto protección y auto gestión de las personas tanto a nivel individual como colectivo, entendido como un pilar fundamental del camino hacia la reducción del riesgo del país.

Objetivo General

Fomentar en el país una cultura de seguridad y resiliencia, mediante la utilización del conocimiento, la innovación y la educación.

Objetivos Específicos

. Incluir los conceptos y el enfoque de la Reducción del Riesgo de Desastres en la educación formal, no formal e informal.

. Fortalecer las capacidades comunitarias existentes en RRD para mejorar la resiliencia. . Contribuir a la formación de profesionales en Gestión del Riesgo de Desastres. . Fomentar la investigación en RRD, con especial consideración en el conocimiento de las comunidades y las culturas ancestrales.

. Fomentar y garantizar el acceso público a la información de calidad en RRD. . Promover la perspectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector público y privado.

4. Eje Estratégico Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo

Se entiende que el riesgo de desastres tiene, además de los factores físicos de amenaza con niveles y períodos de retorno o recurrencia, causas o factores subyacentes o explicativos en las condiciones variables en los ámbitos social, económico y ambiental.

En este sentido, se debe propender al desarrollo de una planificación que aborde de manera transversal los factores físicos, ambientales, económicos y sociales que incrementan el riesgo de los territorios, como también las medidas necesarias para mitigarlos (Diagnóstico de la Situación de la RRD en Chile, 2010).

Objetivo General

Considerar los factores subyacentes del riesgo de desastres del país en función de la toma de decisiones tanto en el ámbito público, como privado, en pro de un desarrollo sustentable.

Objetivos Específicos

. Identificar y caracterizar los factores de desastres subyacentes presentes en el territorio nacional, considerando el enfoque común con el cambio climático como otro factor de riesgo.

. Desarrollar y actualizar, de manera permanente, mapas de riesgo que incluyan las variables de amenaza, vulnerabilidad y exposición.

. Identificar e implementar las medidas que apunten a asegurar, entre otros, la operación continua de los servicios básicos, infraestructura crítica e instalaciones públicas críticas, contribuyendo a mitigar los factores subyacentes del riesgo.

. Considerar los factores de riesgo en el desarrollo de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial.

. Incorporar las variables asociadas a la reducción del riesgo de desastres en los sistemas de evaluación social y de impacto ambiental de proyectos dentro del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

. Desarrollar estrategias de transferencia del riesgo.

. Actualizar las normativas de estructuras de diseño y cálculo y mecánica de suelos, considerando la experiencia internacional, tomando en cuenta los términos de macro y micro zonificación.

5. Eje Estratégico Fortalecimiento de la Preparación ante los Desastres para lograr una Respuesta Eficaz

Se hace necesario el fortalecimiento de la institucionalidad, dentro de la preparación para la respuesta a emergencias, desastres y/o catástrofes, con el fin de incrementar capacidades y crear sinergias con los diferentes niveles sectoriales, institucionales, jurisdiccionales y con una participación más activa del sector comunitario (Diagnóstico de la Situación de la RRD en Chile, 2010).

Objetivo General

Mantener mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional para fortalecer la preparación ante desastres con el objeto de lograr una adecuada Gestión del Riesgo, que asegure una respuesta oportuna, eficaz y eficiente.

Objetivos Específicos

. Mantener actualizada la información de los actores que forman parte de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional de Protección Civil.

. Definir y coordinar roles y ámbitos de acción de cada una de las instituciones en la Gestión del Riesgo de Desastres.

. Realizar acciones que apunten a fortalecer las capacidades y competencias mínimas de las instituciones que son parte de los mecanismos de respuesta.

. Generar estrategias de apoyo de iniciativas locales de RRD.

IV. ANEXOS

ANEXO N° 1. MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

El Sistema Nacional de Protección Civil se sustenta en la Constitución Política de la República de Chile, artículo 1°, inciso 5°, donde se establece que "Es deber del Estado dar protección a la población y a la familia", por lo que a partir de esto se han formulado las siguientes leyes para asegurar dicha garantía constitucional.

Normativa: Decreto con fuerza de ley N° 7.912 de 1927, del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías de Estado.

Descripción: Conforme a su Art. 3, letra a), corresponde al Ministerio del Interior todo lo relativo al mantenimiento de la Seguridad, Tranquilidad y Orden Público.

Normativa: Decreto con fuerza de ley N° 22 de 1959, fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República.

Descripción: Se fijan las disposiciones para que los intendentes y gobernadores estén facultados para requerir de los jefes de servicios sujetos a su fiscalización, la atención inmediata necesaria para proveer a una emergencia, como también el requerimiento de fondos extraordinarios, debiendo dar cuenta documentada a la Contraloría General de la República.

Normativa: Publicación N° 3014 de 1964, del SHOA. Descripción: Trata sobre las "Instrucciones Generales sobre el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos".

Normativa: Ley N° 16.282 de 1965, fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes.

Descripción: Ley promulgada por el Ministerio de Hacienda, en donde se fijan las disposiciones para que en caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas o en los bienes, el Presidente de la República decrete, mediante decreto supremo fundado, una zona afectada por catástrofe.

Normativa: Decreto supremo N° 26 de 1966, del Ministerio de Defensa Nacional. Descripción: Se designa al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) como el organismo representante del país ante el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC). Este decreto también dispone la creación de un Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SNAM), en donde se estipula que corresponde única y exclusivamente al SHOA la evaluación de las informaciones sísmicas y de mareas para determinar la posibilidad de generación de un tsunami, así como la difusión de alertas y/o alarmas de maremotos.

Normativa: Decreto de ley N° 369 de 1974, crea la Oficina Nacional de Emergencia. Descripción: Servicio Público dependiente del Ministerio del Interior, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes. Le corresponde también la planificación y coordinación del empleo de los recursos humanos y materiales de las entidades y servicios públicos, y de aquellos organismos de carácter privado, que tengan relación con cualquier variable de catástrofe o calamidad pública, a fin de evitar o aminorar dichos eventos, pudiendo en efecto requerir de esos servicios o entidades la información necesaria.

Normativa: Decreto supremo N° 753 de 1975, del Ministerio de Defensa Nacional. Descripción: Actualiza Normas y Métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional sobre las labores de búsqueda y rescate.

Normativa: Ley N° 18.168 de 1982, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Descripción: La Ley General de Telecomunicaciones dispone en su Art. 7 bis, que en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas o en situaciones de catástrofe, los concesionarios, permisionarios o licenciatarios de telecomunicaciones tendrán el deber de transmitir sin costo los mensajes de alerta que les encomienden los órganos a los que la ley otorgue dicha facultad.

Normativa: Decreto supremo N° 509 de 1983, del Ministerio del Interior.

Descripción: Establece el reglamento para la aplicación del DL N° 369, que crea la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior.

Normativa: Decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.

Descripción: De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, se le otorgan facultades especiales a la institución para la contratación de obras en casos de emergencia calificados por decreto supremo.

Normativa: Ley N° 18.415 de 1985, Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional.

Descripción: En una situación de emergencia, donde se ven sobrepasadas las capacidades de las autoridades para proveer el orden y la seguridad pública, se podrá declarar la zona afectada en un estado de Excepción Constitucional, en donde el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Chile asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en situaciones en que ésta lo autoriza. Declarado el mencionado estado, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que él designe, con excepción de las de prohibir el ingreso al país a determinadas personas o expulsarlas del territorio.

Normativa: Ley N° 19.175 de 1992, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional.

Descripción: Esta ley dispone en su Art. 4°, letra e) y Art. 16, letra f), que será función general del Gobierno Regional, mediante la figura de los intendentes y gobernadores, adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de emergencia o catástrofe.

Normativa: Ley N° 19.061 de 1999, Establece Normas sobre Fomento a Obras de Riego en Zonas Afectadas por Sismos o Catástrofes.

Descripción: Con el objetivo de mitigar los efectos de sequías, o reponer y reparar obras destruidas total o parcialmente por sismos u otros eventos naturales dañinos.

Normativa: Decreto supremo N° 156 de 2002, aprueba el Plan Nacional de Protección Civil.

Descripción: El Plan Nacional de Protección Civil se establece como un instrumento indicativo para la Gestión del Riesgo en Chile, visto como una realidad dinámica y controlable, que apoya el proceso de desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, como factor de mejoramiento de la calidad de vida y para el desarrollo sustentable.

Normativa: Ley N° 18.695 de 2006, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Descripción: En el Art. 4°, letra i), se designa como función del municipio la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia.

Normativa: Decreto supremo N° 68 de 2009, del Ministerio del Interior.

Descripción: Se establece un Sistema de Coordinación Permanente de Procesos de Monitoreo Sísmico y Volcánico, a fin de fortalecer las capacidades técnicas de observación y monitoreo permanente de la dinámica geológica del país. La coordinación de la red de monitoreo de dichos procesos estará a cargo de la Oficina Nacional de Emergencia y estará compuesto por el Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Normativa: Decreto supremo N° 38, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que determina la constitución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Descripción: Se indica mediante esta ley que "Deberá constituirse un Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, cuando se registren emergencias, desastres o catástrofes que provoquen daños de consideración en las personas y/o bienes, que afecten a todo o parte del territorio nacional, entendiéndose por tal cuando se vean involucradas dos más regiones del país, o bien, en el caso que afectándose a una o más comunas de una misma región, el Ministro del Interior resuelva que el siniestro provoca un alto impacto en la población, atendida la magnitud del mismo". Los miembros integrantes del COE serán las siguientes autoridades:

Ministro del Interior y Seguridad Pública

Ministro de Defensa Nacional

Subsecretario del Interior

Jefe del Estado Mayor Conjunto

Ministro de Energía

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

Ministro de Salud Ministro de Obras Públicas

General Director de Carabineros de Chile

Director Nacional de la ONEMI

ANEXO 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para todos los efectos de esta política, se entenderá por:

Alerta Temprana : Provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una respuesta efectiva.

Amenaza : Evento físico y/o natural, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Asistencia : Provisión de ayuda o intervención durante o inmediatamente después de un desastre, tendiente a preservar la vida y cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Cubre un ámbito temporal inmediato, a corto plazo o prolongado.

Autocuidado: Corresponde a la capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y, con ello, prevenir riesgos.

Capacidad : Se entenderá para los fines asociados a la Gestión del Riesgo de Desastres como aquella aptitud y potencialidad que posee un individuo, organización, entidad o institución, de índole pública o privada, derivada de las competencias, habilidades, destrezas y entrenamiento de sus recursos humanos y materiales especializados, que permitan desarrollar de modo eficaz y eficiente determinadas funciones, actividades o acciones que son necesarias y ventajosas para contribuir a la reducción del riesgo de desastres en todo el ciclo del riesgo.

Capacidad de enfrentar: Habilidad de la población, organizaciones y sistemas, mediante el uso de los recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastres.

Concientización/sensibilización pública: El grado de conocimiento común sobre el riesgo de desastres, los factores que conducen a estos y las acciones que pueden tomarse para reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas.

Defensa Civil: Acción de protección, amparo y apoyo al desempeño normal de las personas integrantes de la sociedad, incluyendo todas las medidas permanentes que propendan a esa finalidad, que entre otras incluyen, por una parte, las destinadas a prevenir, reducir, atender y/o reparar los daños a personas y bienes que pudieran causar o causen eventos catastróficos, producto de la acción de la naturaleza y/o del hombre; y por otra, cooperar al desarrollo sustentable de la comunidad.

Desarrollo Sustentable: Proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.

Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.

Educación informal: Proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene de forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está inserta la persona.

Enseñanza formal o regular : Aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas.

Enseñanza no formal: Proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación.

Evaluación del Riesgo: Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del cual dependen.

Exposición a la Amenaza: La población, las propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente están expuestos a experimentar pérdidas potenciales.

Gestión de Emergencias : La organización y la gestión de los recursos y las responsabilidades para abordar todos los aspectos de las emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y los pasos iniciales de la rehabilitación.

Gestión del Riesgo de Desastres : El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre.

Medidas Estructurales : Cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas.

Medidas No Estructurales : Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la educación.

Mitigación : Disminución o limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres afines.

Política en Gestión del Riesgo de Desastres : Instrumento que proporciona una serie de orientaciones para desarrollar un proceso sostenido de Reducción del Riesgo de Desastres, no generar nuevas condiciones de riesgo y responder adecuadamente a situaciones de emergencia como parte integral de la planificación del desarrollo sostenible del país. Incluye lineamientos, compromisos, acciones generales de corto y mediano plazo para guiar la agenda nacional de gestión de riesgos. Además, establece los alcances que permiten delimitarla y garantizar que se aborde adecuadamente desde los diferentes sectores.

Preparación : El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y las personas para prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza.

Prevención: Proceso destinado a la evasión de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos.

Prevención de riesgos (en el ámbito de la seguridad escolar): Proceso que implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias.

Recuperación: La restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los planteles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del riesgo de desastres.

Reducción del Riesgo de Desastres : Esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.

Respuesta : El suministro de servicios de emergencia y de asistencia del Sistema de Protección Civil durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.

Riesgo : Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas de origen natural o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad.

Riesgo de Desastres: Posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en el futuro.

Seguridad Escolar : Es entendida como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.

Transferencia del Riesgo: Proceso de trasladar formal o informalmente las consecuencias financieras de un riesgo en particular de una parte a otra mediante el cual una familia, comunidad, empresa o autoridad estatal obtendrá recursos de la otra parte después que se produzca un desastre, a cambio de beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios que se brindan a la otra parte.

Vulnerabilidad : Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales y ambientales, que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto negativo de las amenazas.

ANEXO N° 3. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA

La elaboración de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres estuvo guiada en su proceso por la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), mediante la consultora Nora Villegas, experta en la formulación de políticas públicas en gestión del riesgo de desastres. Ella, además de proponer la metodología, acompañó durante el año 2012 a ONEMI en el proceso de concientizar a los sectores claves para la realización de esta política. La consultoría culminó en la III Sesión de la Plataforma Regional de RRD para las Américas, realizada en Santiago de Chile en noviembre de 2012, en donde se firmó el acta de constitución de la Plataforma Nacional de RRD, conformada por más de 40 instituciones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil organizada. Posterior a la conformación de la Plataforma, y en su primera sesión en mayo de 2013, se conformaron cinco mesas temáticas, correspondientes a las cinco prioridades del Marco de Acción de Hyogo, integradas por los sectores con injerencia en cada tema.

Estas mesas se reunieron de forma mensual para trabajar, discutir y llegar a consenso en temáticas de gestión del riesgo relevantes para nuestro país, dando fruto a esta política.

MESAS DE TRABAJO PLATAFORMA NACIONAL RRD

.

. .

. ANEXO N° 4. EL TERRITORIO CHILENO Y SUS AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL

"Una larga y angosta faja de tierra" es la frase que con mayor aproximación ha caracterizado la forma del país. Situado en el extremo suroccidental de América del Sur, uno de los principales rasgos distintivos es su longitud de 4.300 kilómetros que suman 8.000 si se considera el Territorio Antártico. Se extiende entre los paralelos 17°30' y los 56°30' de Latitud Sur, sirviéndole de eje el meridiano 70° Oeste, y prolongándose en la Antártida, entre los meridianos 53° y 90° oeste; asimismo, se proyecta hacia la Polinesia mediante la Isla de Pascua, situada en el Océano Pacífico, aproximadamente en a los 27° Sur y los 109° Oeste.

La presencia chilena en Sudamérica, el continente Antártico y Oceanía, configura la tricontinentalidad del territorio nacional, desarrollando una potencialidad espacial difícil de encontrar en otros países. Esta característica del territorio chileno se sustenta también en una serie de rasgos morfológicos comunes de los tres continentes, en que sobresalen las cadenas montañosas, las depresiones, el vulcanismo y la acción glaciar en todo el país.

La singularidad de esta posición geográfica y las características físico-naturales del territorio, influyen y explican que los eventos naturales extremos sean parte de la historia de Chile. Las amenazas de origen natural más recurrentes son terremotos, erupciones volcánicas, sequías e intensas precipitaciones concentradas en cortos períodos de tiempo, las cuales generan inundaciones y deslizamientos. Tomando en consideración la magnitud e impacto del evento, sin duda los terremotos y tsunamis son los más importantes en términos de víctimas y pérdidas económicas, pero son los eventos hidrometeorológicos los más recurrentes en el país (UNESCO, 2010). De esta manera, se tratarán las amenazas de origen natural presentes en nuestro territorio, de acuerdo a su origen.

Amenazas Geológicas

La localización geotectónica de Chile en el Cinturón de Fuego del Pacífico, implica que el país se encuentre emplazado en una de las zonas con mayor liberación de energía del planeta. La permanente convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, en la denominada zona de subducción, hace de nuestro país un territorio con una alta concentración de volcanes y sismos de grandes magnitudes.

Amenaza Volcánica

Chile es el segundo país a nivel mundial con mayor concentración volcánica, con más de dos mil volcanes, de los cuales 91 se consideran geológicamente activos, incluidos los dos más activos de Sudamérica: Villarrica y Llaima, ambos en la Región de la Araucanía.

El territorio chileno, a través de su evolución geológica, siempre ha presentado manifestaciones volcánicas, estimándose que en Chile ocurre una erupción significativa cada 8-10 años, registrándose 413 erupciones volcánicas desde el siglo XVI a la fecha. De acuerdo a los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), aproximadamente el 30% del territorio nacional está en áreas de influencia directa de los volcanes activos y hasta un 50% podría verse afectado de alguna forma, en donde destacan los altos niveles de exposición de la infraestructura energética, comunicaciones e industrias de gran importancia para la economía nacional (OVDAS, 2009).

Amenaza Sísmica

Chile concentra uno de los más altos niveles de actividad sísmica en el mundo, registrándose diariamente un promedio de 200 sismos entre perceptibles e imperceptibles. Las estadísticas demuestran también que, en promedio, en los últimos cinco siglos se ha generado un terremoto de magnitud superior a 8 en Escala Richter en alguna parte del territorio nacional (Madariaga, 1991), en donde destaca el terremoto de 1960, el más grande registrado en la historia mundial, con una magnitud de 9,5 en la Escala de Richter.

El último acontecimiento de mayor impacto nacional en esta amenaza registrado, fue el terremoto del 27 de febrero de 2010, catalogado como el sexto más grande de la historia.

El sismo alcanzó una magnitud de 8.8 Mw, con una zona de fractura de 630 kilómetros que afectó a más del 60% de la población del país. Como consecuencia de este sismo, se generó un tsunami que cobró la vida de 521 personas.

Amenaza de Tsunami

La configuración paralela de la línea de costa en relación a la zona de subducción, genera que todo el borde costero de nuestro país se encuentre expuesto de manera constante a la amenaza de tsunami. Estos son eventos naturales extremos, poco frecuentes, pero se encuentran entre los más complejos fenómenos físicos (Lagos, 2000).

Las estadísticas demuestran que el 52,9% de los tsunamis registrados en el mundo se han originado en Chile (Mc Caffrey, 2007). Es importante destacar que para que un sismo tenga potencial tsunamigénico este debe presentar magnitudes superiores a 6,5 grados en la Escala de Richter, hipocentros superficiales (menores a 60 kilómetros) y epicentros oceánicos cercanos a la línea de costa (Lagos, 2000). La combinación de estos factores determina que el arribo del tsunami a la costa sea un fenómeno complejo y que las alturas máximas de la inundación se diferencien de manera considerable a lo largo del borde costero (Satake et al., 2003).

Amenazas Hidrometeorológicas

La gran extensión latitudinal de Chile trae como consecuencia que el país posea una amplia gama de climas, asociados a la circulación atmosférica y oceánica que generan desde los climas subtropicales y áridos del norte hasta los subpolares y polares en el extremo austral, así como también permite la existencia de una variada morfología, condicionada por la estrechez del territorio, con altitudes que varían entre los 0 y 5.000 m.s.n.m. en apenas 300 kilómetros de ancho promedio. Así, los ríos que fluyen desde la Cordillera de Los Andes hacia el mar tienen un alto potencial erosivo.

Los sistemas frontales sucesivos e intensos que afectan principalmente a la zona centro-sur del territorio, con períodos lluviosos entre seis y ocho meses al año, son la principal amenaza hidrometeorológica del país, por cuanto desencadenan un conjunto de procesos asociados tales como desbordes de cauces y sus consecuentes inundaciones, anegamientos especialmente en zonas de bajas pendientes y deslizamientos, aluviones y avalanchas de nieve en la zona cordillerana (UNESCO, 2010).

También se debe mencionar que las zonas del altiplano del Norte Grande de Chile son frecuentemente afectadas por precipitaciones convectivas intensas y nevazones durante la época estival, que generan aluviones y desbordes de cauces e inundaciones, que impactan localidades del altiplano y pre cordillera, haciendo sentir su efecto, también, en la Depresión Intermedia y la zona litoral del norte grande.

En la zona costera, desde Arica a Punta Arenas destacan las intensas marejadas generadas por tormentas en el Océano Pacífico, que en el último tiempo han causado grandes estragos en diversas localidades costeras del país. Todos los procesos anteriormente mencionados se ven agravados en aquellos años con manifestación del fenómeno climático de El Niño, oscilación sur que genera un aumento de la temperatura superficial del Océano Pacífico frente a las costas de Chile, incrementando las precipitaciones en el territorio. En el caso contrario, está la corriente de La Niña, la cual produce un enfriamiento de la temperatura superficial del mar, disminuyendo las precipitaciones y generando sequías en gran parte del territorio nacional, lo que se traduce en emergencias agrícolas, incremento de los incendios forestales, entre otros.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Interamericano de Desarrollo (2007): "Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres".

- Banco Interamericano de Desarrollo (2007): "Reducción del Riesgo de Desastres a través de la Gestión Ambiental: Uso de Instrumentos Económicos".

- Comunidad Andina (2009): "Educación para la Gestión del Riesgo de Desastres". - Comunidad Andina (2009): "Incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión Territorial".

- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2004): "Living with risk: a global review of disaster reduction initiatives", Ginebra, Suiza, 23p.

- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2005): "De las Palabras a la Acción: Guía para la implementación del Marco de Acción de Hyogo", Ginebra, Suiza, 166p.

- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2007): "Lineamientos para las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres".

- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2009): "Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres".

-Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2011): "Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2011: Revelar el riesgo, replantear el desarrollo".

- Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (2013): "Comunicado de Ginebra", Actas de la IV Sesión de la Plataforma Global de RRD.

- Gobierno de Australia (2010): "Guidelines for the Development of Community Education, Awareness & Engagement Programmes".

- Gobierno de Chile (2010); "Plan de Reconstrucción: Terremoto y Maremoto de 27 de febrero de 2010".

- Gobierno de Chile (2013): "Política Nacional de Seguridad Escolar y Parvularia". - Gobierno de Colombia (2009): "Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Proyecto de Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia".

- Gobierno de Colombia (S/A): "Política Nacional en Gestión del Riesgo". - Gobierno de Guatemala (2009): "Política para la Reducción del Riesgo de Desastres en Guatemala".

- Gobierno de Japón (S/A): "Disaster Management in Japan". - Gobierno de Panamá (2011): "Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres".

- Lagos, M. (2000): "Tsunamis de origen cercano a las costas de Chile", Revista de Geografía Norte Grande, N° 27, pp. 93-102.

- Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. - Ley 20.370, General de Educación. - Madariaga, R. (1998): "Sismicidad en Chile", Física de la Tierra, N° 10, pp. 221-258. - Maskrey, A. (2011): "Reducing Risk and Curbing Losses through Knowledge-Based Actions".

- Mc Caffrey, R. (2007): "The Next Great Earthquake", Science, v.315, pp.1675-1676. - Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2013): "Reporte de Cumplimiento de la Reconstrucción del Terremoto de 27 de febrero de 2010".

- Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2010): "Análisis de riesgos de desastres en Chile", VI Plan de Acción DIPECHO.

- Organización de las Naciones Unidas (2010): "Diagnóstico de la Reducción del Riesgo de Desastres en Chile".

- Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2004): "Memoria Histórica ONEMI".

- Oficina Regional de UNISDR para las Américas (2012): "Comunicado de Santiago", Actas de la III Sesión de la Plataforma Regional de RRD para las Américas.

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012): "Putting Resilience at the Heart of Development: Investing in Prevention and Resilient Recovery".

- Proyecto Esfera (2004): "Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre".

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

División Jurídica

Cursa con alcance decreto Nº 1.512, de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Nº 2.768.- Santiago, 26 de enero de 2017.

Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se aprueba la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

No obstante, cumple con hacer presente que, a la fecha de emisión de ese acto administrativo se encontraba vigente el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Sendai, Japón, el 18 de marzo de 2015, cuyo objetivo es garantizar la continuidad del trabajo hecho por los Estados y otras partes interesadas en relación con el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, este último instrumento sobre el cual se desarrolla la política que se viene aprobando.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.

Al señor

Ministro del Interior y Seguridad Pública

Presente.