Labor Parlamentaria

Participaciones

Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha

Antecedentes

- Senado

- Sesión Ordinaria N° 71

- Celebrada el 28 de noviembre de 2006

- Legislatura Ordinaria número 354

Índice

Cargando mapa del documento

Mociones

MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA EN MATERIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR (4695-04)

Autores

Honorable Senado:

I. Introducción

Se entiende por acoso escolar o bullying (del inglés) es una forma de acoso psicológico perpetrada por un niño que es o se siente de alguna manera superior que los demás de una escuela. [1] El «bullying» hace referencia a un grupo de personas que se dedican al asedio, persecución y agresión de alguien, o bien a una persona que atormenta, hostiga o molesta a otra.

Literalmente, en inglés, “bully” significa matón o agresor. En este sentido, se trataría de conductas que tienen que ver con la intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos, sobre una o más víctimas. Casi siempre, lejos de los ojos de los adultos, con la intención de humillar y de someter abusivamente a una victima indefensa.

Los investigadores aceptan generalmente (DSM-IV. Clasificación de enfermedades mentales de la American Psychriatric Association (APA)) que el acoso escolar tiene tres elementos esenciales:

1.El comportamiento del acosador es agresivo y negativo.

2.El comportamiento del acosador se reitera.

3.El comportamiento del acosador ocurre en una relación desigual de poder entre las partes implicadas.

Las situaciones anteriormente expuestas, resultan bastantes comunes en las instituciones educativas y pueden llegar a ser muy dañinas para quienes las sufren, generalmente en silencio y en soledad.

Las formas más comunes en las que éste fenómeno puede presentarse, son de variados tipos: Intimidaciones verbales, intimidaciones psicológicas, agresiones físicas, daño a las pertenencias, aislamiento social. También está el acoso de tipo racista, cuyo objetivo son las minorías étnicas o culturales, el acoso sexual que hace que la víctima se sienta incómoda y humillada. Actualmente se da el acoso anónimo mediante el teléfono celular o el mail con amenazas, palabras o intimidaciones verbales ofensivas.

Habitualmente los casos de bullying se dan en alumnos cuyas edades comprenden los seis y diecisiete años. Pero la edad de mayor riesgo en la aparición de la violencia se sitúa entre los once y los quince años. Por la importancia del tema, en el próximo artículo señalaré la manera que tienen padres y profesores de detectar el problema a tiempo y formas que tienen los docentes de ayudar a un niño o joven que sufre este flagelo.

Reenumerando, encontramos las ss. acciones típicas que constituyen tal acoso:

1.Cuando un chico o una chica se mete con otro compañero o compañera insultándole, poniéndole sobrenombres irónicos o ridículos, burlándose de él o ella, amenazándolo/a, tirándole sus cosas, pegándole o diciendo a los otros que no se junten con él o con ella, etc.

2.Cuando en el patio de recreo, en los pasillos, en los servicios y en la propia clase sucede, a veces, que unos compañeros/as se meten con otros/as, se burlan de su aspecto, se ríen de ellos, y luego dicen que ha sido jugando o que el otro es un quejumbroso, etc.

3.Cuando algunos chicos y chicas les dicen a los demás que no le hablen a otra chica o chico, para que no tenga amigos ni amigas, o le acusan falsamente de algo.

4.Cuando un chico o una chica abusa de su fuerza o se pone en actitudes matonescas, pegan o amenazan a otro compañero o compañera que no es tan fuerte, o que le da vergüenza enfrentarse con él o con ella y siempre se calla y aguanta.

5.Cuando un grupo de chicos o chicas levanta rumores falsos sobre un chico o una chica, simplemente porque no quiere salir con ellos o no están dispuestos a hacer lo que ellos quieren ni aguantar sus cosas y empieza a perder sus amigos/as y a tener cierta fama.

No hay que confundir estas situaciones con los típicos altibajos que se producen en las relaciones entre los alumnos, especialmente a lo largo de la etapa de la adolescencia y pre-adolescencia. Los conflictos y las malas relaciones entre iguales, los problemas de comportamiento o de indisciplina son fenómenos perturbadores pero no son verdaderos problemas de violencia, aunque pueden degenerar en ellos, si no se resuelven de una forma adecuada.

Para prevenir y atajar posibles brotes, es muy conveniente centrar el tema y dejar de pensar "que todo esto es normal entre escolares" ni "que se trata sólo de bromas".

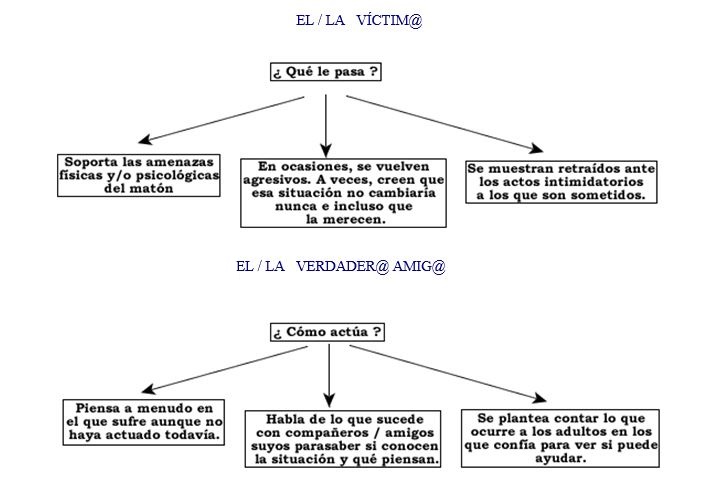

III. Trama de relaciones del acoso o intimidación escolar:

1. Acosador: es un líder o forma parte de su pandilla. Se creen superiores y atacan a los débiles o a los que no siguen sus reglas. “Si no eres como ellos serás uno de sus blancos”.

Suelen ser chicos que provienen de familias desestructuradas y que encuentran en el grupo de amigos una referencia, se sienten acogidos y protegidos, son valorados y por eso comienzan a seguir sus andanzas.

Suele ser buen estudiante, tal vez su físico no es muy agraciado, no se enfrenta a sus agresores y eso hace que éstos se envalentonen.

2. Acosado: suele ser buen estudiante, tal vez su físico no es muy agraciado, no se enfrenta a sus agresores y eso hace que éstos se envalentonen.

Tiene dificultades de comunicación o es tímido y tiene pocos amigos. Poco a poco se irá encerrando en sí mismo y dejará de tener una vida social y de ocio acorde para su edad. No saldrá de casa por miedo a sufrir un ataque y su recogimiento será motivo de refuerzo para su agresor.

Sus padres suelen describirle como un chico bueno que no se mete con nadie y que no da problemas, pero cuando llega el suicidio o una agresión mayor por parte del acosador, éstos se sentirán culpables por no haberse dado cuenta o porque su hijo no lo contó ni a profesores ni a sus padres. Esto denota que existen unas dificultades de comunicación o una falta de confianza en los mayores, que hace que el niño se sienta solo ante esta situación y que busque el camino más rápido para dejar de sufrir.

Tras una agresión continuada, la persona se encuentra en un pozo sin salida aparecerán ideas negativas que le llevaran poco a poco a sumirse en una depresión producto de la cual aparecerá el suicidio como forma de salir de todo

En un estudio sobre bullying en España, aparecen cuatro aspectos claves:

a) ataques o intimidaciones físicas, verbales o psicológicas, destinadas a causar miedo, dolor o daño a la víctima;

b) abuso de poder, del más fuerte al más débil;

c) ausencia de provocación por parte de la víctima;

d) repetidos incidentes entre los mismos niños o jóvenes durante un tiempo largo y sostenido.

El acoso escolar se divide en dos categorías:

1.Acoso directo: es la forma más común entre los niños.

2.Acoso indirecto o agresión social: suele ser más común entre las niñas y en general a partir de la preadolescencia. Se caracteriza por llevar al individuo a un aislamiento social. Este aislamiento se consigue mediante técnicas variadas que incluyen: difundir rumores, rechazar el contacto social con la víctima, amenazar a otros niños que se lleven bien con la víctima, criticar rasgos sociales, la manera de vestir de la víctima o su religión, raza, discapacidad.

El acoso escolar tiene frecuentemente lugar en zonas de la escuela bajo supervisión nula o mínima de los docentes: el furgón escolar, la cafetería, entre las clases, en los baños o durante el recreo.

II. Ejemplos concretos de acoso o intimidación escolar:

Un estudiante se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro estudiante o varios de ellos. Implica a veces el golpear o dar patadas a otros compañeros de clase, hacer burlas, recibir provocaciones continuas, decir sobrenombres degradantes, agredir verbalmente, ser objeto de rumores o mentiras, ser objetos de ataques y destrucción de sus pertenencias

IV. Mitos acerca del acoso o intimidación escolar:

1. «Han sucedido desde siempre y no pueden cambiarse»

Estas creencias inciden en «que no se intervenga» en la búsqueda de una solución.

2. Esas agresiones «son cosa de los chavales», como sinónimo de poco importante.

Las edades clave son de diez a quince años. Hay un primer tramo, de diez a doce, en el que se comienzan a fraguar las relaciones interpersonales de manera importante. Aquí hay bastante frecuencia de casos. De doce a quince años, los casos se dan menos, pero son los más graves.

3. El síndrome de Estocolmo del Menor

La sintonía interna (o externa) con el ‘bully’ se da cuando los iguales (o el adulto testigo) asumen en su interior esa inmoralidad, miran para otro lado y la víctima queda sola. Aquí entraríamos en el fenómeno del gregarismo y de amoralismo ético. Evitar y evadir todo conflicto de conciencia (“a mí que me registren...”) (con lo cual el síndrome de Estocolmo se convierte en síndrome de Pilatos).

4. La violencia en centros educativos es una «respuesta a una provocación»

Como argumentan los agresores o los testigos (“algo habrá hecho”, “que espabile”, “así se hace fuerte”). Esa idea es especialmente peligrosa porque hace al agredido «doblemente víctima» ya que se le considera culpable del suceso.

5. El agresor no mide las consecuencias de sus actos, no tiene capacidad responsable.

«El niño acosador tiene una mentalidad maquiavélica y necesita ayuda psicológica». El agresor «no tiene un pelo de tonto, sabe mentir estupendamente, enreda a los adultos, y acusa y atribuye la provocación a la víctima». El agresor sabe que lo que está haciendo está mal. Esto está muy estudiado. No se trata de un burro inconsciente. Es alguien de mentalidad un poco maquiavélica, que busca siempre una justificación a sus actos: «Es que se lo buscaba», «es que es tonto...».

6. No notamos nada. Parecen felices.

Normalmente los padres no se enteran y si lo hacen es de forma accidental pues alguien próximo al niño (un compañero de clase o un hermano) es el que da la voz de alarma. El principal motivo por el que un niño no explica en su casa lo que le están haciendo en el centro educativo es porque nadie le ha dicho que es bueno decirlo.

Como los protagonistas saben que es una conducta prohibida e indecente, procuran ocultarlo y actúan en los sitios oscuros, físicos y psicológicos. Por ejemplo, pasillos, aseos de colegios, salidas de patio... También dentro del aula, pero de forma oculta. Es un fenómeno que se ubica en el microsistema de los iguales, en donde los niños se comunican sin compartirlo con los mayores.

7. Los profesores «no se enteran» de que están ocurriendo esos incidentes.

Los docentes lo saben o lo intuyen, pero «muchos» minimizan el problema o carecen de técnicas de resolución de conflictos.

8. Los afectados son niños problemáticos

Suelen estar en el grupo de los buenos estudiantes, suelen ser psicológicamente menos fuertes y asertivos, en el sentido de enfrentarse a las agresiones y no afrontarlas.

9. El síndrome del chivato

Los compañeros miran para otro lado cuando se producen las agresiones, físicas o psicológicas. El 85% de los alumnos se enteran de las agresiones. Realmente es un fenómeno que se ubica en el microsistema de los iguales, en donde los niños se comunican sin compartirlo con los mayores. No se quiere ser chivato, ni aparecer como débil.

10. “No es para tanto...”

El suicidio y el asesinato son los efectos más graves del acoso. Se dan muy poco, pero se dan... El acoso puede llevar a la víctima al suicidio. En Suecia, en 1978, se suicidaron sucesivamente y en pocos meses tres niños tras sufrir acoso escolar. A partir de ese momento, el Gobierno sueco hizo el primer estudio de bullying que se conoce. Los suicidas de la escuela Columbine, en Littleton, Colorado, fueron a jugar a los bolos antes de liquidar a tiro limpio a sus compañeros y morir ellos mismos (de ahí el título Bowling for Columbine, de Michael Moore).

11. Escarmiento punitivo al provocador. Verás cómo se le quitan las ganas.

¿Hay que buscar culpables? Una cosa es impunidad y otra irrresponsabilidad. Se tienen que depurar responsabilidades. Si no se aclaran responsabilidades, el fenómeno se puede repetir más de la cuenta. El culpable es una figura que, como estamos hablando de juventud y de infancia, no es necesariamente útil. Es muy importante que el clima de la escuela comprenda lo qué ha ocurrido y que se aclare.

Frente al chico "bully" es recomendable una terapia intensiva por un psicólogo fuera de la escuela, así como un "control- positivo" de sus acciones, se le ha de valorar cada vez que actúe bien.

12. Ya se pasará. Todos hemos pasado por esto.

La violencia deja huella en todo el mundo. No sólo en la víctima. En los agresores, las huellas son muy importantes a corto, medio y largo plazo. También deja huella en los testigos. El pensar que quizás se podría haber hecho algo es muy duro para mucha gente. No deja indiferente a nadie. Deja secuelas.

13. El bullying escolar va en aumento

Lo que está en auge es la búsqueda de transparencia. Faltan datos recientes. Ahora hay maltrato y seguramente lo hubo antes.

El último informe del Defensor del Pueblo de España, realizado en 1999 con encuestas a 3.000 alumnos, destacaba que más del 30% de los escolares declaraba sufrir agresiones verbales con cierta frecuencia y cerca de un 9% amenazas con la finalidad de meterles miedo . [2]

V. Efectos del acoso o intimidación escolar:

Los niños que son intimidados experimentan un sufrimiento real que puede interferir con su desarrollo social y emocional, al igual que con su rendimiento escolar. Algunas víctimas de intimidación hasta han intentado suicidarse antes de tener que continuar tolerando tal persecución y castigo.

El fenómeno de acoso escolar o bullying lleva consigo una serie de consecuencias, no sólo para la víctima (las que pueden ser más devastadoras), sino también para el agresor y para los espectadores del fenómeno (niños y jóvenes en proceso de crecimiento y desarrollo). Los principales efectos sobre la salud mental del agredido tienen relación con dificultades de rendimiento y, en algunos casos, fracaso escolar. Además, alto nivel de ansiedad y fobia escolar en situaciones extremas, así como baja autoestima, cuadros depresivos, bajas expectativa de logro, intentos de suicidio e indefensión aprendida: el niño o joven aprende que no puede controlar los recursos de su entorno mediante sus respuestas, por lo que deja incluso de emitirlas.

En ocasiones el chico o chica con el que se meten los demás puede llegar a pensar que tiene la culpa de lo que le ocurre. Puede sentirse tan triste y decepcionado de sus malas relaciones con sus compañeros que tendrá problemas para concentrarse y su rendimiento académico bajará; incluso puede caer en una depresión. En todo caso, su situación personal se convierte en algo que a nadie le gustaría sufrir, y nadie debería sufrirlo.

A veces la intimidación produce la venganza del acosado. Algunos casos, particularmente en los EEUU, han terminado en masacres, disparos, y otras crisis de gran magnitud mediática.

Los niños y adolescentes que intimidan, se engrandecen y cobran fuerzas ("thrive") al controlar o dominar a otros. Ellos muchas veces han sido las víctimas de abuso físico o de intimidación. Los intimidadores ("bullies") pueden también estar deprimidos, llenos de ira y afectados por eventos que suceden en la escuela o en el hogar. Los niños que son el blanco de los intimidadores también tienden a caer bajo un perfil particular. Los intimidadores a menudo escogen niños que son pasivos, que se intimidan con facilidad o que tienen pocos amigos. Las víctimas también pueden ser más pequeños o menores a quienes se les hace muy difícil defenderse a sí mismos.

VI. El acoso o intimidación escolar es una responsabilidad colectiva de la comunidad educativa:

Los profesores/as y los padres tienen una responsabilidad especial en el cuidado de niños/as y adolescentes, y eso incluye ayudar a quien están siendo víctima de estas conductas no deseadas en la escuela. Pero los adultos no pueden hacerse cargo de estas tareas, sin la ayuda de los propios niños/as y adolescentes.

Cuando alguien está siendo víctima del fenómeno "bullying" en un centro educativo, el resto de compañeros que no están implicados directamente, si saben sobre lo que está sucediendo en el aula, en el recreo o en la calle. Aunque ellos no estén envueltos, podrían ayudar a quienes sufren estas conductas no deseadas.

Podrían animarles a hablar directamente con un adulto, o bien podrían ofrecerle hablar con un adulto en su favor. Así, puede ser que los compañeros agresores dejen de actuar contra otros, pues no les gustará saber que hay adultos que saben que están haciendo y que no pararán hasta verlos actuar de este modo.

Todos los miembros de una comunidad educativa (alumnado, padres/madres, profesorado,...) tienen una responsabilidad importante en la ayudar a quiénes están siendo víctimas y hablar de quienes tienen estos comportamientos violentos.

La obligación de los padres, profesores y miembros de la comunidad escolar es evitar que la violencia germine en nuestros niños. El acosador de hoy puede ser el maltratador de mañana.

VII. Acciones contra el acoso o intimidación escolar:

1. Promovidas por los padres:

Si un niño está intimidando a otros, es importante que buscar ayuda para él o ella tan pronto como sea posible. Sin una intervención, la intimidación puede llevar a serias dificultades académicas, sociales, emocionales y legales. Hablar con un pediatra, maestro, principal, consejero escolar o médico de familia del niño es relevantísimo. Si la intimidación continúa, una evaluación comprensiva por un siquiatra de niños y adolescentes u otro profesional de la salud mental debe de ser planificada. La evaluación puede ayudar a padres y niños a entender cuál es la causa de la intimidación y a desarrollar un plan para ponerle fin al comportamiento destructivo.

También es importante que se responda de manera positiva y con aceptación. Se recomienda hacer entender al acosado que no es su culpa y que él o ella hizo lo correcto al comentarlo a terceros. Otras sugerencias específicas incluyen lo siguiente:

•“Pregúntele a su niño lo que él o ella cree que se debe de hacer. ¿Qué él ha tratado ya? ¿Qué le funcionó y qué no le funcionó?

•Busque ayuda de la maestra del niño o del consejero de la escuela. La mayor parte de la intimidación ocurre en las áreas de juego, en las cafeterías, los baños, los autobuses escolares o en los pasillos donde no hay supervisión.

•Pídale a los administradores de la escuela que busquen información acerca de programas que han sido utilizados en otras escuelas y comunidades para combatir la intimidación, tales como la mediación entre los pares, la resolución de conflictos, el adiestramiento para controlar la ira y el aumento en la supervisión por adultos.

•No estimule a su niño para que se defienda peleando. En vez de ello, sugiera que él o ella trate de alejarse para evitar al intimidador, o que busque la ayuda del maestro, entrenador u otro adulto.

•Ayude a su niño a practicar a hacer valer sus derechos. El simple acto de insistir que el intimidador lo deje solo o quieto puede tener un efecto sorpresivo. Explíquele a su niño que la meta del intimidador es lograr una respuesta.

•Ayude a su hijo a practicar qué decirle al intimidador de manera que esté preparado para la próxima vez.

Estimule a su niño para que esté con sus amigos cuando viaja hacia la escuela y de regreso, durante los viajes para hacer compras, o en otras salidas. Los intimidadores tienden a no molestar al niño que está en un grupo.

Si su niño se torna retraído, deprimido o si se resiste a asistir a la escuela, o si usted se da cuenta de un deterioro en el comportamiento escolar, puede necesitarse una consulta o intervención adicional. Un siquiatra de niños y adolescentes u otro profesional de la salud mental puede ayudar al niño, a la familia y a la escuela a desarrollar una estrategia para tratar con la intimidación. Busque a tiempo la ayuda profesional para así evitar el riesgo de consecuencias emocionales duraderas para su niño” [3].

2. Promovidas por la comunidad escolar:

Los profesores o profesoras deben cuidar o estar atentos a la relación de los alumnos y alumnas en los pasillos, en el patio y en el comedor. Para el niño agredido los peores momentos se sufren cuando los profesores no están presentes. Los rayados en las puertas de baños y paredes (nombres que aparecen habitualmente); la no participación habitual en salidas del grupo; darle importancia a las risas o abucheos repetidos en clase contra determinados alumnos o alumnas; estar atentos a aquellos alumnos que sean diferentes, por su forma de ser o aspecto físico; si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si cada día explica que pierde su material escolar; escasas o nulas relaciones con los pares; quejas somáticas constantes como dolores de cabeza, de estómago o de otro tipo cuya causa no está clara; variaciones del rendimiento escolar; pérdida de concentración; quejas de los padres que dicen que no quiere ir al colegio.

La mayoría de las veces los padres y profesores son los últimos en enterarse de lo que les ocurre a los niños. La vergüenza o el miedo a las represalias y la falta de comunicación con los adultos son los principales motivos por lo que un estudiante no se atreve a contar lo que le sucede.

VIII. TESTIMONIOS REALES

1. Una víctima :

”Cuando estaba en la escuela, me cogieron manía y no pararon durante dos años. Nadie hablaba conmigo. No hice nada por culparles, y todavía no sé la razón por que siempre me intimidaban. No era más rica o más pobre, ni era de una raza diferente.

Solía llorar cuando me acostaba cada noche. Era desgraciada. Cuando mis padres lo supieron, hablaron con el director, pero él no estaba interesado y les dijo que no podría hacer nada. Mis padres conocían a los padres de los chicas que me amenazaban. Una incluso vivió en la misma calle y habíamos sido amigas desde los dos años. Como una oveja, ella descargó porque nadie más hablaba conmigo.

Todo esto sucedió a los 6 años y perdí casi toda mi autoconfianza y empecé a odiarme. Odiaba pensar que esto pudiera ocurrirle a cualquier otra chica. Tengo un miedo si una chica no me habla, ellos empezaron todo y nunca pararán. No quisiera que continuara durante el resto de mi estancia en el colegio. No podría hacer frente. [4] (Chica, 14 años)” .

2. Un agresor ("bully"):

”Nunca he intimidado a nadie. Si lo haría, si alguien me molestara y se riera de mí, entonces me defendería. Yo no soy un valentón. No creo que haya alguien en el colegio que abuse de otros compañeros de ésta u otra forma." (Chico, 16).

3. Un padre :

”Mi hija ha sido intimidada por otros compañeras, desde que estaba en el colegio. Diariamente le llamaban con nombres como 'perra' y 'basura'. Hemos intentado todo, pero nadie escucha. Ella intentó suicidarse. Lo único que ella desea es ser una chica feliz en la escuela con sus amistades. No quisiera que ningún padre sufriera lo que hemos sufrido. Nosotros continuaremos luchando."

4. La escuela :

”La gente podría decir cualquier cosa como "eso es una escuela terrible porque han sido intimidados por otros compañeros', o podrían decir, '"ese es un buen colegio porque están haciendo frente a ello". Decidimos asumir el riesgo" (Director de un colegio que desarrolló un programa anti-bullying).

IX. El acoso o intimidación escolar en España:

Teodoro Hernández de Frutos, sociólogo de la UPNA (Universidad Pública de Navarra), es autor, junto a otros investigadores de la UPNA, del estudio Aportaciones teórico-prácticas para el conocimiento de las actitudes violentas en el ámbito escolar, que fue promovido por el Instituto Navarro de la Mujer y que incluye una encuesta a más de 600 alumnos de secundaria de Navarra.

1. Datos generales:

Un dato es que la violencia «bullying» afecta a entre un 7 y un 10% de la población escolar. O que al menos un 25% de los alumnos se han sentido amenazados alguna vez.

Los alumnos de 3º de Educación secundaria (13 y 14 años) son los que más sufren y ejercen el acoso escolar. Los chicos de esta edad suelen desarrollar una violencia física con sus compañeros y las chicas, en cambio, llevan a cabo una violencia verbal y de exclusión (hacen el vacío o dejan de lado a algunos compañeros).

De su investigación se desprende que de todos los casos de bullying, el 1,8% son graves, el 10% moderados y el 50% leves. El informe también destaca que los jóvenes que viven sólo con un familiar (padre o madre) se meten más con sus compañeros que aquellos que conviven con más familiares. Además, prosiguen, cuando el alumno tiene una buena relación con su familia y está contento en el colegio, no suele acosar a sus compañeros.

Según el estudio, la violencia se puede desarrollar en cualquier espacio del colegio (patios, baños, pasillos...) Sin embargo, en las aulas es donde siempre «suele surgir la chispa», el detonante del problema.

El tipo de bullying más frecuente se traduce en insultar, reírse de los compañeros o ponerles motes. En el extremo opuesto está el hacer chantaje a los compañeros para pedirles dinero. El 26% de los alumnos confesaba que alguna vez habían visto a un compañero abusando de otro.

2. Perfil del agresor.

Suelen ser grupos de chicos (45%) o de chicos y chicas (23%), o un chico solo (14%). Más raros son los grupos de chicas o chicas solas. Suelen ser chicos conflictivos, que no se identifican con el colegio, a veces con problemas familiares, sobre todo de falta de supervisión y control. A veces hay consumo de drogas y alcohol. Buscan chivos expiatorios para purgar sus problemas y frustraciones. Obtienen satisfacción a través de la violencia para reafirmar su personalidad y su posición de liderazgo. No controlan sus impulsos y emociones. Los chicos tienden a los abusos físicos, seguidos por los psicológicos, y las chicas, a los psicológicos y relacionales.

3. Perfil de las víctimas.

Puede ser cualquiera. Pero puede haber rasgos que hagan especialmente vulnerables a algunos, como ser tímido, introvertido, hiperactivo, encerrado en sí mismo o tener alguna característica física que le diferencia (estar gordo, llevar gafas, ser bajito) o bien una característica académica, como ser «empollón» o llevarse bien con los profesores («pelota», para el agresor). Los efectos del «bullying» en la víctima pueden ser devastadores: se siente violentada, desprotegida, humillada, insegura, aislada, indefensa.

4. Dónde se da.

En cualquier centro y, según el estudio en Navarra, en cualquier parte de él: en el aula, en el patio, en los pasillos, en los aseos... aprovechando que no está el profesor o incluso en su presencia. También, en los alrededores del centro, en los lugares de ocio, etc.

5. Qué hacen los demás.

La mayoría de quienes no son ni víctimas ni agresores permanecen como meros «espectadores» y no hacen nada.

6. Violencia machista.

El estudio de Hernández reveló también la persistencia de ideas y actitudes machistas entre los más jóvenes. Por ejemplo, no eran pocos quienes decían que «las chicas son más débiles que los chicos», «las mujeres están más adaptadas para cocinar y planchar que los hombres» o, peor, que «es comprensible que un chico pegue a una chica si ésta antes le ha insultado».

7. La «ley del silencio».

Uno de los problemas es que no es fácil detectar el «bullying» y sobre todo conseguir pruebas, ya que impera una especie de «ley del silencio». Tanto las víctimas como los «espectadores» tienen miedo de hablar, por las posibles represalias. Y, sin embargo, como dice Teodoro Hernández, es necesario atajar esta violencia; se trata de una cuestión de «derechos humanos».

El asunto ha llegado a tal nivel en España, que el 20 de septiembre de 2006 el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que la futura reforma de la Ley del Menor, actualmente en trámite parlamentario, tipificará el acoso escolar y permitirá trasladar de centro a los jóvenes que maltraten a sus compañeros. Añadió que su departamento "ya está haciendo lo que debe, que es estar muy despierto para incorporar las nuevas realidades; fenómenos que no existían o de los que no teníamos conocimiento y que ahora emergen con mucha fuerza" [5].

IX. Acoso o intimidación escolar en Chile

1. Convivencia escolar: Concepto fundamental.

Los valores de convivencia en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza fija los requisitos mínimos que deben cumplir los diferentes niveles de enseñanza y establece el deber del Estado de velar por su cumplimiento. En su Artículo 2, la LOCE señala:

“La educación es el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”.

Al examinar qué factores dificultan el logro de los objetivos señalados por la LOCE, es claro que en el contexto de los valores de convivencia y participación responsable y activa en la comunidad, las prácticas discriminatorias y abusivas son obstáculo serio para la formación de personas autónomas, respetuosas, solidarias y participativas, personas con valores, y habilidades que les permitan convivir íntegramente en la sociedad de hoy.

Las medidas que conduzcan a erradicar dichas prácticas discriminatorias y abusivas deben considerar y proteger los derechos de los estudiantes, evitando concepciones reivindicatorias y confrontacionales. La perspectiva del resguardo de derechos debe estar orientada con sentido de comunidad, de proyecto compartido. De allí surge la responsabilidad por el otro, presente en los valores de solidaridad y colaboración que constituyen a la convivencia democrática.

2. Política de Convivencia Escolar

Dados los principios educativos expresados en la LOCE, el Ministerio de Educación debe velar por el cumplimiento de una educación integral. Un espacio para ello lo constituye la Reforma Educacional, la cual pone énfasis en una educación de calidad para todos, en un marco de igualdad de oportunidades y de soportes eficaces para el aprendizaje y la formación de niños, niñas y jóvenes. El Marco Curricular de la Reforma expresa los Objetivos Fundamentales Verticales, que dicen relación con niveles exigentes de conocimientos, habilidades y destrezas; y los Objetivos Fundamentales Transversales, que apuntan a la formación intelectual, ética y socioafectiva de los alumnos y alumnas. Esta dimensión es la base para la formación ciudadana y constituye el pilar de la construcción de la convivencia.

Visualizar la convivencia en la institución escolar es un tema que tiene diferentes formas de abordaje: está el del currículum, en la relación de la familia con la escuela; el de la influencia de los medios de comunicación de masas y del entorno geográfico y sociocultural; el clima escolar –el currículum oculto-; la calidad y modalidades de relación que existen entre las personas que forman parte de la comunidad educativa; los ceremoniales; los valores que el Proyecto Educativo Institucional pone en primer término; los estilos de gestión y las normas de convivencia.

3. En qué consiste la Política de Convivencia Escolar [6]

Dada la necesidad de articulación y fortalecimiento de las acciones tanto de programas ministeriales y de acciones en las comunidades locales, MINEDUC creó una Política de Convivencia Escolar, la que pretende ser marco orientador para las acciones que el Ministerio de Educación realice en favor del objetivo de aprender a vivir juntos. Así, esta Política cumplirá una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones que los actores emprenden y emprenderán en favor de la formación en valores de convivencia: respeto por la diversidad; participación activa en la comunidad; colaboración; autonomía; solidaridad. Tiene además un carácter estratégico, pues por una parte ofrece un marco de referencia que otorga sentido y coherencia a dichas acciones y, por otra, busca promover y estimular las acciones específicas que vayan teniendo lugar en los distintos sectores.

La formulación de la Política de Convivencia Escolar es el resultado del trabajo de reflexión realizado por diferentes actores en el Seminario Escuela, Convivencia y Ciudadanía, que tuvo lugar en octubre de 2000. A este trabajo se agregaron observaciones, documentos y experiencias aportados por la Comisión de Convivencia Escolar, por diversos programas del Ministerio de Educación y por la Unidad de Apoyo a la Transversalidad, así como las reflexiones emanadas de las mesas de trabajo en torno a los temas de discriminación en las escuelas y de violencia escolar.

Para ello se ha presentado un Marco Para la Buena Enseñanza, documento consensuado entre el Colegio de Profesores, Ministerio de Educación y Asociación de Municipios, es quien define los estándares de buen desempeño docente y señala que uno de los cuatro dominios que configuran el marco del excelencia en el desempeño es el de la creación de ambientes propicios para el aprendizaje. Y los criterios que definen ese estándar se refieren directamente al clima de confianza, respeto y equidad y a la consistencia de las normas de convivencia. Es necesario también que exista una mayor participación de la familia en el desarrollo escolar de sus hijos; que la comunidad educativa esté dispuesta a construir y reconstruir pedagógicamente su estilo de convivencia, considerando la importancia que tiene la delegación de atribuciones; otorgando confianza y creando oportunidades de mayor protagonismo de los estudiantes en los procesos de resolución pacífica de conflictos y en los canales de participación; estimulando una reflexión acerca de los valores que fundamentan las normas de convivencia y generando instancias de diálogo en torno al reglamento interno.

Para esta Política, la convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones humanas que establecen los actores educativos al interior del establecimiento. Así concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción. Asimismo, ella constituye un proceso transformador, dinámico y diverso. Por tanto, no admite un modelo único, no obstante, es necesario explicitar un mínimo común para todas las comunidades educativas del país.

Este mínimo es el que se quiere reflejar en los principios rectores de esta política, los que se subordinan a los siguientes marcos legales que les otorgan legitimidad y obligatoriedad:

• La Constitución Política de la República de Chile,

• Declaración Universal de los Derechos Humanos,

• Convención sobre los Derechos del Niño,

• Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990,

• Decretos Supremos de Educación, Nº 240 del 1999 y Nº 220 de 1998, en lo que respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales,

• Instructivo presidencial sobre participación ciudadana,

• Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. MINEDUC. 2000.

4. Principio rectores de la Política de Convivencia Escolar:

a) Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho

El artículo Nº 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. A la luz de estas palabras, se espera que en toda comunidad educativa que está al servicio de la persona y de la sociedad, los derechos esenciales de la naturaleza humana, como lo expresa la Constitución de la República de Chile, sean respetados, ejercidos y promovidos por cada uno de los distintos actores educativos: docentes, estudiantes, paradocentes y apoderados y apoderadas en la convivencia cotidiana, sin excepción alguna.

Niños, niñas, jóvenes y adultos, siendo titulares de esta condición intrínseca e inalienable, son llamados a construir comunidad en toda institución escolar.

b) Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derecho.

Históricamente, el niño, la niña y el joven no han tenido la misma visibilidad y valoración en la sociedad y en la cultura. De una completa invisibilidad social en la Antigüedad y en la Edad Media, se dio paso a una condición de dependencia y protección social hacia “los menores”, término más común para referirse a la infancia especialmente en condición irregular. Se inicia un siglo XXI con un paradigma de infancia que eleva a la niñez a la categoría humana de sujeto de derecho.

Siendo el desarrollo de la infancia y la juventud el objetivo directo de la política educacional, el compromiso ratificado del Estado chileno en la Convención sobre los Derechos del Niño, se apela particularmente a los establecimientos escolares a dar el reconocimiento del lugar propio que ocupan niños, niñas y jóvenes en la comunidad escolar y en la sociedad como personas íntegras, capaces y responsables.

c) La educación como pleno desarrollo de la persona

Siendo la Educación Integra de los sujetos un bien público que está consagrado en la Constitución de la República, y que es deber del Estado proteger el ejercicio de este Derecho, es necesario comprender que este derecho sólo se da en “la relación con otros” en un contexto plural y diverso que se enriquece en la heterogeneidad más que en la homogeneización de las relaciones. Es por ello que lograr el pleno desarrollo de la persona se requiere de un ambiente escolar dinámico, diverso, abierto, claro en sus posibilidades y oportunidades, no discriminatorio.

d) Convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la institución escolar

La institución escolar es considerada como una institución de privilegio en la formación ciudadana de los estudiantes y, por consiguiente, en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Un contexto escolar participativo donde los sujetos tienen diversas oportunidades de ejercicio progresivo de sus derechos y consecuentes responsabilidades, posibilita aprehender, en convivencia con otros, el respeto al otro y la corresponsabilidad en la construcción del clima cooperativo necesario para aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender hacer y aprender a aprender.

e) La convivencia escolar: un ámbito de consistencia ética

Cuando los valores compartidos logran plasmarse en la vida cotidiana de los establecimientos educativos, se puede decir que ella es consistente, es decir, que no existe diferencia entre los valores declarados y la vivencia de dichos valores.

f) Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia

La Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de su persona y de su familia, por lo que debiera ser pilar central de toda interacción humana al interior de cada establecimiento educacional.

La honra es un valor y un derecho. La honra dice relación con el respeto que los integrantes de la sociedad deben tener por la imagen que cada persona ha construido ante sus semejantes y, al mismo tiempo, el legado que ella quiere dejar en la memoria de otros seres humanos.

El derecho a la honra y al respeto por la intimidad de las personas es un principio que debe orientar la explicitación necesaria de los límites de intervención entre escuela y familia como entre familia y escuela.

g) Igualdad de oportunidades para niños y niñas, mujeres y hombres

El ser hombre y ser mujer, el ser niña y ser niño es una expresión natural de diferencia, que obliga a mirar la cultura escolar, las prácticas pedagógicas, la distribución de oportunidades y del poder desde las diferencias y de la igualdad de ambos géneros.

h) Las normas de convivencia: un encuentro entre el derecho y la ética

El punto de encuentro entre derecho y moral son los derechos humanos. Ellos se fundamentan en la ética como forma de realización histórica de la autonomía moral. Pero sin una legalidad, sin una normativa que los reglamente, son mera declaración de voluntad.

Es por ello que la política recomienda que todo Reglamento de Convivencia o de Disciplina debe construirse acorde con las normas contenidas en la legislación nacional e internacional vigente, tal como lo establecieron los principales representantes del sistema escolar en el documento Derecho a la Educación y Convivencia Escolar: Conclusiones y Compromisos.

5. Normativas, procedimientos y estrategias que contribuyen a mejorar la calidad de la convivencia en la institución escolar

La Política en Convivencia Escolar visualiza en la institución escolar dos mecanismos que adquieren máxima relevancia para la generación de óptimos estilos de convivencia al interior de las comunidades escolares: normativa escolar y procedimientos de abordaje pacífico de conflictos.

a) Normativa. Algunos criterios que deben ser considerados para la elaboración de normas:

• Que el Reglamento de Convivencia de cada establecimiento contenga los derechos y deberes para todos los actores educativos; un procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que vulneran las normas de convivencia; la descripción de procedimientos alternativos, si la comunidad así lo establece, para abordar los conflictos; una descripción de las sanciones que defina la escuela o liceo.

• Dado que el Reglamento de Convivencia tiene por objeto garantizar una respetuosa interacción entre los sujetos, el diálogo debe ser instrumento privilegiado para canalizar los criterios y procedimientos acordados para abordar los conflictos y problemas en la comunidad escolar.

• Las decisiones adoptadas no deben ser arbitrarias, sino que deben ceñirse a procedimientos, criterios y valores conocidos.

• Las normas debieran ser el resultado de un proceso abierto, participativo y plural que convoque a todos los miembros de la escuela o liceo. En su elaboración, revisión o análisis debieran participar el mayor número posible de miembros de la comunidad educativa.

• La presencia de normas y límites claros y suficientemente difundidos no tiene por fin la eliminación de los conflictos entre las personas, sino la eliminación de

arbitrariedades en la administración y el manejo de procedimientos justos al interior de la comunidad escolar.

• El Reglamento debe contener mecanismos para posibles modificaciones y adecuaciones en el tiempo.

Toda norma debe estar al servicio de las necesidades de los miembros de la comunidad, en el marco de la convivencia social. Si toda norma manda, prohíbe o permite definidos comportamientos, su proceso de elaboración debiera cumplir con cuatro condiciones o principios a lo menos:

b) Principios que las normas de convivencia deben respetar:

• De subordinación: Esto significa que toda norma de un establecimiento escolar debe estar sujeta a derecho. Por ende, debe ser acorde a la ley chilena y a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado chileno.

• De igualdad y no discriminación: Establecido en nuestra Constitución Política en el artículo 19 Nº 2, y en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 2. En el ámbito escolar, dicho principio significa que todos los niños, niñas y jóvenes son iguales, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, sexo, el idioma, la religión, o cualquiera otra condición del niño, de sus padres o apoderados. Es por ello que la norma y su aplicación deben ser justas, deben ser para todos y con igualdad de condiciones. Este requisito de una norma está estrechamente vinculado con la eliminación de la “arbitrariedad” como procedimiento. La arbitrariedad daña la relación y es un acto de injusticia en cualquier contexto de convivencia humana.

• De legalidad: Este principio comprende dos aspectos: por una parte significa que las normas de convivencia deben describir los comportamientos que se van a sancionar; y por otra que las sanciones que se impongan deben ser proporcionales a la falta y a la responsabilidad que le cupo a la persona

• De información: Las normas de convivencia deben ser puestas en conocimiento de todos los actores de la comunidad educativa. Este es un principio básico en cualquier sociedad democrática. Y es una condición que obliga, a los que están en el nivel superior de la jerarquía escolar, a difundirlas y a los que están en el nivel inferior de la jerarquía, a buscar acceso a la información.

• De formación: En el ámbito escolar, la norma debe tener un carácter formativo para las personas, es decir, que el sentido de la norma sea consecuente con la misión institucional.

c) Conflictos

Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre personas. En la medida en que somos diferentes, pensamos en forma diferente y tenemos intereses, actitudes y preferencias distintas los unos de los otros, es inevitable que surjan conflictos en la convivencia cotidiana.

En nuestra cultura existe un sistema de creencias que estigmatiza a los conflictos como negativos y a las personas que los explicitan, como “conflictivas”. Esto ha generado actitudes de temor y desconfianza, que tienden a atribuir a los desacuerdos y a los conflictos, características negativas y amenazadoras de la estabilidad.

En las interacciones con otros es habitual que surjan desacuerdos, sin embargo no todos los desacuerdos constituyen un conflicto. Este surge cuando alguna de las partes, o ambas, perciben que el otro constituye un obstáculo para lograr las propias metas.

6. Las tres áreas de la convivencia escolar

Por áreas de la convivencia escolar se entenderán todos aquellos espacios de la cultura escolar que impactan en el estado de la calidad de la convivencia escolar. Ellas son:

a) Normativa de la Convivencia.

Se entenderá como el área que interviene en la Convivencia Escolar que regula y orienta los comportamientos entre los sujetos desde el rol que cumple cada uno de ellos en la comunidad escolar. Establece límites, sentidos, valores y procedimientos, a través de un conjunto de normas sujetas a derecho, conocidas por todos los miembros de la comunidad escolar.

b) Participación Institucional de los Actores Educativos.

Área de la Convivencia Escolar vinculada al reconocimiento de los diversos actores educativos y organizaciones estamentales, basado en sus derechos y responsabilidades en la construcción de una buena Convivencia Escolar.

c) Desarrollo Pedagógico y Curricular.

Área de la Convivencia Escolar referida al ejercicio de prácticas pedagógicas coherentes con los enunciados y valores de una convivencia escolar democrática. Pertinencia e incorporación de contenidos y concepciones culturales de los sujetos participantes en el proceso de aprendizaje en el entorno escolar.

En Resumen, este instrumento se divide en 3 áreas y 6 Dimensiones

7. Política escolar de convivencia en cifras

De acuerdo al Informe Ejecutivo. Primer Estudio Nacional de Convivencia Escolar [7] , se encuentran los ss. indicadores:

a) Maltrato entre alumnos

La mayoría de los alumnos considera que no ha recibido maltrato y/o agresión de sus compañeros. Sin embargo el 28% de los alumnos considera que ha recibido insultos y maledicencia a menudo y el 9% señala ser golpeado frecuentemente. De acuerdo a esta relación, se concluye que los alumnos declaran ser víctimas principalmente de un maltrato psicológico mientras el maltrato físico (pegar) se presenta como el menos frecuente.

Desde la perspectiva de los alumnos, son aquellos de establecimientos particulares pagados los que presentan una menor incidencia de maltratos y/o agresiones. Los docentes al considerar estas formas de maltrato en el aula de clases coinciden en este aspecto excepto en el aislamiento social y rechazo, que presenta una menor frecuencia en los establecimientos subvencionados y municipalizados. También el aislamiento social ocurre con menor frecuencia en los establecimientos de menor tamaño y de poblados más pequeños; y en aquellos profesores que presentan una mayor experiencia docente.

b) Formas de abordar los conflictos

La mayoría de los profesores (80%) considera estar de acuerdo en que los conflictos en su establecimiento se resuelven en forma justa. Sin embargo los estudiantes manifiestan en un 70% estar de acuerdo con dicha afirmación. Profesores (70%) y estudiantes (74%) consideran que deben tomarse medidas más estrictas con los alumnos que causan problemas. Sin embargo, son los estudiantes quienes más las solicitan.

Los docentes declaran solucionar sus conflictos principalmente por la vía del diálogo (94%) frente a un 73% señalado por los alumnos. Aún así, son los estudiantes quienes manifiestan con mayor frecuencia el uso del castigo y la sanción, con un 53% ante un 40% admitido por los profesores.

A nuestro juicio, todos estos antecedentes ameritan un abordaje legislativo, toda vez que el acoso o intimidación escolar no sólo debe ser una política de Estado, la que debe desarrollarse de manera progresiva, sino que la convivencia escolar pacífica debe ser reconocida como un derecho humano fundamental de niños y niñas en el sistema escolar.

Por tanto, vengo en proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Agréguese al artículo Nº 2 de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, el siguiente nuevo inciso tercero:

“El derecho a la educación incluirá el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica entre los miembros de la comunidad educativa”.

[1] Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar

[2] Los mitos de la violencia Cristina Del Barrio coautora del informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar; profesora de Psicología Evolutiva y de Educación UAM. http://www.diariodeavisos.com/2004-10-11/noticias/educacion/P61567C.html

[3] http://www.aacap.org/page.ww?section=Informacion+para+la+Familia&name=La+Intimidacion+(%22Bullying%22)+No.+80

[4] http://www.el-refugioesjo.net/foro/viewtopic.php?t=130

[5] http://www.consumer.es/web/es/educacion/2006/09/20/155730.php

[6] De acuerdo al documento “Política de Convivencia Escolar. Marco de la política de convivencia. Resumen ejecutivo. Antecedentes”

[7] La Opinión de Estudiantes y Docentes 2005. Estudio solicitado por el Ministerio de Educación y la UNESCO. Ejecutado por IDEA Chile. Diciembre 2005. Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo