- Alto contraste

-

La Persona y los Derechos Humanos

Los derechos humanos | Guía de Formación Cívica

- Evolución, definición y fundamentos

Se han dado muchas definiciones sobre el concepto de Derechos Humanos y es posible encontrar diversas formas de referirse a ellos: derechos esenciales, derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos subjetivos públicos, entre otros. Si bien doctrinariamente se han desarrollado estas categorías, y adquirido una fisonomía propia, para efectos de esta Guía, se utilizarán indistintamente1 .

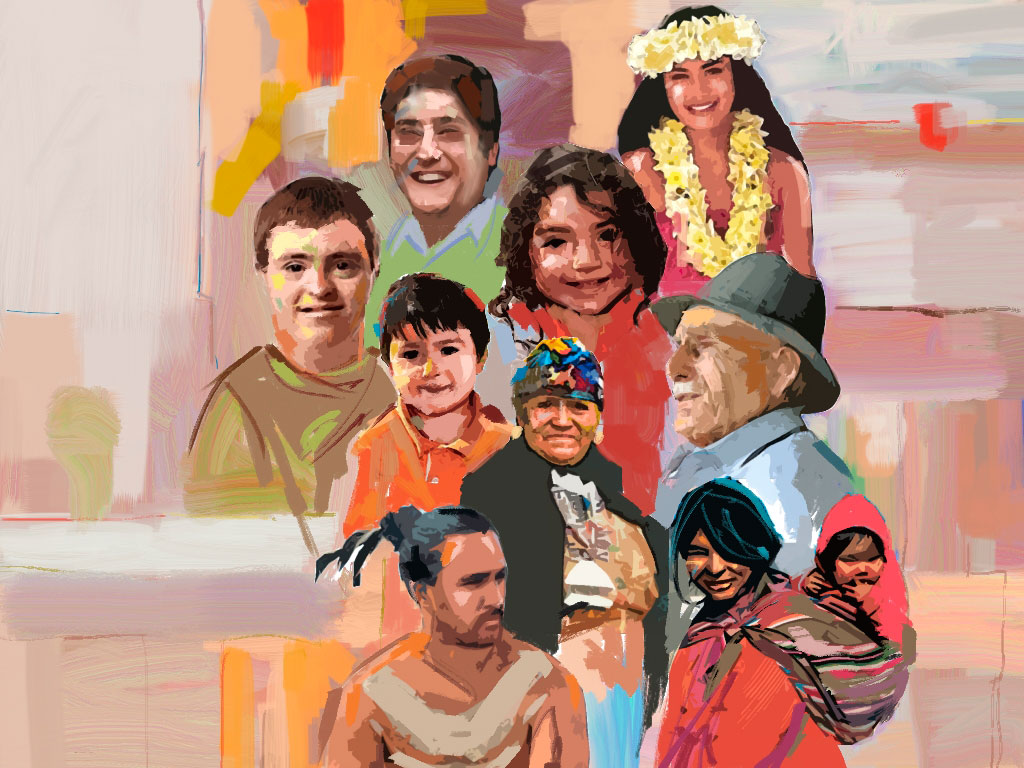

Según las Naciones Unidas, los Derechos Humanos pueden definirse como atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, género o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

A su vez, estos se encuentran protegidos por determinados ordenamientos jurídicos y deben ser protegidos a través de las Constituciones, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el que establece cuáles son las obligaciones que tienen los Estados de tomar medidas, o bien de abstenerse de ciertas actuaciones a fin de respetar, proteger y asegurar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

En este sentido, el artículo 1 y el artículo 2 inciso primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

El respeto y la promoción de los derechos fundamentales significa valorarse como personas, seres únicos e irrepetibles dotados de dignidad.

Si bien es posible encontrar diversos antecedentes a lo largo de la historia relativos al surgimiento de los Derechos Humanos y su respeto, tanto en la antigüedad, el medioevo, las polémicas relativas a los naturales americanos, la Ilustración y la Revolución Francesa con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789); sin embargo, los Derechos Humanos como idea cobran relevancia internacional al término de la Segunda Guerra Mundial como una reacción ante los crímenes masivos que se cometieron durante su desarrollo. Se necesitaba dejar en claro que ni aun la soberanía de los Estados podía vulnerar ciertos valores y principios basados en la dignidad humana. Por esto, los países victoriosos proclamaron y firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre del año 1948. No obstante, el primer documento de Derechos Humanos de carácter general es anterior por casi seis meses. Nos referimos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de junio de 1948.

En este sentido, el Preámbulo (introducción de un instrumento internacional que busca enunciar su finalidad) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.

Es importante destacar que los Derechos Humanos son reconocidos, y no formalmente creados, puesto que se entienden como consustanciales a la persona, lo que los distingue de otros derechos. Desde otra perspectiva, muchos de los derechos proclamados en la Declaración Universal pertenecen a la tradición de los derechos propios del liberalismo político. En el mismo sentido, desde una perspectiva historicista, estos derechos contenidos en la Declaración muchas veces han sido conquistados a partir de situaciones sociales concretas y largas luchas políticas2 .

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:

“el derecho a una protección igualitaria ante la ley, que a su vez se desprende ‘directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona humana’. El principio de igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos” (Opinión Consultiva 18/03).

La responsabilidad por la promoción, la garantía y el respeto por los Derechos Humanos es compartida entre el Estado y la sociedad. Sabemos que existe una principal responsabilidad del Estado, y consecuencialmente, la Constitución Política de la República (CPR) reconoce que:

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (artículo 5º inciso segundo).

Hay una responsabilidad comunitaria para el respeto de estas garantías. Son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la responsabilidad de educarnos e informarnos, desde el día en que nacemos, sobre cuáles son nuestros derechos y su importancia para la vida. Así, somos también nosotros responsables de la protección de estos derechos.

Dado que la responsabilidad de proteger, promover y respetar los derechos fundamentales es propia del Estado, en la mayoría de las democracias constitucionales los derechos y garantías de las personas se encuentran contemplados en la Constitución Política. En el caso chileno, entre los derechos constitucionales contamos el derecho a la vida y los derechos a la integridad física y psíquica de la persona (artículo 19 Nº 1 CPR), la igualdad ante la ley (artículo 19 Nº 2 CPR), la igual protección de la ley y el debido proceso (artículo 19 Nº 3 CPR), el derecho a la protección de la vida privada y la honra (artículo 19 Nº 4), la libertad de conciencia (artículo 19 Nº 6), el derecho a la libertad personal y la seguridad individual (artículo 19 Nº 7), el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19 Nº 8), la libertad de emitir opinión (artículo 19 Nº 12), el derecho de presentar peticiones respetuosas a la autoridad (artículo 19 Nº 14), el derecho de asociarse sin permiso previo (artículo 19 Nº 15), el derecho de propiedad (artículo 19 Nº 24), entre otros.

La Constitución, a través de su artículo 5º, integra también los derechos contenidos en los tratados internacionales de Derechos Humanos, que tienen un valor preeminente. Los tratados son acuerdos que normalmente establecen derechos y obligaciones recíprocas entre dos o más Estados; sin embargo, los acuerdos sobre Derechos Humanos no buscan establecer derechos para los Estados, ni equilibrar recíprocamente la posición de ellos, sino que se establecen para el respeto y protección de su población, persiguiendo el establecimiento de un orden público común a las partes que tiene por objeto la protección de los individuos (Cassese, 2001).

La discusión sobre el valor de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico chileno se relaciona con la reforma que agregó el inciso segundo al artículo 5º de la Constitución. Si bien aún es un punto discutido la exacta jerarquía de estos tratados respecto a la Constitución, podemos decir que, de acuerdo al artículo 5º. se encuentran incorporados a ella (Nash, 2006).

A casi 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hombres y mujeres han ido tomando progresiva conciencia de sus derechos fundamentales, de forma paralela a su desarrollo internacional mediante instrumentos internacionalmente reconocidos desde 1948 a la fecha.

En 1948 existió un consenso internacional por proclamar y afirmar los Derechos Humanos, lo que desembocó en la Declaración Universal. Sin embargo, por la propia naturaleza de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial no era viable un tratado internacional que estableciera obligaciones. El Reino Unido y Francia eran imperios coloniales, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) tenía un gobierno totalitario, y los Estados Unidos de América presentaba fuertes problemas de segregación racial. Por ello, aun cuando ninguno de estos actores internacionales estaba dispuesto en ese momento histórico a suscribir tratados que les impusieran obligaciones en estas materias, sí fue valioso el establecimiento de este “consenso superpuesto”, es decir, un acuerdo con vocación de establecer principios comunes para la humanidad, sin pretender estar necesariamente de acuerdo sobre el fundamento de estos derechos (Rawls, 2001).

El desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos permitió que, casi dos décadas después, surgieran los principales tratados internacionales adoptados, y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas por la Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Estos son, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocidos como “Pactos de Nueva York”. Estos entraron en vigor el 3 de enero y el 23 de marzo de 1976 respectivamente. El sistema de Naciones Unidas o sistema universal de protección a los Derechos Humanos, además de los anteriores, ha desarrollado otros principales tratados, entre los que se cuentan:

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965)

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)

- Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ambos de 2006)

Existen asimismo otros instrumentos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). También hay sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos, como el europeo, con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985), la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994), y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas3 . En ella se establece que los Estados Partes deben asegurar que todos los niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia4 .

Esta Convención destaca porque representó una nueva visión sobre la infancia, donde los niños y niñas dejan de ser vistos como propiedad de sus padres, y pasan a ser titulares de sus propios derechos. A su vez, al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especiales5 . Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 19906 .

En la Convención, se articula un conjunto de derechos sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas. Más específicamente, los derechos se pueden agrupar en:

Derecho a la identidad y la familia - La vida, el desarrollo, la participación y la protección.

- Tener un nombre y una nacionalidad.

- Saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos.

- Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos.

- Crecer sanos física, mental y espiritualmente.

- Que se respete su vida privada.

Derecho a expresarse libremente y el acceso a la información - Tener su propia cultura, idioma y religión.

- Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo como personas.

- Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los jueces, diputados, senadores u otras autoridades.

- Expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta.

Derecho a la protección contra el abuso y la discriminación - No ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás.

- Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño.

- Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo.

- Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren.

Derecho a la educación - Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales.

- Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y obligatoria para todos los niños. Todos los niños deberían tener acceso a la enseñanza secundaria.

Derecho a una vida segura y sana - Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física o mental.

- Descansar, jugar y practicar deportes.

- Vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

- Participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión.

- Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar ideas.

Derecho a atención especial - Los niños con discapacidad(*) tienen derecho a los servicios de rehabilitación, y a la educación y capacitación que los ayuden a disfrutar de una vida plena y decorosa.

- El derecho de un trato especial en caso de privación de la libertad.

(*) El texto de la Convención de Derechos del Niño utiliza la expresión “niños impedidos”, sin embargo la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dejó de usar dicha terminología reemplazándola por “personas con discapacidad”. En el marco de la conmemoración del 24° aniversario de la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño por el Estado de Chile, el 14 de agosto de 2014, UNICEF realizó un balance de los avances y desafíos en materia de infancia, donde sus principales preocupaciones están en la inequidad social en que crecen los niños, niñas y adolescentes, la que se manifiesta, por ejemplo, en brechas existentes en materia de educación. Asimismo, destaca la necesidad de disminuir la violencia y avanzar en la inclusión de la infancia y adolescencia en ámbitos como protección y participación social7 . Estas áreas de preocupación coinciden con los desafíos mencionados en la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2015-20258 , tales como la Desigualdad, Persistencia de Pautas Culturales asociadas a la violencia hacia la niñez y adolescencia, Participación: la Libertad de Opinar e Incidir, e Institucionalidad Pública.

Pueblos Indígenas

Una de las materias que ha adquirido relevancia en materia de Derechos Humanos, a nivel internacional, es el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007 (aprobada por Chile), establece ciertos compromisos de los Estados para adoptar medidas que permitan su implementación. En su Preámbulo se establece la igualdad de los pueblos indígenas con todos los demás pueblos, y se reconoce “el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales”.

A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) creó en 1997 un Grupo de trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad de las tierras y recursos, a la participación política, y a la consulta previa, entre otros derechos, recurriendo en ciertos casos a la Declaración de Naciones Unidas como fuente de derecho en su labor interpretativa.

En el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se adoptó el Convenio Nº 169 (1989), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (en vigor desde 1991) y que fue ratificado por Chile en el año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre de 2009. Los principios básicos del Convenio 169 son:

- Identificación de los pueblos indígenas y tribales: se adopta un enfoque práctico proporcionando criterios para describir los pueblos que pretende proteger; se combina la autoidentificación con ciertos criterios, tales como estilos tradicionales de vida, cultura y modos de vida diferentes del resto de la población nacional, y organización social, costumbres y leyes propias;

- No discriminación: se establece este principio general, a la vista de que estos pueblos son proclives a sufrir discriminaciones en muchas áreas;

- Medidas especiales: como respuesta a la situación vulnerable de estos pueblos se establece la necesidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de estos pueblos;

- Reconocimiento de la cultura y otras características específicas: se reconoce estas diferencias y se busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente tendrán un impacto sobre ellos;

- Consulta y participación: los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan y puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan;

- Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo: en tanto ello puede afectar a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural.

Dentro de la legislación nacional, la Ley Nº 19.253, llamada Ley Indígena, dispone:

“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.”.

En el Censo del año 20029 el 4,6% de la población dijo pertenecer a uno de los ocho pueblos considerados en la Ley Indígena (Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes). El pueblo Mapuche es el más numeroso, representando el 87,3% del total de la población indígena en el país.

Pese a este reconocimiento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sostiene que “los pueblos indígenas han vivido en una situación de inequidad y discriminación que se relaciona, en parte, con el hecho de que Chile no se reconoce como país multicultural, es decir, no ha asumido que está integrado por diferentes culturas que conviven entre sí.”. A continuación se exponen algunas de las cifras del Censo 2002 que ayudan a ilustrar esta situación:

- Solo el 29,8% de los integrantes de los pueblos indígenas alcanza la educación media y en materia de educación superior es lograda por el 7,9% de los indígenas.

- Poseen una mayor tasa de desocupación de un 8% vs un 6.9% en población no indígena,

- El porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos es de un 23.4% versus un 13.5% en población no indígena. Mientras que un 8.2% está en situación de pobreza extrema.

- La diferencia del ingreso promedio del trabajo del hogar indígena versus el no indígena es de $158.257

Derechos De Las Mujeres

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), es el principal instrumento jurídico internacional de derechos de las mujeres. Fue propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas por considerar que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones” y dado que esa discriminación viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana10 .

En nuestro país han existido avances en materia de derechos de las mujeres en distintos ámbitos; sin embargo, según evidenció el Informe de Desarrollo Humano 2010, que trata específicamente esta materia, y en base a datos actuales, aún hay importantes desafíos:

- Si bien la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha aumentado, “las mujeres se topan con un núcleo duro al interior del hogar y otro en su lugar de trabajo: por un lado, las tareas domésticas y de cuidado siguen siendo casi exclusivamente responsabilidad de ellas”. Según la encuesta CASEN 201511 el porcentaje de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres de hogar varía entre un 30 a un 10% de las mujeres dependiendo del quintil. Mientras que la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo12 , reveló que las mujeres presentan una diferencia de al menos 2 horas de trabajo adicional respecto a los hombres.

- Hay un rezago en el acceso a los puestos de decisión. Con las elecciones de diciembre de 2009, el 16% de los integrantes del Congreso fueron mujeres. Actualmente, al año 2017, las mujeres representan un 15% de los parlamentarios, con 25 diputadas y 6 senadoras, aún lejos del promedio mundial de 23,2% el año 201613 .

- Se plantean como problemáticas igualmente los estereotipos en los medios de comunicación, la división sexual del trabajo, y las diferencias de ingresos del mercado laboral y del sistema de pensiones.

- En ese sentido, algunos datos del INE son decidores: La tasa de participación laboral femenina a nivel nacional aumentó desde 45,3% en 2010 a 48,0% en 2016. Sin embargo, la brecha se mantuvo sobre los -20 puntos porcentuales en todos los años 14. Entre los años 2006 y 2015, más del 75% del total de las personas de 15 años y más sin ingresos autónomos propios fueron mujeres, mientras que el 52% del total de personas en situación de pobreza extrema durante ese periodo fueron mujeres.

- Junto con ello, hay situaciones que siguen siendo apremiantes, como la violencia contra las mujeres y derechos que no están asegurados, como los derechos sexuales y reproductivos 15. Todo lo anterior ha sido mencionado en diversas ocasiones por el Comité de la Cedaw en los exámenes periódicos realizados a Chile.

Migración

En los últimos 25 años, Chile ha experimentado un aumento sostenido de los flujos migratorios. De acuerdo al Informe sobre Derechos Humanos en Chile 2014 del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, este aumento es resultado de “una política económica estable, [lo que lleva a que] Chile en la actualidad goza de una posición privilegiada en América del Sur en lo que a crecimiento se refiere.” Agrega que “la mayoría de los extranjeros no necesitan una visa consular para ingresar al territorio y que, por el contrario, una persona que ingresa como turista puede, desde adentro del territorio, optar a un permiso de residencia temporal o sujeto a contrato de trabajo, Chile se vuelve un atractivo foco de inmigración. Además, los índices de seguridad y de confianza en las instituciones son de los más altos de Latinoamérica”16 .

Lo anterior “plantea una serie de desafíos a la sociedad y al Estado. El ingreso creciente de personas de otras latitudes, su impacto en la dinámica laboral, sus costumbres culturales y la demanda de servicios que las personas migrantes necesitan, han requerido la elaboración de diferentes programas por parte de las instituciones estatales”, sostiene el informe de derechos humanos.

Según el documento Migración en Chile 2005- 2014 elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública17 , la migración hacia Chile se duplicó en diez años, pasando de un número estimado de 212.935 migrantes en 2005 a un estimado de 410.988 en 2014, que representan el 2,3% de la población.

Según el informe del DEM, las comunidades más grandes en Chile provienen de:

- Perú (31,7%)

- Argentina (16,3%)

- Bolivia (8,8%): la población boliviana se concentra en regiones con frontera conjunta, las que en total agrupan al 74,6% de los bolivianos presentes en el país, lo cual se puede atribuir al fenómeno de “migración circular”.

- Colombia (6,1%): la migración colombiana hacia Chile se ha incrementado sostenidamente, aumentando en un 394% desde el año 2005. En el año 2014, el flujo migratorio de colombianos (25.038) corresponde al 6,1% del total de migrantes en el país. Es la comunidad con mayor presencia femenina en el país (58,8%), la que además se conforma principalmente por población joven (20-50 años)

- Ecuador (4,7%): desde 2005 la población ecuatoriana ha aumentado en un 76%.

- España (3,5%): principalmente debido la crisis económica, la migración española en Chile ha experimentado un crecimiento de un 44% desde el año 2005.

Otros datos a considerar:

- Se estimaba que al 2015 la población migrante en Chile correspondía a un 2.3%, cifra que se aleja del promedio mundial de 3.2%.

- Un 56,8% del total de los migrantes proviene de países limítrofes.

- El porcentaje de mujeres (52.6%) es más alto que el de hombres (47.4%), constatando una feminización de la migración en Chile.

- La región que concentra una mayor cantidad de migrantes es la Región Metropolitana, con un 61.7%, seguido de las regiones del norte, que rondan un 7%.

- Según el Informe Migración Internacional en las Américas (OEA y OCDE, 2015)18, entre los años 2010 y 2013 “la migración internacional hacia todos los países de las Américas aumentó en un 5% por año en promedio, aunque la cifra aumentó a 17% por año en el caso específico de América Latina y el Caribe (…) donde la mayor parte de la inmigración en los países de América Latina y el Caribe provino de naciones vecinas. De mantenerse la alta tasa de aumento de la inmigración, ella casi se duplicaría en apenas cuatro años”.

Medioambiente

Vinculado con los Derechos Humanos y, en particular, con el bienestar de las personas, ha adquirido relevancia la protección del medioambiente. Una serie de instrumentos internacionales se han adoptado sobre esta materia, por nombrar algunos, podemos señalar:

- Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio (1972)

- Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, producto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992).

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007[CP1]).

- Organización de los Estados Americanos. “Derechos Humanos y Medio Ambiente”. Resolución adoptada en la sesión plenaria de 5 de junio de 2001.

- Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en materia de derechos económicos, sociales y culturales (o Protocolo de San Salvador de 1988), en su artículo 11.1 y 11.2.

- Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), en su artículo 24.

A nivel nacional, el artículo 19 Nº 8º de la Constitución asegura a todas las personas: “8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;”.

Sobre este derecho constitucional se plantea que consiste en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y no a un medio ambiente incontaminado (Bermúdez, 2000). Se establecen además dos deberes para el Estado: velar porque no se afecte este derecho; y, la preservación de la naturaleza. Por su parte, el inciso segundo encomienda a la ley el establecimiento de restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades en pos de proteger el medioambiente.

El documento Comportamiento Ambiental de la Ciudadanía (2013) elaborado por el Ministerio del Medioambiente19 señala que “En la actualidad, la protección y recuperación del medio ambiente es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Los gobiernos han asumido gran parte de esta tarea estableciendo políticas públicas y normas que regulan los impactos de la actividad humana. No obstante, estos esfuerzos resultan insuficientes si no van acompañados de una transformación social hacia una mayor responsabilidad ambiental, que permita a las personas comprender los efectos e impactos sobre el medio ambiente que causan sus conductas y las del resto de la sociedad. Así, para poder hacer frente a estos problemas y forjar políticas eficientes y eficaces, es requisito fundamental comprender no solo los fenómenos físicos causantes del problema, sino que también las determinantes sociales que caracterizan el comportamiento ambiental.”.

Dentro de sus principales conclusiones este informe señala que existe una baja participación de la ciudadanía en temas ambientales.

En relación con la educación ambiental Andrés Muñoz-Pedreros 201420 señala que los principales actores en estas materias son las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, quienes “conocen, practican y desarrollan la educación ambiental no formal desde fines de la década del setenta, con experiencias intensas y marcada por el altruismo y el entusiasmo del voluntariado, que se apaciguan con la edad, la incorporación al mundo laboral, y la falta de apoyo y valoración del aparato del estado y las universidades.”.

La ley Nº 19.300 define la educación ambiental como “proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio Bío-físico circundante;”. El artículo 6º de la ley dispone: “El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimiento y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos.”

Institucionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente ha asumido la tarea de la educación ambiental a través de su División Educación Ambiental y Participación Ciudadana21 , cuyo objetivo es la promoción de hábitos y conductas sustentables que mejoren la calidad de vida de las personas. Dentro de sus líneas de trabajo se encuentra la educación ambiental cuya finalidad es “Impulsar la educación para la sustentabilidad como eje articulador de la gestión administrativa y curricular de los establecimientos educacionales a través del Sistema de Certificación SNCAE; estimular la creación de clubes de Forjadores Ambientales para fomentar el liderazgo ambiental responsable, y desarrollar planes y programas de capacitación ambientales.”.

- Clasificación

Nuestros derechos como personas conforman un todo integral, relacionándose y complementándose unos con otros. Sin embargo, para su mejor comprensión y estudio, se clasifican según la materia que abordan, como también conforme a la visión del investigador que la realiza. De acuerdo con esto, tradicionalmente se distinguen los siguientes:

Derechos individuales

(referidos a las personas)Derechos Colectivos

(referidos a los pueblos)-

Derechos individuales, según las materias que tratan, encontramos:

- Derechos civiles y políticos: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión, de conciencia, de igualdad ante la ley, de reunión, de asociación, al debido proceso, a la protección contra la tortura, entre otros.

- Derechos económicos, sociales y culturales: derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda, al matrimonio, a la alimentación, entre otros.- Derecho a la paz. La Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos a la paz de 1984 “proclama solemnemente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz”.

- Derecho al desarrollo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo de 1986 proclamó, por primera vez, este derecho inalienable por el cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los Derechos Humanos y libertades.

-Derecho a la no contaminación del medio ambiente. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, producto de la Conferencia de Naciones Unidas del mismo nombre, declara que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible”, y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía.

- Características

Las principales características son:

- Inherentes o innatos al ser humano: todos los hombres y mujeres los poseen, pues se generan a partir de la misma naturaleza humana y derivan de la idea de dignidad humana.

- Universales: se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, etnia, sexo, edad, género, creencias religiosas, políticas, situación en la sociedad o circunstancias de nacimiento.

- Inalienables: las personas no pueden despojados de ellos y no pueden ser enajenados, pues son parte consustancial de la propia naturaleza humana.

- Inviolables: no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y, en caso de ser así, el ciudadano víctima puede exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales de justicia22 .

- Son Imprescriptibles: es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo.

- Relación con el Estado

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales plantean que los Estados han de comprometerse y garantizar, en cooperación con las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales de las personas. En el caso de Chile, el compromiso con estos derechos se encuentra consagrado, entre otros, en el artículo 5º de la Constitución y en la ratificación de distintos tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

De tal modo, a los Estados les corresponde:

Reconocer los Derechos Humanos, declarar y manifestar su existencia y contenido.

Respetarlos, sin infringir los derechos de las personas, ya sea por acción directa o por omisión. La obligación de respetar se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. (van Hoof, 1984).

La obligación de proteger consiste en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes (van Hoof, 1984). También implica crear un marco jurídico así como y las instituciones necesarias para prevenir las violaciones a derechos humanos, y los mecanismos para enfrentar estos casos.

La obligación de garantía supone asegurar la realización de los derechos cuando los titulares no puedan hacerlo por sí mismos (van Hoof, 1984). Estas obligaciones suponen crear las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio libre y pleno de los derechos de todas las personas.

La obligación de promoción implica el desarrollar las condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien (van Hoof, 1984). Estas abarcan todo tipo de medidas destinadas a la educación y fomento de los derechos humanos.

Armonizarlos, es decir, compatibilizar los derechos de unos y otros buscando el bien común. Crear las condiciones y adoptar las medidas que apunten al pleno ejercicio de los Derechos Humanos.

Para garantizar los derechos fundamentales, existen diversos procedimientos legales a los cuales toda persona, tanto natural como jurídica, puede recurrir. Estos pueden tener diversas fuentes, por ejemplo, encontrarse en la Constitución, en las leyes o en tratados internacionales.

La Constitución Política de la República, en su capítulo III, “De los Derechos y Deberes Constitucionales” (artículo 19 en sus diversos numerales) contiene normas que buscan asegurar los derechos de las personas. Entre las acciones o recursos que se interponen en los tribunales de justicia competentes están:

La acción constitucional de amparo, recurso de amparo o “habeas corpus”23 . Es un medio de defensa legal que puede ejercerse cuando los derechos a la libertad personal o la seguridad individual (artículo 19 Nº 7 letra a de la Constitución) es limitada, perturbada o amenazada. Cualquier persona puede interponer este recurso, sea o no el afectado, y busca protegerlas contra privaciones de libertad que no guarden las formas legales. Una de las medidas que se pueden decretar es pedir que la persona detenida sea traída a la vista del tribunal, o los jueces pueden concurrir al centro de detención. En Chile, se encuentra en las constituciones desde 1833, y hoy se encuentra en el artículo 21 de la Constitución Política.

La acción constitucional de protección o recurso de protección. Es históricamente muy posterior y corresponde a una denominación “sui generis” o propia en nuestro país. Surge como un remedio para la protección jurídica a diversos derechos constitucionales que tradicionalmente no son contemplados en el recurso de amparo. Esta acción constitucional se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución Política, donde se detalla cuáles son los derechos protegidos, y al igual que el “habeas corpus” puede ser presentado por cualquier persona, sea o no el afectado, debiendo hacerlo en nombre de esta persona.

La acción constitucional de reclamación por pérdida o desconocimiento de la nacionalidad, establecida en la Constitución de 1980. Su único antecedente previo era la Ley Nº 12.548 de 1957, referida a la cancelación de la “carta de nacionalización”. Esta acción constitucional, regulada en el artículo 12 de la Carta Fundamental, protege la nacionalidad ante un desconocimiento por acto o resolución de la autoridad administrativa (excluyendo cuando lo sea por ley, sentencias judiciales u otra fuente), la que será vista directamente por la Corte Suprema en calidad de jurado, es decir, se debe decidir y fallar en consciencia.

En el plano internacional también existen mecanismos para reclamar por la vulneración de Derechos Humanos, a través de sistemas de protección de los Derechos Humanos. Por tales entendemos un ordenamiento diferenciado donde, al menos, existen determinadas normas que existan como referencia para el mismo (por regla general, tratados), y algún organismo para asegurar la protección de estos derechos. Los principales sistemas internacionales son: el universal o de Naciones Unidas.

Por regla general, los sistemas internacionales van a exigir haber agotado los recursos internos, es decir, haber empleado todas las vías que entrega un determinado Estado para reclamar por esa afectación a un derecho. Algunos ejemplos de mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos son:

- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Principal órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, fue creado en 1959 y es el encargado de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes. En 1961 comienza a realizar visitas “in loco” (en el lugar), y en 1965 a recibir denuncias. En el año 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) la cual, además de crear la Corte Interamericana, otorga nuevas competencias a la CIDH en este sistema, resguardando sus facultades que antedatan a la Convención para los Estados de la OEA que no sean parte del tratado, como Canadá, Cuba, Estados Unidos y Venezuela (Organización de los Estados Americanos, 2011).

- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Surge con motivo de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de varios Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la cual establecía la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica. A la fecha, 25 Estados han adherido a la Convención y dos la han denunciado (Trinidad y Tobago, en 1998, y Venezuela, en 2012). “Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre Derechos Humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948” (Corte IDH. Historia de la Corte IDH, 2015).

Los particulares no pueden acceder directamente a la Corte IDH, aun cuando su país sea un Estado parte, pues su caso debe ser presentado previamente ante la Comisión Interamericana la que, después, podría derivarlo. Nuestro país es Estado parte de la Convención Americana y esto ha permitido que algunos casos hayan podido ser decididos por la Corte IDH, por ejemplo, el caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. (Sentencia de 5 de febrero de 2001) y el Caso Palamara Iribarne vs. Chile. (Sentencia de 22 de noviembre de 2005), el Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile (Sentencia de 24 de febrero de 2012), el Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile (Sentencia de 29 de mayo de 2014).

- La Corte Europea de Derechos Humanos. La competencia del Tribunal Europeo se extiende a todas las cuestiones relativas a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) y sus protocolos. El Tribunal de Estrasburgo es el primer tribunal internacional de derechos humanos y fue establecido en 1959. Tiene la particularidad de que permite las denuncias directas de personas naturales (desde 1998)24 .

- Comités u Órganos de Tratados de Naciones Unidas. Corresponden a organismos conformados por expertos y son creados por los tratados de derechos humanos del sistema universal o de Naciones Unidas.

Tienen, por regla general, la competencia para evaluar la situación de cumplimiento de las obligaciones de un Estado en particular. También pueden, si el Estado lo ha autorizado (mediante la suscripción de un Protocolo Facultativo o la autorización expresa), permitir la presentación de denuncias individuales.

Entre los Comités u Órganos de Tratados actualmente existentes se encuentran los siguientes25 :

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Es el primero de los órganos creados en virtud de tratados. Desde 1969 supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

- Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Creado en 1958 para desempeñar las funciones del Consejo Económico y Social en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- Comité de Derechos Humanos. Creado en 1976 para examinar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Desde 1981 ha examinado la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por los Estados parte.

- Comité contra la Tortura. Creado en 1987, examina la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

- Comité de los Derechos del Niño. Examina, desde 1991, la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como sus dos protocolos facultativos, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y a su utilización en la pornografía en sus Estados parte.

- Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios. Celebró su primer período de sesiones en marzo de 2004. Examina la aplicación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Establecido en noviembre de 2008, celebró su primer período de sesiones en febrero de 2009.

- Comité contra la Desaparición Forzada. Creado en junio de 2011 a raíz de la entrada en vigor, el 23 de diciembre de 2010, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Procedimientos especiales (“relatores temáticos”) de Naciones Unidas. Corresponde a expertos independientes no remunerados, con mandatos para presentar informes, investigar y asesorar en materias de Derechos Humanos en todas partes del mundo, independiente de si un determinado país es o no parte de un determinado tratado de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas26 .

- Desapariciones forzadas o involuntarias (establecido en 1980);

- Ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias (1982);

- Tortura (1985);

- Libertad de religión o creencias (1986);

- Venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía (1990);

- Derecho a la educación (1998);

- Pobreza y derechos humanos (1998);

- Derecho a la alimentación (2000);

- Derechos de los pueblos indígenas (2001);

- Derechos humanos de las personas internamente desplazadas (2004);

- Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (2005);

- Sobre las formas contemporáneas de esclavitud incluidas sus causas y consecuencias (2007);

- De la esfera de los derechos culturales (2009);

- Sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (2010);

- Sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo (2011)ç

- Sobre el disfrute de todos los derechos humanos de las personas por edad (2013);

- Sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos (2014).

Existen mandatos temáticos en múltiples áreas, por ejemplo:

Notas a pie de página- Se recomienda: Norberto Bobbio (1982) Presente y porvenir de los derechos humanos; Antonio Enrique Pérez Luño (2008) Los dere-chos fundamentales; y, entre nosotros, Eduardo Aldunate (2008) Los derechos fundamentales.

- Sobre la historia de los Derechos Humanos, en forma crítica: Augusto Antonio Cançado Trindade (2001) El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI; Lynn Hunt (2007) Inventing Human Rights: A History; Costas Douzinas (2000) The End of Human Rights.

- Unicef, Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en: http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/

- https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html

- http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/

- http://bcn.cl/1uvqj

- http://unicef.cl/web/unicef-analiza-avances-y-desafios-en-materia-de-infancia-con-motivo-del-24-aniversario-de-la-promulga-cion-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino/

- http://www.consejoinfancia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/POLITICA-2015-2025_versionweb.pdf

- Pueblos Indígenas en Chile Censo 2002 Instituto Nacional de Estadística INE-Chile. Disponible en: >http://www.ine.cl/canales/chile_es-tadistico/estadisticas_sociales_culturales/etnias/pdf/info_etniascenso2002.pdf

- ONU. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada el 8 de diciembre de 1979

- http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/CASEN_2015_Resultados_equidad_genero.pdf

- http://www.ine.cl/enut/principales-resultados.php

- http://datos.bancomundial.org/indicador/SG.GEN.PARL.ZS?name_desc=true

- http://www.ine.cl/estadisticas/menu-sociales/genero"

- http://www.onu.cl/onu/derechos-de-las-mujeres-y-equidad-de-genero/

- INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CHILE 2014, http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/ima-ges/InformeAnual/2014/Cap%2008%20Migrantes%20y%20refugiados.pdf

- Departamento de Extranjería y Migración, Migración en Chile 2005 – 2014. 2016. Disponible en: http://www.extranjeria.gob.cl/me-dia/2016/02/Anuario-Estad%C3%ADstico-Nacional-Migraci%C3%B3n-en-Chile-2005-2014.pdf

- Migración internacional en las Américas: Tercer informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Amé-ricas (SICREMI) 2015

- http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55920_AnexoE.pdf

- http://www.scielo.br/pdf/asoc/v17n3/v17n3a11.pdf

- http://portal.mma.gob.cl/division-de-educacion-ambiental/

- Es importante consignar que en algunos casos un derecho fundamental puede estar “afectado”, pero no necesariamente ser “violado”. Por ejemplo, el derecho de reunión en lugares públicos puede ser objeto de restricciones, a fin de proteger el derecho de los demás a desplazarse sin interferencias. La legitimidad de las restricciones dependerá del alcance de las obligaciones y del contenido del derecho. En el mismo sentido, hay derechos que no son susceptibles de ningún tipo de afectación, como la prohibición de la tortura.

- Del Latín “que tengas tu cuerpo, que traigan el cuerpo”. Surge históricamente en la Carta Magna sancionada en Inglaterra en 1215, estableciendo condiciones para la detención o privación de libertad de un súbdito, pasando de ahí a diversas constituciones y cartas de derecho hasta nuestros días.

- Con anterioridad, la piedra angular de su sistema fue la Comisión Europea de Derechos Humanos, la que estudiaba las numerosas comunicaciones que le eran dirigidas, teniendo funciones simulares a la actual Comisión Interamericana (Josep Casadevall. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, 2012).

- Su descripción y funciones en: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, 2012.

- La expresión “procedimientos especiales” engloba a personas que se reconocen con distintos nombres como “Relator Especial”, “Representante Especial del Secretario General”, o “Experto Independiente”, así como grupos de trabajo, integrados por cinco expertos independientes.

Contenido relacionado

Ley fácil

Leyes fáciles afines a este tema.

Más información

En otras instituciones.